Frontex : (focus).

Principales missions et activités de Frontex. – Avec sa refondation en 2016, dans la logique d’agenciarisation, le nombre de missions et les moyens impartis à l’agence européenne se sont considérablement accrus et, surtout, dans une logique quasi-fédérale, Frontex est devenue une véritable agence opérationnelle, dotée d’un véritable corps européen d’agents permanents spécialisés, avec une appréhension plus globale de sa mission de contrôle et de sécurisation des frontières et non plus seulement de coordination d’opérations menées par les États membres de l’UE ou les Etats associés à Schengen.

Suivant son credo de contribuer « à un niveau efficace, élevé et uniforme » des contrôles aux frontières et des « retours » , ses missions sont multifacettes. A partir de l’article 8 du règlement (UE) 2016/1624 et de ses rapports annuels d’activité, on peut les synthétiser de la manière suivante :

- Rôle préventif : analyse des risques et évaluation des vulnérabilités :

L’agence européenne est d’abord chargée d’évaluer les risques « pour la sécurité aux frontières de l’UE », c’est-à-dire détecter les parcours migratoires empruntés par les exilés pour quitter ou fuir leur pays et trouver refuge en Europe, et d’évaluer annuellement les « vulnérabilités » dans chaque Etat, au besoin en déployant des officiers de liaison dans les États membres, associés ou dans des pays tiers et en recueillant et en analysant des données transmises par ces États.

Frontex joue aussi un rôle clé dans la mise en place du nouveau système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Ce nouveau dispositif, opérationnel à partir de 2023, impose aux ressortissants de soixante pays exemptés de l’obligation de visa « Schengen » d’obtenir une autorisation électronique avant d’entrer dans l’espace Schengen.

- Fonction de contrôle : surveillance opérationnelle des situations :

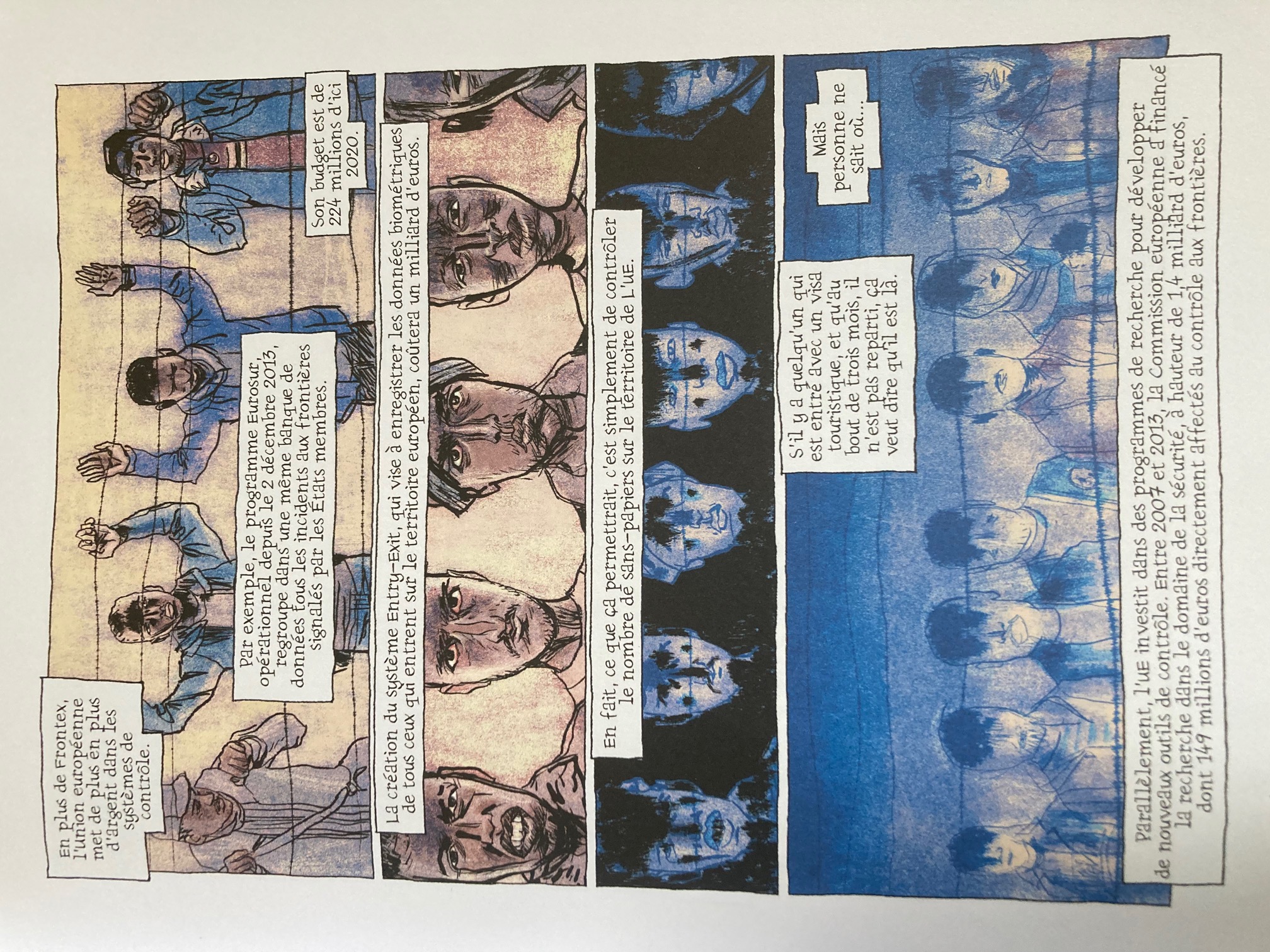

Agence opérationnelle, Frontex assure, avec ses propres agents et en coordination avec ceux des Etats membres, une surveillance constante des frontières extérieures de l’Union, en développant aussi des stratégies de surveillance dans le cadre du système européen de surveillance des frontières (Eurosur).

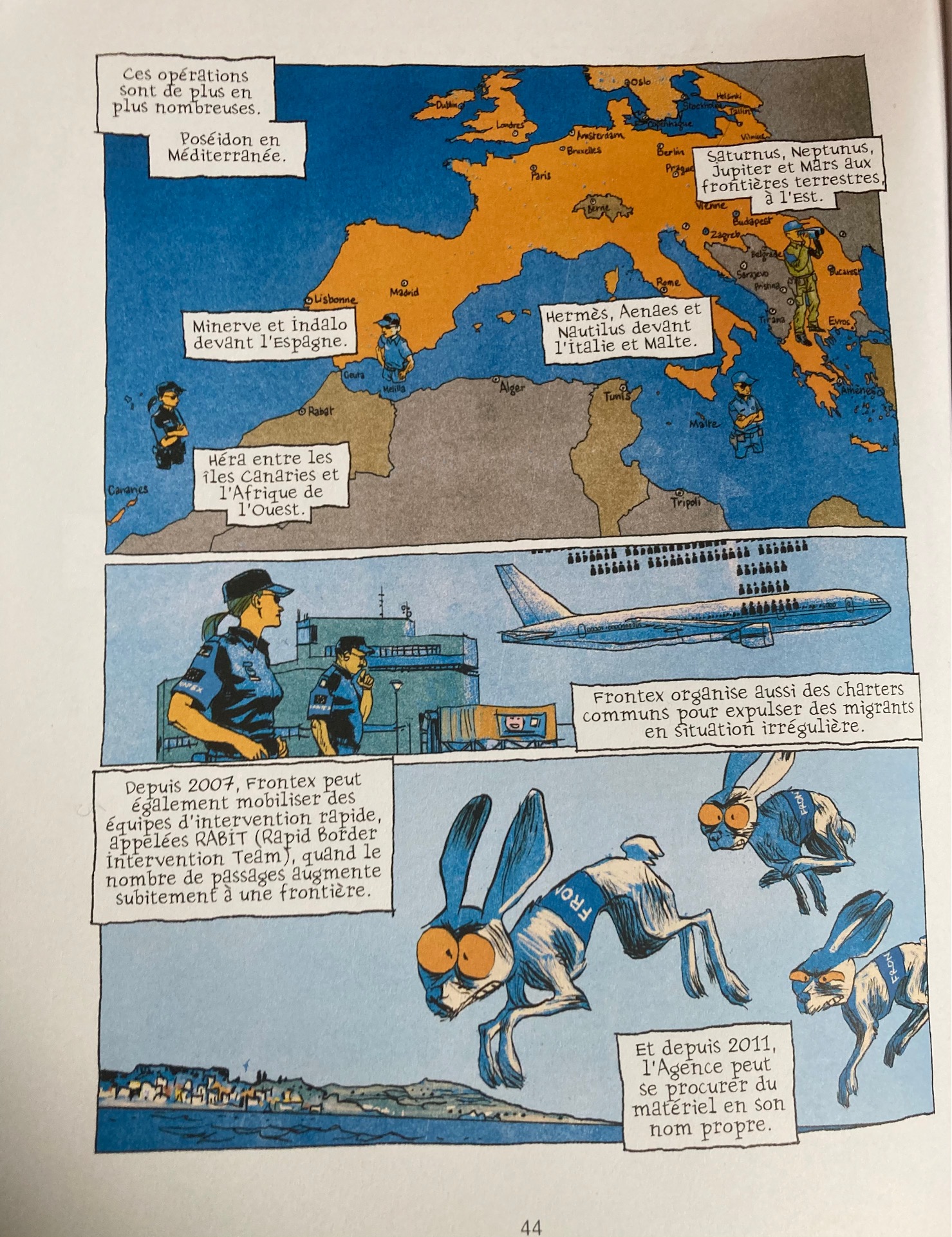

Face à un afflux de migrants (qualifié, dans la novlangue bruxelloise du règlement de 2016, de « défis migratoires »), elle est susceptible d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes ou des interventions rapides avec sa « réserve » de réaction rapide (

Rapid Border Intervention Team – RABIT).

T. TERVONEN, J. POURQUIE, A qui profite l'exil? Le business des frontières fermées, Delcourt, 2023.

Durant ces opérations de surveillance, Frontex est également censée, selon le règlement de 2016, apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, conformément au droit international et européen et, plus généralement, tenir compte du fait que certaines opérations relèvent de cas d'urgence humanitaire et impliquent des sauvetages en mer. Diverses enquêtes ont néanmoins mise en cause la passivité ou la complicité de Frontex face à certaines opérations de

pushbacks…

En cas d’afflux de migrants dans une zone (dénommée dans le règlement de 2016 « zones d'urgence migratoire »), elle est aussi susceptible de déployer des équipes dans des

hotspots et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, au debriefing sécuritaire, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales (EURODAC) mais aussi, en coordination de l’Agence de l’Union européenne de l’asile, de mettre en place une procédure pour orienter les personnes en besoin ou sollicitant une protection internationale. Dans la pratique, Frontex aide surtout, dans ces zones, les autorités des États membres à procéder au filtrage sécuritaire et identitaire des demandeurs d’asile et migrants….

- Fonction répressive : partage de renseignements relatifs aux activités criminelles:

L’agence Frontex coopère avec les autres agences européennes (EUROPOL, Eurojust) et les autorités policières et judiciaire des États membres afin de partager des renseignements recueillis lors de ses opérations sur des activités criminelles, telles que le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le terrorisme, etc. Elle se prévaut même, sur son site, de tâchés liées à la sécurité maritime et à la… protection de l’environnement.

- Fonction punitive : coordonner et organiser des opérations de « retour » :

Cette fonction d’assistance des États membres ou associés dans l’organisation des « retours » de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115/CE, a été constamment et considérablement renforcée ces dernières années, particulièrement dans le règlement de 2016. Frontex contribue à la coordination et au financement des opérations d’éloignement conjointes et peut également organiser de telles opérations de sa propre initiative. À cette fin, elle peut affréter des avions ou réserver des sièges sur des vols commerciaux. Elle aide également à obtenir les documents de voyage requis (laissez-passer consulaire). Elle constitue également des « réserves » de contrôleurs, d'escortes et de spécialistes pour les retours forcés et peut déployer « des équipes d'intervention européennes » au cours des interventions en matière de retour. Elle assisterait les États dans la réalisation de 10 % des « retours effectifs », soit environ 15 000 personnes en 2019.

Frontex : effectifs et moyens.

– Alors que pendant longtemps Frontex employait quelques centaines d’agents permanents, effectifs qui varient au gré des opérations et des agents mis à disposition par les Etats membres il a été décidé, à l’issue de la « crise migratoire » de 2015 et du sommet européen du 28 juin 2018 et d’un accord avec le Parlement européen, de porter ses effectifs permanents à 10 000 agents d’ici 2027 (3000 agents de Frontex et 7000 agents détachés par les États membres) . Pour sa part, le président français, Emmanuel Macron, proposait la création d’une véritable police aux frontières européennes.

Alors que le contingent devait être porté, dès 2021, à 5000 agents, cet objectif n’a toutefois pas été tenu – probablement en raison de la crise de gouvernance que traverse Frontex – puisque ses effectifs sont en 2022 de 1500 agents .

Ce contingent permanent de Frontex est constitué de quatre catégories d’agents : personnel de Frontex, les agents détachés auprès de l’Agence par les États membres pour des missions de longue ou de courte durée, ainsi qu’une réserve pouvant être activée en périodes de crises .

Depuis la création de l’agence en 2005, le siège de Frontex se situe à Varsovie (Pologne). Elle a été dirigée par Ilkka Laitinen (2005-2014) puis, après un intérim, depuis 2015, par le Français Fabrice Leggeri jusqu’à sa démission.

En tant qu’agence de l’UE, le budget de Frontex est financé par celui de l’UE ainsi que par des contributions des pays associés à l’espace Schengen ou dans le cadre de programme spécifique pour un montant total de plus de 500 millions d’euros en 2021. Dans un rapport, la Cour des comptes européenne constate « une augmentation exponentielle des ressources » de l’agence. Pour atteindre, d’ici 2027, un contingent permanent de 10 000 membres agents opérationnels, le budget devra être porté à 900 millions d'euros par an. Il était déjà passé de 19 millions en 2006 à 330 millions d'euros en 2019.

- Continuum sécuritaire et xénophobie business :

T. TERVONEN, J. POURQUIE, A qui profite l'exil? Le business des frontières fermées, Delcourt, 2023.

Frontex développe un réseau de partenariats avec les autorités d’États tiers à l’UE, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). Elle développe aussi des actions de formation à destination des agents des États membres et associés et développe des standards de formation communs Assumant totalement la « Xénophobie business », pour reprendre l’expression de Claire Rodier, Frontex assume de servir de passerelle aux industriels, et à leurs lobbies , en développant des relations avec « des experts en contrôle des frontières » et « des acteurs de la recherche et de l’industrie » afin de déployer dans les contrôles migratoires des technologies de surveillance « avancées » et élaborer des projets pilotes en la matière .

- Frontex et l’atteinte aux droits fondamentaux.

Dès sa création, l’agence Frontex a été critiquée en raison notamment du fait que son mandat, essentiellement centré sur le contrôle sécuritaire des frontières extérieures de l’Union, serait incompatible, par essence, avec le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes et en particulier ceux des demandeurs d’asile. Ce credo est porté par un certain nombre d’associations européennes et africaines de défense des migrants, notamment Migreurop, dans le cadre de la campagne Frontexit, menée depuis 2013 ou depuis 2021,

Abolish Frontex, visant à la suppression pure et simple de l’agence.

Si, comme cela a été mentionné, le respect des droits fondamentaux, et « l’orientation » des demandeurs d’asile vers une procédure de protection internationale ont été expressément intégrés dans le mandat de l’agence européenne en 2016, sa désinvolture à l’égard de la protection effective des droits fondamentaux des personnes migrantes, voire sa passivité ou sa complicité dans certaines atteintes, n’ont cessé d’être dénoncées par les ONG .

Son attitude a particulièrement été critiquée lorsqu’à la demande de l’Union européenne, le gouvernement italien a mis fin à l'opération « Mare Nostrum » (18 octobre 2013 – 31 octobre 2014), lancée dans la foulée du drame de Lampedusa du 3 octobre 2013, pour la remplacer par l'opération « Triton » de Frontex le 1er novembre 2014, dont l’objectif n’était plus principalement de sauver les migrants en mer Méditerranée mais de surveiller les frontières, en limitant son rayon d'action aux eaux territoriales européennes et en formant et équipant les gardes côtes libyens (opérations de pullback). Les 12 et 19 avril 2015, deux naufrages en Méditerranée feront plus de 1200 mors.

En févier 2018, l’opération Triton a été remplacée par l’opération « Themis » en centrale, ainsi que par l'opération « Poséidon », en Méditerranée orientale, et l'opération « Indalo », en Méditerranée occidentale. Parallèlement en mai 2015 l’Union européenne a lancé l'opération militaire EUNAVFOR MED dite « Sophia », remplacée en mars 2020, par l'opération Irini, ciblant avec des moyens militaires les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains grâce à la collecte d'informations et à l'organisation de patrouilles aériennes.

Selon l’UE,

l’ensemble de ces opérations civiles ou militaires auraient permis entre 2015 et 2022 le sauvetage de 609 158 personnes, pour 24 829 pertes de vies humaines - sans qu’on sache précisément suivant quelle méthodologie Frontex s’attribue les vies sauvées et si lorsque des migrants sont interceptées par des patrouilles libyennes cela est dénombré dans ce décompte…

Suite à différentes enquêtes journalistiques (

Lighthouse Reports) faisant état de pratiques illégales des autorités grecques en mer Egée de

push backs de migrants vers la Turquie, constatées par des patrouilles de Frontex, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête et mené des investigations sur place. A l’issue de cette enquête, l’OLAF a constaté dans un rapport, non public , qu’au moins six bateaux grecs, co-financés par Frontex, auraient été impliqués dans plus d’une dizaine de refoulements illégaux entre avril et décembre 2020 et qu’un aéronef de Frontex s'est volontairement éloigné d'une zone en mer Egée lorsqu’il a été constaté une telle pratique. Plusieurs « fautes graves » sont imputées à des responsables de Frontex, dont son directeur général. Il aurait notamment refusé de recruter 40 agents des droits fondamentaux, fonction pourtant prévue par le règlement de 2016, et estimant que « la Commission européenne était trop centrée sur les questions de droits de l’homme ».

Suite à ce rapport, le Parlement européen a refusé la décharge les comptes de Frontex pour 2020 et décidé du gel du budget 2020 tant que l’Agence n’aura pas rempli un certain nombre de conditions spécifiques, «

telles que le recrutement de 20 officiers aux droits fondamentaux et de trois directeurs exécutifs dotés de qualifications suffisantes, la mise en place d’un mécanisme de signalement des incidents graves aux frontières extérieures de l’UE et la création d’un système opérationnel de surveillance des droits fondamentaux ».

L’officier aux droits fondamentaux (ODF) est chargé de contrôler le respect par Frontex des obligations qui sont les siennes en matière de droits fondamentaux, conformément au droit européen et international, et de conseiller le directeur exécutif sur les questions liées aux droits fondamentaux. L’ODF et le personnel de l’office des droits fondamentaux ont un rôle indépendant au sein de l’agence visant à soutenir ses travaux du point de vue des droits de l’homme et à renforcer le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux. Afin de contrôler efficacement le respect des droits fondamentaux par l’agence, l’ODF peut mener des enquêtes sur n’importe laquelle de ses activités et effectue régulièrement des visites sur place.

Partager : facebook twitter google + linkedin