|

» Acquisition

Maîtriser les outils actualités

Section 1. Le contrat électronique et la signature électronique

Plan de la section[ masquer ]

Important

Le « World Wide Web », ou « Web », « WWW », (en français : la « toile »), est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter, avec un navigateur, des pages mises en ligne dans des sites. L’image de la « toile » faisant référence à celle que réalise l’araignée, vient du nombre considérable d’« hyperliens » qui lient les pages « web » entre elles.

L’usage « d’Internet », associé à l’accès aux connexions en « haut débit », favorise la multiplication des contacts, des échanges, et la conclusion des contrats. Sauf dans certains secteurs sensibles, par exemple la Défense nationale, la généralisation de la communication électronique dans le secteur public a été consacrée par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 qui encadre les échanges électroniques entre les autorités administratives et les usagers dont les exigences de sécurité et d’interopérabilité ont été définies par les référentiels de l’Agence pour le développement de l’Administration électronique (ADAE).

De manière plus significative encore, les sites « marchands » des grandes enseignes de la distribution, des compagnies de transport et d’organisation de voyages, etc., et de nouvelles identités comme « eBay », ou encore « Amazon » se sont développées et ont une part économique de plus en plus significative. Des statistiques récentes indiquent que les dépenses moyennes liées au commerce électronique s’élevaient à 800 euros par foyer en France pour l’année 2008. Important

Le commerce électronique est défini légalement comme étant « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (art. 14 de la loi du 21 juin 2004 dite « LCEN »),

Le développement très rapide du commerce électronique ou « e commerce », a justifié l’adaptation des règles juridiques applicables à la preuve, à la formation, et à l’exécution du contrat, pour ce marché en pleine expansion, le nombre des cyberacheteurs progressant d’environ 22 % par an avant la crise financière et économique révélée au mois d’octobre 2008. L’usage d’Internet pour contracter s’est rapidement banalisé, est il devenu un élément essentiel des échanges commerciaux et de la croissance économique. Les questions juridiques posées par le commerce électroniques se posent à la fois en droit français et en droit international privé (M.- É. Ancel : « Un an de droit international privé du commerce électronique » in CCE, n° 1, janvier 2009, chron., p. 1 et s.).

La publicité sur la « toile », et la prospection en ligne sont progressivement devenues des phénomènes incontournables et souvent difficiles à réguler (C. Thierache, rapport introductif, Colloque « Internet et l’individu : des limites à poser, une harmonie à construire », organisé par Cyberlex avec le soutien de l’AFNIC, 1er déc. 2008, in RLDI, mars 2009, p. 82 et s.), entraînant un net basculement des recettes publicitaires au profit des acteurs du « web », au détriment des « media » traditionnels (presse papier, radio, télévision). La page html dédiée, le bandeau publicitaire, et le « pop up » sont aujourd’hui les armes nouvelles du marketing dans une économie « globalisée », destinées à stimuler un marché planétaire.

La logique juridique retenue par les autorités politiques a consisté à mettre en œuvre des solutions dédiées aux réalités de la dématérialisation des échanges et à ses spécificités en assurant un équilibre entre prudence et réalisme, et liberté et sécurité.

Une « loi type » du 16 décembre 1996, a/res/51/162 sur le commerce électronique avait d’ailleurs été proposée, sous forme de résolution, par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international dite « CNUDCi ».

Le contrat électronique ne peut pas être ignoré par le droit (A. Bénabent, « Rapport de synthèse » in « Le contrat électronique », p. 129 et s., Travaux de l’Association H. Capitant, Tome V, éd. Panthéon Assas).

Au-delà de la mise en place de règles relatives à la formation et à l’exécution des contrats, on relèvera que les pouvoirs public (L. Rapp, « Les pouvoirs publics et le contrat électronique », in « Le contrat électronique », p. 109 et s., Travaux de l’Association H. Capitant, Tome V, éd. Panthéon Assas) doivent répondre à des problématiques complexes, d’un point de vue politique et économique (concurrence « perturbée » par les nouvelles pratiques contractuelles), fiscale (P. Didier, « La fiscalité du contrat électronique », in « Le contrat électronique », p. 105 et s., Travaux de l’Association H. Capitant, Tome V, éd. Panthéon Assas) (où commence une activité commerciale justifiant l’impôt ?),ou encore, en matière de sécurité et de responsabilité : quels sont les acteurs impliqué ? Quelles sont les obligations des hébergeurs, des FAI, des intermédiaires (E. Barbry, B. Tabaka, M. Quéméner, J.-C. Le Toquin, Y. Elakaïn : « Responsabilité une « [r] évolution annoncée », Colloque « Internet et l’individu : des limites à poser, une harmonie à construire », organisé par Cyberlex avec le soutien de l’AFNIC, 1er déc. 2008, in RLDI, mars 2009, p. 100 et s.) ?

Quelles sanctions appliquer pour les ventes de produits dangereux, la diffusion de virus informatiques affectant les sites et les internautes ? Comment lutter contre la « cybercriminalité » (C. Mascala, « Criminalité et contrat électronique », in « Le contrat électronique », p. 115 et s., Travaux de l’Association H. Capitant, Tome V, éd. Panthéon Assas) (« phishing » ou hameçonnage, contrefaçon de marques, blanchiment d’argent par les sites de paris en ligne) Comment assurer efficacement la protection des mineurs, comment lutter contre les réseaux mafieux internationaux ?

§ 1 : L’écrit sur support électronique : la problématique de la preuve en matière contractuelle §1. L’écrit sur support électronique : la problématique de la preuve en matière contractuelle

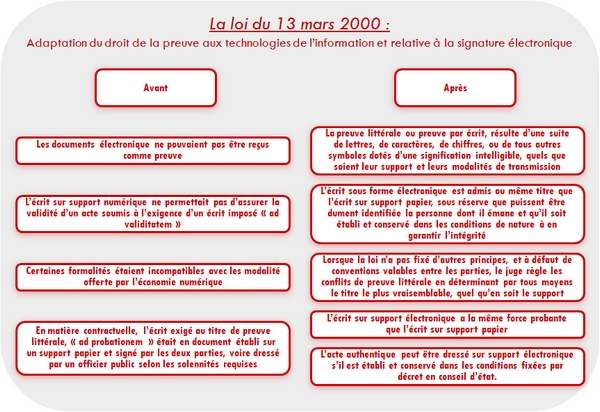

La loi du 13 mars 2000 (JORF n° 62 du 14 mars 2000, 3968), portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique concerne en matière contractuelle plus spécifiquement la question de la preuve littérale, ou preuve par écrit.

En pratique, lors de la conclusion des contrats, la question s’était progressivement posée de savoir si un écrit sur support électronique pouvait, ou non, avoir la même valeur probatoire que l’écrit rédigé sur support papier. Il est en effet, primordial d’assurer une sécurité suffisante aux contractants, du point de vue de la preuve relative à l’existence et au contenu de leur acte juridique (negotium).

Avant la réforme, les documents électroniques ne pouvaient pas être reçus comme preuves ; a fortiori, l’écrit sur support électronique ne permettait pas d’assurer la validité d’un acte soumis à un acte soumis à l’exigence d’un écrit imposé « ad validitatem ».

De la même manière certaines formalités étaient incompatibles avec les modalités offertes par l’économie numérique.

L’instrumentum, support écrit de l’opération, établi sous seing privé, ou en la forme authentique (acte notarié, par exemple) est quelquefois exigé en matière contractuelle par la loi, notamment par les dispositions de l’article 1341 du Code civil : écrit préconstitué requis pour l’acte civil (supérieur à 1500 euros depuis le décret n° 2004-836, du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile) (JORF n° 195 du 22 août 2004, 15032), sous réserve des aménagements prévus par les articles 1347 du Code civil (commencement de preuve par écrit) et de l’article 1348 du Code civil (impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, perte de la preuve littérale par suite d’un cas de force majeure, etc. ).

Deux éléments importants sont mis en valeur dans cet article :

On relève un principe essentiel dans cette disposition légale, sous réserve de deux cas particuliers : en cas de conflits entre deux écrits, ce n’est pas la forme du support qui impose la solution.

En effet, il appartient au juge de trancher le « conflit de preuves » par une appréciation de qualité du titre du point de vue de la vraisemblance de son contenu, sans supériorité quelconque du « papier » sur le « numérique ».

La règle, qui n’est pas d’ordre public, peut toutefois être écartée, soit par une disposition légale impérative dérogatoire dans certains domaines spécifiques sensibles, soit pas la volonté clairement exprimée par les parties à l’acte qui peuvent privilégier l’un des supports par rapport à l’autre.

Les conventions relatives à la preuve présentent l’avantage de déterminer à l’avance les procédés de preuve auxquels les contractants pourront avoir recours. Leur utilisation présente des risques pour les simples particuliers maîtrisant parfois assez mal les arcanes juridiques, (possible présence de clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation). Les professionnels de l’industrie et du commerce ont, en revanche, fréquemment recours à la technique de l’échange de données informatisées (EDI) sous forme structurée, et normalisée et ont pris l’habitude d’aménager les règles de preuve applicables aux litiges éventuels concernant le contenu des messages dématérialisés échangés.

Certaines exigences pour que la copie informatique soit dotée de force probante sont imposées. Ainsi, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 décembre 2008, n° 07-17622), a décidé récemment que : « prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient qu'une caisse primaire d'assurance maladie justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de la lettre d'information adressée à l'employeur sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil » (Th. Piette-Coudol, « De la preuve de l’écrit accidentellement ou essentiellement électronique », in RLDI, avril 2009, p. 37 et s.).

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de l’employeur, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour n’avoir pas recherché si le document produit par la Caisse primaire d’assurance maladie, (pour justifier de l’accomplissement d’une formalité) répondait aux exigences de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (CSS).

En raison des réticences exprimées par certains notaires, il a fallu attendre un décret n° 2005-973 du 10 août 2005 (JORF n° 186 du 11 août 2005, 13096) pour que soient précisées les règles relatives à l’établissement de l’acte notarié sur support électronique (art. 16 à 20), à l’élaboration des annexes (art. 22 al. 2), à la tenue du répertoire (art. 25), à la conservation des actes au rang de minutes (art. 28), aux mentions marginales apposées sur l’original (art. 30), à la délivrance de copies sur support électronique (art. 37).

En ce qui concerne les huissiers, c’est un décret n° 2005-972 du 10 août 2005 (JORF n° 186 du 11 août 2005, 13095) qui a mis en place les éléments nécessaires relatifs à la mise en œuvre des actes établis sur support électronique.

-

Dès lors, on relève une série de conditions cumulatives :

Au-delà de la question de la preuve, stricto sensu, la question de la validité de l’acte est posée : comment s’assurer de l’identité réelle des contractants et de la réalité de leur consentement ?

§2. La signature électronique

-

ImportantLa signature tient un rôle essentiel, dans la mesure où elle permet d’exprimer la volonté d’accepter un engagement, et elle permet d’identifie l’auteur de l’assentiment.

L’acte authentique peur être dressé et signé sur un support électronique selon les dispositions de l’article 1317 du Code civil.

Au printemps 2009 la Chambre nationale des huissiers de justice et la société « CertEurope », spécialisée dans la dématérialisation, ont reçu une autorisation de certification et d’enregistrements qualifiés par la présidence de « La sécurité des technologies de l’information » (LSTI). Les huissiers peuvent donc désormais signer électroniquement des actes à caractère authentique.

La directive européenne du 13 décembre 1999 précitée, imposait une équivalence « automatique » entre la signature électronique et la signature manuscrite à la condition qu’il s’agisse en premier lieu, d’une signature électronique « avancée », en deuxième lieu qu’il y ait un « certificat qualifié », et, en troisième et dernier lieu, qu’ait été mis en place une procédure sécurisée de création de signature.

La loi du 13 mars 2000 a repris ces orientations, et les applique tant aux actes sous seing privé qu’aux actes authentiques alors qu’il convient de souligner, d’une part, que la directive européenne 1999/93/ CE du 13 décembre 1999 organisait des dérogations pour les actes soumis à des « exigences formelles », et d’autre part, que l’article 9.2 de la directive européenne 2000/31/ CE du 8 juin 2000, entrée en vigueur le 17 juillet 2000, permettait d’exclure les contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, les contrats établissant des sûretés ou garanties consenties par des non-professionnels, les contrats relatifs au droit de la famille et des successions, et plus généralement les contrats requérant l’intervention d’un officier public, ou d’une autorité publique. Attention

Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1316-4 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte ». La signature a donc un rôle primordial en matière contractuelle : en effet, elle révèle la volonté d’une personne précise de conclure un contrat, et dès lors la question de la sécurité est essentielle et il convient d’assurer des garanties d’authentification et d’intégrité.

La question de l’imputabilité d’une opération, notamment d’un engagement contractuel, à une personne déterminée, et de l’intégrité de son contenu, avait déjà été posée, par le développement des paiements effectués par « les cartes bancaires » à propos duquel la jurisprudence a dû se prononcer (CA Montpellier, 17e ch., sect. D, 9 avril 1987, JCP., éd. G., II, n° 20984).

La preuve de l’existence d’une opération peut résulter de l’usage de la carte bancaire associée à l’utilisation du code secret, dès lors que le débiteur, titulaire de la carte, n’apporte pas la preuve d’une fraude, ou d’un dysfonctionnement du système informatique.

La reconnaissance de l’écrit sur « support électronique » justifiait, par voie de conséquence, l’admission en Droit français de la « signature électronique ». Deux grands acteurs de l’économie mondiale, ont accompagné le mouvement à la même période.

Aux Etats-Unis, le « E-Sign Act », (Electronic Signatures in Global ans National Commerce Act), du 30 juin a légalisé à l’échelle fédérale la signature électronique, l’essentiel des dispositions est entré en vigueur le 1er octobre 2000. En République de Chine populaire, l’identification des signataires et la confirmation des documents établis sous forme numérique a donné lieu en 2004 à l’élaboration d’un texte important.

En droit français, le second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil précise désormais que : « Lorsqu’elle est électronique, elle [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Le texte affirme donc clairement une reconnaissance de la signature électronique par une présomption simple de validité, sous certaines conditions de fiabilité fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (JORF n° 77, 31 mars 2001, 5070), pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil.

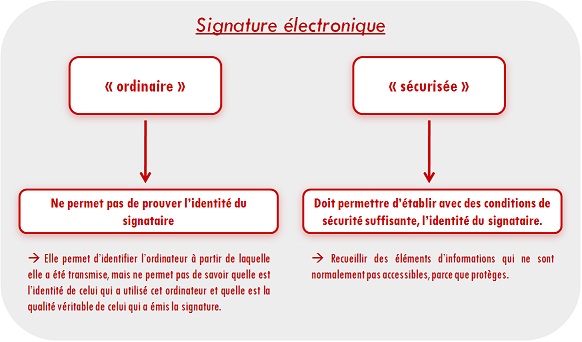

Deux formes de signatures électroniques coexistent :

La signature électronique « ordinaire » ne permet pas de prouver l’identité du signataire ; elle consiste en une « donnée sous forme électronique, jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et sert de méthode d’authentification » selon la formulation de l’article 2.1 de la directive du 13 décembre 1999 précitée. Elle permet d’identifier l’ordinateur à partir de laquelle elle a été émise (adresse IP), mais ne permet pas de savoir quelle est l’identité de celui qui a utilisé cet ordinateur et quelle est la qualité véritable de celui qui a émis la signature. A contrario, la signature électronique « sécurisée » doit permettre d’établir avec des conditions de sécurité suffisante, l’identité du signataire.

Cette signature, liée uniquement au signataire, doit permettre de l’identifier, elle soit avoir été créée par des moyens que le signataire pourra garder sous son contrôle exclusif, et elle doit être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable, selon la définition de la signature « avancée » formulée par la directive CE du 13 décembre 1999. Les techniques utilisées doivent donc respecter des normes, des prestataires de service de certification devront intervenir. La technique de la cryptologie est utilisée, le système « PKI » utilisé (clé publique, clé privée) est complexe et coûteux.

-

Aux termes de l’article 2 du décret du 30 mars 2001, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ».

La présomption simple de fiabilité ne concerne que la signature électronique sécurisée, et elle est, en outre, soumise à deux conditions cumulatives :

La signature électronique doit être protégée contre toute falsification, les données ne doivent pas davantage être obtenues par « déduction » et doivent pouvoir être protégées de manière efficace par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

La conformité des dispositifs à l’ensemble de ces exigences doit être certifiée, par les services chargés de la sécurité des systèmes d’information auprès du Premier ministre, ou par un organisme désigné par un Etat membre de l’Union européenne.

La procédure permettant la certification d’un système de « signature électronique » » a été précisée par le décret n° 2002-535, du 18 avril 2002 (JORF n° 92, du 19 avril 2002, 6944).

La procédure de certification d’un système de signature électronique se décline en trois étapes successives :

L’utilisation d’un certificat électronique qualifié, délivré par un prestataire de services de certification (PSCE) est nécessaire. Il s’agit d’assurer l’existence d’un lien entre la personne et sa clé publique, par la délivrance d’un certificat strictement nominatif, selon la règle « autant de certificats que de signataires à l’acte ».

Le certificat électronique n’est « qualifié » que s’il reproduit les mentions et rubriques requises par l’article 6 du décret du 30 mars 2001, et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences de ce même article.

Le certificat électronique et la clé privée du signataire doivent naturellement être stockés de manière à garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Respectant les orientations de la directive 1999/993/ CE du 13 décembre 1999, l’article 6 du décret du 30 mars 2001, impose plusieurs obligations à la charge des prestataires de services de certification électronique dits « PSCE ».

L’article 9 du décret du 30 mars 2001, modifié par l’article 19 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 (JORF n° 104, du 4 mai 2007, 7865) « pris pour l’application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de la cryptologie, précise enfin, au titre de la « déclaration de fourniture de prestation de cryptologie » effectuée conformément à l’article 31 de la loi du 21 juin 2004 (JORF n° 143, du 22 juin 2004, 11168) « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN), que le « PSCE » quand il entend délivrer des certificats électroniques, doit clairement indiquer cette activité.

La prestation de cryptologie s’entend de « toute opération visant à la mise en œuvre pour le compte d’autrui ». La cryptologie, le chiffrement, font largement appel aux algorithmes, pour mettre en place des clés cryptographiques, est largement utilisée pour assurer une meilleure sécurité, intégrité, et confidentialité des transmissions de données numériques et de leur archivage, a fait l’objet d’une libéralisation de son utilisation par la loi du 21 juin 2004 précitée (art. 29 et 30).

Toutefois, on rappellera, à cette occasion, que la fourniture de moyens de cryptologie « n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité » mais simplement la « confidentialité », est soumise au régime de l’autorisation, ou de la déclaration préalable auprès du Premier Ministre. L’arrêté du 25 mai 2007 (JORF n° 127, du 3 juin 2007, 10013) fixe les modalités selon lesquelles les formalités doivent être mises en œuvre, le non-respect des règles expose le fournisseur à l’interdiction de la mise en circulation de son moyen de cryptologie.

En outre, l’utilisation malveillante de moyens de cryptologie pour la préparation ou la commission d’un crime ou d’un délit ou en faciliter la préparation, constitue une circonstance aggravante (art. 132-79 du Code pénal).

Aux termes de l’article 8 du décret du 30 mars 2001 reprenant les règles fixées par l’article 7 de la directive européenne du 13 décembre 1999, dès lors qu’un prestataire établi hors de l’Union européenne respecte l’ensemble des exigences, ou que le certificat est garanti par un prestataire de l’Union européenne, ou qu’un accord auquel l’Union européenne est partie le prévoit, le certificat électronique délivré aura la même valeur juridique qu’un certificat délivré par un prestataire établi dans l’Union européenne, la libre circulation des services de certification étant naturelle assurée au sein de l’Union européenne. La responsabilité professionnelle des « PSCE » mise en place par les articles 32 et 33 loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN) est assez lourde.

En effet, les «PSCE » sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés comme « qualifiés ».

Cette responsabilité sera toutefois écartée dans la mesure où le prestataire démontre en justice :

Les règles relatives aux procédures d’évaluation et de certification des « PSCE » et les conditions d’agrément des organismes habilités procéder à ces dernières, ont été l’objet d’un décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 (JORF n° 92 du 19 avril 2002, 6944) relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information et d’un arrêté ministériel du 26 juillet 2004 (JORF n° 182, 7 août 2004, 14104), relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation.

L’article 20 du décret du 18 avril 2002 précise que le contrôle des prestataires est effectué par la Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information. Ce contrôle porte sur le respect des exigences posées par l’article 6 du décret du 30 mars 2001, il peut être effectué d’office, ou à l’occasion de toute réclamation mettant en cause la responsabilité d’un prestataire.

Lorsqu’il s’avère au terme d’une procédure contradictoire permettant au prestataire de présenter ses observations, que ce dernier n’a pas satisfait aux exigences réglementaires, les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information assurent la publicité des résultats du contrôle, et informent l’organisme de qualification, lorsque le prestataire défaillant avait été reconnu comme « qualifié ».

Précisément, ces organismes sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFAC). La Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), quant à elle, contrôle la délivrance des accréditations.

§3. Les conditions de validité du contrat et mentions manuscrites et l’écrit sous forme électronique

Le support du contrat, la « forme » (J. Devèze, « La forme du contrat électronique », in « Le contrat électronique », Travaux de l’Association H. Capitant, Tome V, p. 59 et s., éd. Panthéon Assas.) qu’il revêt, jouent un rôle juridique majeur, en matière d’information, de sécurité et intégrité, et d’identification des auteurs. Attention

Alors que le principe du consensualisme complétant celui de la liberté contractuelle, s’impose en droit français, il existe toutefois l’exception des contrats dits « solennels » pour lesquels les conditions de fond énumérées par l’article 1108 du Code civil ne suffisent pas, il faut, pour que le contrat soit valable qu’une condition de forme soit respectée.

Le plus souvent, cette condition de forme est la rédaction d’un écrit, tantôt d’un acte sous seing privé, tantôt d’un acte authentique : il s’agit de l’hypothèse de l’écrit « ad validitatem ». Certains contrats sont, en outre, soumis au formalisme des « mentions manuscrites ». A. L’écrit, condition de validité du contrat : la « forme » numérique

La question s’est donc posée pour les contrats conclus dans le nouvel environnement imposé par le « commerce électronique » de savoir si l’écrit imposé pouvait être établi, ou non, sous forme « électronique ». ImportantLa loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique », dite « LCEN », affirme l’équivalence entre l’écrit sur support papier et l’écrit sur support électronique du point de vue de la validité de l’acte juridique.

L’article 1108-1 du Code civil dispose donc que : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317 du Code civil ».

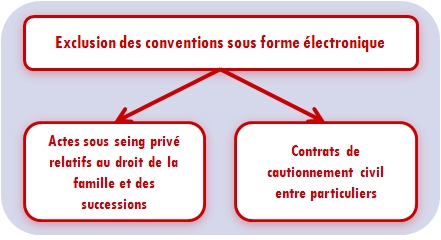

Néanmoins, l’article 1108-2 du Code civil, précise qu’il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :

Ainsi les conventions préalables au divorce par consentement mutuel, ou les contrats de cautionnement « civils » consentis par des particuliers, ne peuvent ni l’un ni l’autre être établis sous forme « électronique ».

Les exceptions retenues par l’article 1108-2 du Code civil entrent dans le cadre des dérogations autorisées par l’article 9.2 de la directive européenne n° 2000/31/ CE, du 8 juin 2000. L’article 9.3 de cette directive rappelle que l’Etat concerné doit expliquer les raisons justifiant ces aménagements au principe d’équivalence dans un rapport soumis à la Commission de Bruxelles, tous les cinq ans.

-

B. Les exigences particulières de forme

L’article 1369-10 inséré dans le Code civil par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 (JORF n° 140, du 17 juin 2005, 10342) précise que : lorsque l’écrit sur support papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

De la même façon, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En conclusion, le droit français adopte un principe d’équivalence entre le papier et le support numérique « dématérialisé »

-

C. La question des « mentions manuscrites »

L’adaptation des règles juridiques relatives aux mentions manuscrites est la conséquence du principe d’équivalence entre l’écrit sur support papier et sur support électronique et de la reconnaissance de la validité de la signature électronique.

Le second alinéa de l’article 1108-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu’est exigée une mention manuscrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».

Un exemple significatif est fourni par la nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code civil pour les actes, et contrats unilatéraux.

Le texte dispose que : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».

La suppression du caractère « manuscrit » de la mention était naturellement nécessaire pour s’adapter aux caractéristiques des contrats conclus sur support numérique, il faut et il suffit que par « lui-même » le débiteur ait indiqué le montant de son engagement. Attention

On soulignera sur ce point, que la jurisprudence s’assure que le signataire de l’acte est bien l’auteur de la mention requise. Dès lors, en raison de la nature électronique du support, le respect de l’un des procédés d’identification conformes aux règles applicables à la signature électronique est naturellement imposé (cf. : article 1369-4 du Code civil). (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17534 ; note E. Putman, J.C.P. éd. G., 2008, II, n° 10081 ; note I. Gallmeister, D. 2008, p. 911.) §4. Les modalités de conclusion du contrat sous forme électronique

La dématérialisation des contrats a justifié une adaptation des règles relatives au processus de formation des contrats. L’adaptation du système juridique français s’est déroulée en deux étapes. La première étape a été franchie par la loi n° 2004-275, dite « LCEN » du 21 juin 2004 (Voir infra : JORF n° 143, du 22 juin 2004, 11168) pour la confiance dans l’économie numérique qui avait introduit trois nouveaux articles dans le Code civil, la seconde étape a été réalisée par l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 (JORF n° 140 du 17 juin 2005, 10342) qui a ajouté plusieurs dispositions.

Du point de vue de la formation du contrat, le contrat électronique appartient au groupe des contrats entre « absents » ou entre « non-présents », le mécanisme contractuel se déroule par la transmission de données par impulsions électroniques : le contrat peut être conclu par « mail » (ou « courriel » en français), par l’utilisation d’un site marchand sur « Internet », etc.

-

La question est importante tant en droit interne, qu’en droit international privé, tout spécialement dans ce dernier cas du point de vue des règles de conflit de lois : quelle loi appliquer au contrat, et selon quels critères détermine-t-on cette application ? (cf. : Convention de Rome ; Convention de la Haye de 1955, etc.)

La problématique essentielle est celle de la manifestation de la volonté : selon la formule célèbre du Doyen J. Carbonnier : « l’essentiel du consentement, c’est la volition, le déclic qui transforme en acte juridique un projet jusqu’alors dépourvu d’effets de droit » (Cité par A. Raynouard, « La formation du contrat électronique », in « Le contrat électronique », Travaux de l’Association Henri Capitant », p. 15 et s., éd, Panthéon Assas). Le support du contrat étant par hypothèse dématérialisé en matière de commerce électronique, la forme numérique suppose pour que l’accord de volonté soit formé un « déclic » en forme de « clic » pour faire référence à la formule précédente.

Un nouveau chapitre « Des contrats sous forme électronique » a été introduit dans le Code civil, en son Titre III « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » du Livre troisième « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ».

Les articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil correspondent aujourd’hui à ce nouveau chapitre. A. La problématique de l’échange d’information en cas de contrat sous forme électroniqueLes articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil fixent les règles relatives à l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique, étape importante du processus contractuel. Il ressort de ces articles un principe essentiel aux termes duquel la forme électronique peut être utilisée pour transmettre les conditions contractuelles, ou des informations sur des biens et service.

Trois conséquences découlent de ce principe, aboutissant à des solutions simples et pragmatiques.

Lorsqu’une personne, même un simple particulier, un « consommateur », a accepté la voie du courrier électronique, les informations demandées dans la perspective de la conclusion d’un contrat, comme celles qui sont adressées en cours d’exécution peuvent lui être transmises sous cette forme.

Lorsqu’il s’agir d’un professionnel, les informations qui lui sont destinées peuvent lui être adressées par courrier électronique dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

La diffusion de l’information sur les sites marchands a entraîné une mutation importante des méthodes de distribution et de promotion des biens et prestations de service. Assez fréquemment aujourd’hui la commercialisation passe par la mise en œuvre de formes nouvelle d’information.

La mise en place sur le site d’une grande « enseigne » du commerce électronique, d’un médiateur, d’un animateur, d’un « Webmaster » est un élément aujourd’hui pris en compte par la mercatique, parce qu’il apporte une « image de marque », positive.

-

B. Les spécificités de la conclusion du contrat sous forme électronique

Du point de vue de la qualification des contrats, le développement des contrats électronique n’a pas profondément remis en cause la typologie des contrats spéciaux par lesquels les produits et services sont diffusés et commercialisés, l’archétype du contrat de vente demeure encoure la référence principale (cf. : articles 1582 et suivants du Code civil.).

De nouvelles activités entraînent des interrogations relatives à la nature des relations contractuelles nées dans un nouveau contexte (par exemple, comment qualifier les relations juridiques conclues par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI ou « providers »), les « hébergeurs », les créateurs de sites sur le « web » ou « toile » », par les annuaires et moteurs de recherche et le titulaire d’un site en matière de « référencement » du site (contrats de « portail », contrats « d’affiliation » ?

Plus globalement, la conclusion même du contrat dématérialisé a suscité un regain d’intérêt sur des thématiques traditionnelles su droit des obligations : qu’entend-on par offre contractuelle véritable pour un contrat électronique ? Comment caractérise-t-on l’acceptation de l’offre dans cet environnement ? Les articles 1369-4 à 1369-6 du Code civil sont consacrés à la question de la rencontre entre l’offre contractuelle et son acceptation. C. La règle la plus importante est celle dite du « double clic »

L’article 1369-4 du Code civil précise les conditions de l’offre contractuelle formulée sur support numérique. Les éléments essentiels sont les suivants :

Toute personne qui, à titre professionnel, propose la fourniture de biens ou la prestation des services par voie électronique, doit mettre les conditions contractuelle applicables à disposition, d’une manière qui permette leu conservation et leur reproduction. On constatera que cette disposition s’applique au-delà du statut à ceux, même quant ils ne sont pas immatriculés au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

Le « pollicitant », auteur de l’offre, reste engagé tant que celle-ci demeure accessible par voie électronique de son fait, selon les conditions qu’elle mentionne.

Des mentions obligatoires sont imposées afin de permettre une bonne compréhension du contenu du contrat proposé :

L’offre doit indiquer les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat, les moyens techniques permettant à l’utilisateur d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger avant la conclusion du contrat, les langues proposées pour la conclusion du contrat, les modalités de l’archivage éventuel et les conditions d’accès au contrat ainsi archivé, et les moyens de consulter par voie électronique des règles professionnelles et commerciale auxquelles l’auteur de l’offre entend le cas échéant se soumettre (problématique des « usages »).

L’article 1369-5 du Code civil concerne les modalités de l’acceptation de l’offre par voie électronique et décline la règle du « double clic ». Le texte impose une règle protectrice destinée à éviter l’erreur du destinataire de l’offre.

Le pollicitant ne peut pas ajouter d’éléments au « panier », de manière unilatérale, à l’insu du destinataire comme le souligne la jurisprudence (Note A. Debet sur T.G.I., Bordeaux, 11 mars 2008, in CCE, mai 2008, n°5, comm. 68).

Le destinataire a ensuite la possibilité de confirmer la commande pour exprimer son acceptation par un « second clic ». A la fin de ce processus le contrat est définitivement formé et il est doté de la force obligatoire qui impose aux contractants d’exécuter le contrat de bonne foi.

Le droit des obligations, le droit de la consommation et le droit de la concurrence tire toutes les conséquences utiles de l’acceptation définitive de l’offre : le pollicitant ne peut pas stipuler de clauses faisant obstacle à la possibilité pour le consommateur de confirmer l’acceptation, ou de se retirer unilatéralement du contrat si la mêle faculté n’est pas reconnue au bénéfice de son partenaire.

Afin d’assurer la sécurité des transactions le pollicitant doit accuser réception de la commande qui lui a été adressée par voie électronique « sans délai injustifié », par la même voie.

L’accusé de réception assure la traçabilité des échanges mis en œuvre dans le processus contractuel, il ne constitue pas une condition de validité du contrat qui reste soumis dans le cas général au principe du consensualisme.

Le premier alinéa de l’article 1369-6 prévoit une exception à l’exigence de la vérification de la commande et de l’accusé de réception pour les contrats conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

La position de l’alinéa 3 de l’article 1369-5 du Code civil est pragmatique : « la commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ». On constatera que l’on se contente de la réception « objective » des données et que l’on n’exige pas la preuve d’une prise en compte effective de l’information. Le second alinéa de l’article 1369-6 du Code civil prévoit une exception au formalisme imposé par l’article 1369-5 du Code civil, (vérification de la commande, accusé de réception, accès aux éléments de la commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception) lorsque la convention a été conclue entre professionnels.

Au-delà des dispositions du Code civil, l’article L. 121-9 du Code de la consommation exige que le consommateur reçoive « par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile au plus tard au moment de la livraison », les informations relativement à sa commande. Il s’agit pour le professionnel, y compris dans l’hypothèse du « commerce électronique » de transmettre à son client l’ensemble des éléments associés à la commande, ce qui impose une logistique importante pour le « cybercommerçant » afin de conserver un nombre exceptionnel de données et d’en permettre la consultation par le consommateur qui a un coût significatif.

La question d’un accès « payant » aux archives par le client pourrait se poser, (indépendamment de la question de la concurrence entre les sites marchands) dans la mesure où le professionnel pourrait, indiquer le « prix d’accès » clairement dans les caractéristiques de son offre contractuelle, conformément aux dispositions de l’article 1369-4 du Code civil prescrivant la transparence quant aux modalités de l’archivage du contrat, et aux conditions d’accès au contrat archivé. D. La problématique de la rétractation du client

En matière de faculté de rétractation dans les contrats ne portant pas sur des services financiers, il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 121-20 du Code de la consommation.

Les contrats de vente de biens et les contrats de fourniture de prestation de service à distance, sont les plus couramment conclus en matière de commerce électronique

Consulter : l’article L. 121-20 du Code de la consommation et l’article L. 121-20-1 du Code de la consommation.

La qualification du contrat est importante, car le droit de rétractation est quelquefois exclu, tout comme le remboursement des sommes versées à la commande, par exemple en matière de location en ligne de véhicules (CJCE, 10 mars 2005, n°C-336/03, « Easy car », note J. -Cl. Zarka in JCP, 2005, éd. G., II, 10059), pour lesquels la CJCE les considère comme des « contrats de fourniture de services de transport » au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JOUE n° L. 144, du 4.juin 1997, p. 19–27).

Certains types de contrats et d’opérations sont exclus du périmètre de la rétractation comme l’indique l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation : « Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ; (cas de l’exécution d’un contrat en ligne diffusant des informations payantes, consultation d’une base de données en lignes, etc.

Du point de vue du Droit international privé et des conflits de lois, afin d’assurer une protection optimale des consommateurs contre des engagements contractuels pris de manière trop enthousiaste et rapide, l’article L. 121-20-15 du Code de la consommation fixe des règles précises :

Au-delà des dispositions communes, le Code de la consommation distingue donc deux séries d’hypothèses : d’une part, celle des contrats ne portant pas sur des services financiers, et d’autre part, celle des contrats portant sur des services financiers. Attention

Le consommateur dispose donc d’une faculté de rétractation et pour qu’il puisse en bénéficier de manière adéquate et l’exercer en toute connaissance de cause, l’existence de cette faculté doit lui avoir été communiquée conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du Code de la consommation.

Cet article a été modifié par la loi du 3 janvier 2008 dite « Chatel » pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, (LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 29 et 30). L’article L. 121-19 du Code de la consommation a pour objet l’information du consommateur et concerne notamment la question de la rétractation.

Il complète le dispositif d’information mis à la charge du professionnel relatif au droit de rétractation du consommateur et à l’information dont le consommateur doit bénéficier.

L’article L. 121-19 du Code de la consommation dispose que :

I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

-

L’article L. 121-20-1 du Code de la consommation, organise les conséquences pécuniaires de l’exercice de la faculté de rétractation sous la forme d’un remboursement mis à la charge du professionnel de la vente à distance.

L’assiette du remboursement comporte donc les frais initiaux d’envoi du produit mais les frais de retour restent a priori à la charge du consommateur, ce sui est quelque peu dissuasif (lien). Le consommateur n’est pas tenu de se contenter d’un remboursement sous forme « d’avoir ». Lorsque la commande faisant l’objet de la rétractation, est associée à un crédit accordé par le fournisseur, ou par un organisme tiers, le contrat de crédit sera résilié sans pénalité.

Le professionnel ayant conclu le contrat avec le consommateur ne peut pas faire obstacle, de manière infondée au droit de rétractation de son client en refusant le remboursement prévu par la loi : des peines d’amendes sont prévues par l’article R. 121-1-2 du Code de la consommation au titre de contravention de 5e classe.

La pénalisation partielle du droit de la consommation est flagrante comme le confirme la lecture des articles R. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

On relèvera, du pont de vue du domaine d’application des articles L. 121-8 et L. 121-9 du Code de la consommation que l’article L. 121-20-4 Code de la consommation met en place une distinction subtile entre les contrats conclus à distance « en général » et les contrats conclus par voie électronique « en particulier ».

« Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

Toutefois, l’enthousiasme doit rester tempéré en raison de l’analyse de la CJCE, 4e ch., 16 oct. 2008 (Ph. StoffeL-Munck, « Malgré la loi française, le cybercommerçant n'est pas nécessairement tenu d'indiquer sur ses offres un numéro de téléphone où le joindre », in CCE, n° 3, mars 2009, comm. p. 26 et s.), aff. C-298/07, qui affirme que : si un cybercommerçant est tenu d'indiquer, dans l'offre qu'il met en ligne, un moyen de le contacter autrement que par courrier électronique, cela n'implique pas qu'il soit tenu d'indiquer un numéro de téléphone où le joindre ; tout moyen efficace alternatif au courrier électronique peut convenir, notamment un formulaire de mise en contact à remplir en ligne. Dans ce dernier cas cependant, un moyen ne nécessitant pas un accès au réseau Internet doit être subsidiairement proposé ». E. L’information sur les modalités d’exécution du contrat conclu en ligne n’ayant pas pour objet des services financierAttentionAu-delà de la faculté de rétractation, stricto sensu, le consommateur doit, avant la conclusion du contrat, être informé des dates limites dans lesquelles le professionnel s’engage à exécuter son obligation. A défaut de respecter cette date limite, ou d’avoir été dûment informé de l’indisponibilité du bien ou du service commandé le professionnel s’expose à une action en résolution du consommateur, sauf dans des cas particuliers énumérés limitativement pas l’article L.121-20-3 du Code de la consommation. F. Le cas particulier des contrats portant sur des services financiers conclus à distanceAttention

Les banques, les compagnies d’assurance, et plus globalement les prestataires de services d’investissement ont très rapidement utilisé « Internet » et mis en place des sites dits de « courtage en ligne » pour les valeurs mobilières etc.

La conclusion de ce type de contrats « en ligne » comporte pour le particulier, le consommateur des risques importants justifiant que le Code de la consommation aménage des règles de protection particulières, par exemple en matière de crédit à la consommation (articles L. 311-1 et s. du Code de la consommation), ou en matière de crédit immobilier (articles L. 312-1 et s. du Code de la consommation) impose aux professionnels de fournir des informations capitales relatives à l’identité du prêteur, l’objet et la durée du prêt, le coût total, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et autres perceptions tarifaires.

Au-delà de la fourniture d’informations, nécessaire à la conclusion « à distance » du contrat ayant pour objet des services financiers, la faculté de rétractation est sans doute le dispositif le plus protecteur d’autant que le délai est porté à un délai de 14 jours, et même à 30 jours en matière d’assurance-vie (Article L. 112-2-1, II, 2° du Code des assurances), alors que la rétractation est écartée aux contrats d’assurance d’une durée inférieure à un mois (Article L. 112-2-1, II, 3° du Code des assurances). L’article L. 121-20-8 du Code de la consommation dispose que : « La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes ». En complément ; l’article L. 121-20-9 du Code de la consommation précise que : « Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération ».

L’article L. 121-20-10 du Code de la consommation, modifié par l’article 25 de la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 donne une liste très détaillée des informations devant être communiquées préalablement à la conclusion définitive du contrat.

Les modalités des informations devant être communiquées préalablement à la conclusion définitive du contrat sont précisées, avec un luxe de détail, par l’article L. 121-20-11 du Code de la consommation.

L’article R. 121-2-1 du Code de la consommation, établit la liste détaillée des informations nécessaires pour l'application de l'article L. 121-20-10 du Code de la consommation.

Le délai de rétractation est déterminé par l’article L. 121-20-12 du Code de la consommation avec pour élément caractéristique majeur le délai de rétractation de 14 jours.

Afin d’éviter que le consommateur ne puisse pas exercer aisément sa faculté de rétractation l’article L. 121-20-13 du Code de la consommation met notamment en place une interdiction de commencement d’exécution des contrats.

Du point de vue de la forme que doit revêtir la rétractation, l’article R. 121-2-2 du Code de la consommation, précise que : « Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai ».

En matière de contrats ayant pour objet des services financiers, des sanctions pénales sont prévues en cas de manquements des professionnels à certaines obligations comme dans l’hypothèse précédente de prestations de services n’ayant pas un objet financier.

§5. La problématique de l’archivage des données en matière contractuelleAttention

Dans le domaine des contrats conclus entre professionnels et non-professionnel, ce que l’on appelle parfois le « B to C », il est prévu par l’article 134-2 du Code de la consommation en substance que : « lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret (Décret n° 2005-137 du 16 février 2005, pris pour l’application de l’article L. 134-2 du Code de la consommation, JORF n° 41 du 18 février 2005, 2780) (120 euros), le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret (10 ans) et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande ».

Le délai de 10 ans court à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate, dans le cas contraire, « le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci ».

Les professionnels sont donc tenus pendant ce long délai de donner accès au contrat aux consommateurs qui le réclament, alors que le délai de prescription de droit commun défini par l’article 2224 est désormais fixé à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008 (JORF n° 0141, du 18 juin 2008, 9856).

L’archivage concerne, a priori, la documentation par laquelle les biens ou services ont été présentés aux clients potentiels, les conditions générales et particulières du contrat applicable à la date de conclusion du contrat. L’entreprise pourra notamment, grâce à ces éléments, prouver que le bien livré ou le service fourni est bien conforme à la commande du consommateur, comme l’exigent les articles L. 211-1 et s., du Code de la consommation. On relèvera qu’aucune sanction n’est directement prévue en cas de non-respect de l’obligation d’archivage par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ni par le décret n° 2005 du 16 février 2005 (JORF n° 41 du 18 février 2005, 2780). A. La problématique des « données personnelles » transmises à l’occasion de la conclusion d’un contrat

Sur le terrain de la protection des données personnelles communiquées en matière contractuelle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (dite « CNIL ») formule des recommandations aux entreprises en matière d’archivage. Attention

Des dispositifs sécurisés doivent être mis en œuvre en cas de changement de supports de stockage, de même que des systèmes de traçabilité de la consultation des archives. Du point de vue du régime juridique recommandé, la « CNIL » distingue trois hypothèses distinctes : les archives « courantes », les archives « intermédiaires », et les archives « définitives ». Le responsable de l’archivage doit donc mettre en place des techniques de conservation distincte selon la nature des données.

Une forme de « droit à l’effacement » est également prévue et la conservation des données est, généralement, limitée dans le temps selon les dispositions de l’article 6, 5° de la loi du 6 juillet 1978, relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. Sur la typologie des archives :

En ce qui concerne les archives « courantes », ce sont principalement celles qui sont relatives à l’exécution d’un contrat trois exigences sont imposées par la « CNIL », ce sont principalement celles qui concernent les acteurs du « commerce électronique ».

En ce qui concerne les archives « intermédiaires », c'est-à-dire celles qui présentent un intérêt « administratif » pour l’entreprise, notamment pour tenir compte du risque d’un contentieux, la « CNIL » recommande qu’elles soient confiées à un service spécifique sécurisé et à accès limité.

Un droit d’accès est prévu au profit de ceux qui ont communiqué des données conservées dans des archives courantes ou intermédiaire est organisé, et, le service de l’entreprise auquel l’archivage a été confié doit procéder à des destructions ciblées et progressives des données.

En ce qui concerne les archives dites « définitives », c'est-à-dire celles qui présentent un intérêt spécifique d’ordre statistique, scientifique, voire historique, l’anonymisation des données sensibles est recommandée par la « CNIL ». Les données en raison de leur intérêt spécifique ne doivent pas risquer la destruction, elles doivent être confiées à un nombre restreint de personnes d’un service spécifiquement dédié et d’accès motivé et ponctuel.

B. Les spécificités de l’archivage électronique des documents contractuels

Les documents contractuels ont souvent vocation à être conservés et donc à être archivés. Comment l’archivage est-il organisé en ce qui concerne les documents établis sous forme numérique afin de garantir une fiabilité suffisante ?

Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :

Lorsqu’il s’agit d’archiver des documents établis dans un but simplement informatif, il n’y a aucune contrainte juridique. En revanche, lorsque la finalité du document est probatoire les contraintes juridiques sont nombreuses.

Dans ce contexte, est-il possible au demandeur qui dispose d’un document numérisé de type « pdf », devant agir en justice et établir la preuve du bien fondé de sa demande, de convaincre un juge que le support présenté respecte les conditions imposées par l’alinéa 2 de l’article 1348 du Code civil ? Selon les conditions imposées par ce texte, il convient d’établir en justice que la copie présentée est une reproduction « fidèle » et « durable » de l’original. Le support magnétique est par nature « réinscriptible », dès lors, il ne remplit pas les conditions imposées par la loi. N’est en effet réputée « durable » que la reproduction indélébile de l’original ayant entraîné une modification irréversible du support.

Le disque optique numérique, avec perforation au laser, semble être une technique garantissant une fiabilité suffisante, (sous réserve de fraude…) ; c’est la raison pour laquelle, Association française de normalisation (AFNOR), a publié en 1999 une norme dite « NF Z42-013 » qui énumère un ensemble de prescriptions permettant de stocker et restituer des documents électroniques avec des garanties suffisantes de fidélité aux documents originaux et d’intégrité.

C. Le cas particulier de la conservation des factures

-

L’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales impose une période de conservation des factures. La conservation des documents et la dématérialisation des factures de vente imposent des contraintes aux entreprises, dans la mesure où le contenu des fichiers archivés peut être requis par l’Administration. La technique du « double original » sur support papier a pendant longtemps été la seul technique : un exemplaire remis au client, un exemplaire conservé par l’entreprise.

Une ordonnance fiscale du 11 janvier 2007 (BOI, 3 E-1-07) admet sous certaines conditions, la technique du double sur support électronique. Un double sur support électronique de l’original de la facture établie sur support papier peut être établi à la condition que la fiabilité soit équivalente à celle qu’assure une impression de la facture sur papier. Il est donc nécessaire que de manière pérenne, le dispositif technique retenu assure l’authenticité et l’intégrité des données contenues dans le document établi sous forme numérique, de même que sa conservation, de l’établissement de l’original, au terme de la période de stockage. La sécurisation de l’enregistrement du double sur support électronique peut être assurée par une signature électronique selon des modalités précises (BOI, 3 CA n° 136, 7 août 2003, n° 286 et s.).

Elle peut aussi être assurée par un processus technique d’ « empreinte », ou encore par l’enregistrement sur un support « physique » non réinscriptible, comme les disques optiques non réinscriptibles enregistrables une seule fois (Write Once Read Many dits « WORM ») interdisant la modification des données enregistrées.

Les fichiers conservés sur double électronique doivent rester accessibles à l’Administration, sur le territoire français, la compatibilité avec le matériel existant au moment du contrôle doit être assurée par conversion des fichiers sans altération des données originales, quels que soient les modifications des matériels ou de logiciels.

L’Administration a vocation à vérifier l’effectivité de ces garanties de reproduction à l’identique de l’original elle recommande un enregistrement numérique aussi proche possible du moment de l’impression de la facture originale sur papier afin de garantir au mieux l’authenticité. L’identification des deux dates doit donc être assurée par le dispositif technique, et l’automaticité et la concomitance entre impression et enregistrement sont perçues de manière favorable par l’Administration.

Dès lors, l’ensemble des mentions obligatoires énumérées par l’article 289-II du Code général des impôts. D. Les spécificités de la conservation des données de connexionLes contrats par lesquels des entreprises offrent au public des services de connexion sont soumis à des règles particulières en matière de conservation des données de connexion.

Selon les dispositions de l’article 34-1 Code des postes et des communications électroniques, il existe un principe d’effacement ou d’anonymisation des données relatives aux communications électroniques (données concernant les abonnés et le trafic) conforme aux objectifs de la Directive n° 2002/58/ CE du 12 juillet 2002 (directive vie privée et communications électro niques) concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques qui impose l’effacement des données dès l’achèvement de la communication.

Toutefois, les données indispensables à la facturation et au paiement des services de communication, les données relatives à la commercialisation de services à « valeur ajoutée », les données sensibles nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux, échappent au principe d’effacement précité. Les opérateurs de télécommunication et les fournisseurs d’accès, ont la possibilité de conserver ces données après en avoir averti l’abonné selon l’article L. 34-1-III du Code des postes et des communications électroniques.

Les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à « Internet », dits « FAI » (par exemple : « Orange », « Free », etc.), plus globalement les personnes qui, à « titre professionnel, offrent au public un accès au réseau » (cybercafés, plateformes et sites de partage) sont tenus de respecter l’obligation de conservation de certaines données de connexion des internautes (données d’identification de l’auteur d’un contenu, de l’utilisateur de communication électronique…), pendant un an (Décret n° 2006-358, du 24 mars 2006, relatif à la conservation des données des communications électroniques, JORF, n° 73, du 26 mars 2006.).

Les modalités de conservation sont précisées par l’article L. 34-1 II du Code des postes et des communications électroniques et par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique reprenant les dispositions de l’article 43-9 de la loi du 1er août 2000, portant modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

On précisera que les dispositions de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques (Loi n° 2006-64, du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles financiers.), imposent à toute personne qui, à titre professionnel, offre au public une connexion permettant « une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau » de différer pour une période maximale d’un an « aux opérations tendant à effacer ou rendre anonymes certaines catégories de données techniques » dont la durée de conservation avait, en principe, expiré, sur demande de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, cette obligation de conservation s’impose, que la fourniture de connexion soit gratuite, ou payante.

Par ailleurs, L’article R. 15-33-67 du Code de procédure pénale (Décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le Code de procédure pénale, modifié par le décret n° 2008-150 du 19 février 2008 modifiant le Code de procédure pénale et le Code général des collectivités territoriales.), impose également une « obligation de communication » de données pour certaines personnes publiques ou privées (opérateurs de communications électroniques, les établissements financiers, les organismes sociaux).

L’article 6-VI-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et l’article L. 39-3 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) sanctionnent le manquement à l’obligation de conservation des données précitées par une peine d’un an d’emprisonnement et 75000 euros d’amende, amende portée au quintuple pour les personnes morales (P. De la Faye « Données personnelles : des données personnelles à l’identité numérique », in RLDI, mars 2009, p. 85 et s.). Les nouvelles formes de prestations fournies par les professionnels de l’économie numérique suscitent des difficultés en matière de qualification de la situation juridique respective des différents acteurs.

La qualité d’hébergeur doit être distinguée de celle d’éditeur : comment convient-il de distinguer l’une et l’autre ?

Pour déterminer la qualité « d’éditeur de site », selon un jugement récent encore faut-il avoir « avant la mise en ligne des contenus en cause, pu intervenir de quelque manière que ce soit ».

La qualification de la qualité professionnelle au titre de laquelle une entreprise intervient est déterminante pour déterminer quelles sont ses obligations et, par voie de conséquence, quelles sont les limites de sa responsabilité. Comment distinguer l’éditeur de l’hébergeur ?

La jurisprudence interprète la loi du 21 juin 2004 (LCEN) pour définir la qualité d’éditeur : c’est : « la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge ». Un jugement du TGI Paris, 3e ch., sect. 2, du 14 novembre 2008 (Ph. Stoffel-Munck : « Quel régime de responsabilité pour les plates-formes de commerce électronique du Web 2.0 ? » in CCE, janvier 2009, comm. p. 6 et s.), a précisé en substance qu’un gestionnaire de plate-forme de commerce électronique (YouTube) exerce une activité d'hébergement quand il ne détermine pas le contenu mis à la disposition du public par son intermédiaire, il n’est pas assimilé à l’éditeur. La responsabilité de l’hébergeur du fait de la diffusion d’un contenu préjudiciable pour autrui relève alors de l'article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) qui établit du régime spécial de responsabilité.

La jurisprudence est hésitante (A. Saint-Martin, « Hébergeur et identification des contributeurs à un contenu ; dans l’attente du décret d’application, la jurisprudence est fluctuante », in RLDI, mars 2009, p. 45 et s.) en ce qui concerne la situation des hébergeurs en matière d’identification des contributeurs à un contenu comme en témoignent : TGI Paris, 7 janvier 2009, et CA Paris, 7 janvier 2009, in RLDI, 2009/45, n° 1492 ou TGI Paris, réf., 5 mars 2009, http://www.legalis.net

A consulter : G. Criqui : « La fourniture d'une simple adresse IP est-elle suffisante ? Ou quand l'obligation d'identification à la charge de l'hébergeur doit être précisée », in RLDI, mai 2009, p. 74 et s. ; O. Roux et J.–P. Gasnier « Promenade en forme de synthèse dans la jurisprudence relative à la responsabilité des plates-formes internet », in RLDI, avril 2009, p. 83 et s.

Dans une économie numérique mondialisée, la responsabilité des hébergeurs est fréquemment fondée sur plusieurs sources et la situation est juridiquement très complexe dans la mesure où les systèmes juridiques internationaux très différents les uns des autres entrent parfois en conflit, notamment en matière de législation relative à la protection des données personnelles (O. Proust, C. Burton, « Le conflit de droit entre les règles américaines de e-discovery et me droit européen de la protection des données à caractère personnel…entre le marteau et l’enclume », in RLDI, février 2009 p. 79 et s. ; O. Proust, C. Burton, « Les autorités européennes prennent position sur le conflit entre les règles du e-discovery et la protection des données à caractère personnel », in RLDI, mars 2009, p. 73 et s.).

Selon l’article 6.II de la loi du 21 juin 2004 (LCEN), l'hébergeur doit se procurer les données permettant l'identification précise du fournisseur de contenu et les conserver Il s’agit, en toute transparence, d’imposer la traçabilité en permettant aux personnes qui prétendent que leurs droits sont atteints de retrouver ceux qui ont mis en ligne par un contenu diffusé et contesté.

Dès lors, les hébergeurs ont d’abord tenus à l’obligation de conservation des données de connexion et peuvent être sanctionnés en cas de manquement constaté.

Attention

Les hébergeurs sont donc tenus de supprimer les contenus qui leur ont précisément été signalés comme manifestement illicites par l'effet d'une notification. L'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) soumet la notification à un formalisme strict destiné à permettre à l'hébergeur d'identifier sans ambiguïté et concrètement le contenu visé.

Dans un litige opposant « Dailymotion » aux ayants droit du film « Joyeux Noël », la jurisprudence a considéré que celui-ci, en qualité d’hébergeur n’était pas responsable de la mise en ligne du contenu litigieux pour avoir eu « a priori » simplement connaissance de son caractère illicite, faute de notification précise.

La responsabilité des hébergeurs peut aussi être recherchée sur le terrain de la contrefaçon. « Dailymotion » a, en qualité d’hébergeur, été condamné pour contrefaçon pour ne pas avoir empêcher une remise en ligne des documentaires qui lui avait déjà été signalés comme illicites et retirés une première fois avec les diligences nécessaires.

Attention

Les moteurs de recherche (« Google », « Bing », « Yahoo ! » et autres) ne sont pas tenus à cette obligation de conservation, il leur au contraire est recommandé de ne pas conserver trop longtemps l’historique des recherches et requêtes, alors qu’en principe cet historique est « effaçable » par l’internaute.

La société « Google » est fréquemment l’objet de procédures judiciaires, notamment en matière de protection de la propriété intellectuelle, ou encore en matière de référencement prioritaires, etc. La question de la validité du programme « adwords » (J. Lacker : « Google : derniers sursis avant la conclusion d’une épopée judiciaire », in RLDI, mai 2009, p.19 et s.) offre commerciale reposant sur un système automatisé de cession à titre onéreux de liens publicitaires, fondé sur les recherches effectuées parles internautes sur le moteur de recherche a fait en 2009 l’objet de 2 décisions importantes, avant que la CJCE ne prenne de son côté prochainement position.

§6. L’exécution des contrats électroniquesImportant

Comme tout contrat, le contrat électronique a une « force obligatoire » pour les parties contractantes (cf. : article 1134 du Code civil). Les contrats « conclus en ligne », sont pour l’essentiel des contrats synallagmatiques à titre onéreux.

Selon la qualification du contrat, des obligations différentes seront mises à la charge du cybercommerçant d’une part, et de son partenaire contractuel, d’autre part selon les modalités du droit des contrats spéciaux (droit de la vente, droit du contrat bail, etc.).

Des obligations particulières ont ensuite été « découvertes » par la jurisprudence, par un « forçage » du contenu du contrat : par exemple l’obligation d’information et de renseignement, le devoir de conseil, l’obligation de mise en garde, obligations de collaboration et de coopération, etc. Dans de nombreuses hypothèses la loi consacre, parfois avec un certain retard, les évolutions jurisprudentielles.

Dans la période contemporaine, afin de protéger plus efficacement les consommateurs les obligations imposées aux professionnels se sont multipliées et n’ont pas cessé d’être renforcées.

En matière de contrats conclus en ligne, et plus globalement des contrats conclus à distance, l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation impose aux « fournisseurs professionnels » l’obligation de l’exécution de la commande dans un délai de 30 jours à compter du jour où la commande a été transmise par le consommateur, sauf accord dérogatoire des parties.

De fait, la préoccupation principale du législateur en matière de contrats électroniques, est de protéger le consommateur, dont la vulnérabilité est présumée plus forte encore en matière de commerce électronique que dans le commerce traditionnel (Colloque « Internet et l’individu : des limites à poser, une harmonie à construire », organisé par Cyberlex avec le soutien de l’AFNIC, 1er déc. 2008 « E-commerce : le consommateur au cœur de l’économie numérique ». Table ronde n° 2, Modérateur : I. Gally. Intervenants : M. Koch, F. pfrunder, M. Lolivier, C. Chabert, in RLDI, mars 2009, p. 91 et s.). La montée en puissance de l’économie numérique a donc justifié la mise en place de règles spécifiques protectrices.

Dès lors, deux conséquences importantes du développement du « commerce en ligne » méritent d’être soulignées.

Attention

Dans tous les contrats de « B to C », lorsque les biens ou services s’avèrent indisponibles au moment où ils devaient être fournis, le professionnel doit en informer le consommateur, et le rembourser rapidement du montant des sommes déjà versées, au maximum dans un délai de 30 jours à compter de la date de règlement de la somme.

Selon l’article L. 121-20-3, alinéa 3 du Code de la consommation, la faculté pour le professionnel de fournir des prestations équivalentes à celles qui étaient prévues peut être envisagée et stipulée à l’occasion de la conclusion du contrat.

En droit commun, la mauvaise exécution des contrats conclus justifie naturellement la mise en œuvre de sanctions. Dès lors, la question des réactions envisageables en cas de mauvaise exécution du contrat suppose que l’on distingue les modalités spécifiques prévues pour les contrats conclus en ligne, des solutions de droit commun.

Le créancier qui n’est pas satisfait par la manière dont le débiteur dispose en droit français de plusieurs techniques.

Le contrat peut tout d’abord comporter des clauses aménageant, à l’avance, des réponses clairement stipulées par lesquelles les parties, conscientes du risque de mauvaise exécution envisage une résolution, ou une résiliation du contrat : technique des clauses résolutoires ou de résiliation.

Dans le domaine du « B to C », le professionnel est soumis par l’article L. 136-1 alinéa 1er du Code de la consommation (Loi n° 2005-67, du 28 janvier 2005, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, JORF, n° 26, du 1er février 2005, 1648) à l’obligation d’informer le consommateur, par « écrit », au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de « tacite reconduction ».

La technique mise en place par la loi du 3 janvier 2008 permet donc aux consommateurs et aux non-professionnels (Loi du 3 janvier 2008, JORF n° 0003 du 4 janvier 2008, 258) d’échapper à l’automaticité de la prolongation du contrat, en imposant aux professionnels de prouver l’envoi de l’information relative à la reconduction du contrat par une trace écrite ou numérique dans les conditions prévues par les articles 1316 et s. du Code civil. Les modalités de résiliation ont été en outre facilitées, par exemple, depuis le 1er juin 2008, le client engagé auprès des fournisseurs d’accès Internet ou d’un opérateur de téléphonie mobile par un forfait de 24 mois (ce qui constitue la durée maximale) peut résilier son abonnement à partir du 13e mois avec un préavis de 10 jours seulement.

En matière de contrats conclus à distance, le consommateur semble aussi bénéficier (Cass. com., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-11781) de la faculté de rétractation pour le « nouveau » contrat reconduit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-20 du Code de la consommation.

Les contractants peuvent également avoir stipulé des clauses pénales (cf. : articles 1226 à 1233 du Code civil) le plus souvent favorables aux créanciers, ou au contraire des clauses limitatives de responsabilité, sous réserve que l’ordre public ne les prohibe pas (cf. : la prohibition des clauses abusives, articles L. 132-1 et s. et R. 132-1 et s, du Code de la consommation dans les relations contractuelles entre professionnels, et consommateurs ou non-professionnels).

Dans les contrats conclus entre professionnels la solution est en revanche favorable aux clauses plafonnant les dommages et intérêts sous certaines conditions. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2008 (Ph. Stoffel-Munck, « Faurecia 2 : la cour de Paris restaure l'efficacité des clauses limitatives de réparation dans les contrats de services informatiques », in CCE, avril 2009, comm., p. 37 et s.), (probable épilogue à la célèbre affaire « Faurecia à propos de la quelle la Cour de cassation avait réactualisé la jurisprudence « Chronopost ») décide que : « Le plafond de responsabilité stipulé dans un contrat de service informatique doit être respecté même quand le prestataire a manqué à son obligation essentielle, dès lors qu’il n'est pas dérisoire et qu’il ne vide pas l'engagement du débiteur de sa substance ».

Au-delà des aménagements contractuels, le créancier peut, après avoir mis en demeure le débiteur selon les modalités prévues par l’article 1146 du Code civil, exercer une action en résolution ou en résiliation judiciaire (cf. : article 1184 du Code civil).

Ainsi, dans un jugement du 25 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Évry (TGI Évry, 3e ch., 25 avr. 2008 ; A. Debet, « Le droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée dans le monde numérique in CCE, janvier 2009, comm. p. 5 et s.) a consacré la faculté pour « Microsoft » de résilier unilatéralement le contrat le liant à l'exploitant d'un forum en l'assortissant d'une exigence de « préavis ».