|

» Acquisition

Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiquesSection 3. Droits et obligations des services d’échanges numériques

Plan de la section[ masquer ]

Quels sont les droits et obligations que doivent respecter les métiers du droit dans le cadre de leurs échanges numériques ?

A présent, l’ensemble des professionnels du droit, tant du secteur privé que public, y compris du monde judicaire, disposent de comptes professionnels de messagerie électronique. Le caractère sensible et/ou stratégique des contenus d’ordre professionnel ainsi échangés dans le monde juridique et judiciaire est protégé par le principe de droit commun de confidentialité des correspondances. Ceci dit ce principe connaît des exceptions dans le cadre professionnel (§1.).

De plus, le contenu des échanges, jugés sensibles, de certains professionnels du droit est également strictement encadré par le devoir de réserve, à ne pas confondre avec le secret professionnel ou la discrétion professionnelle (§2.). §1. Le principe de confidentialité des correspondancesA. Champ d’application du principe

Concernant les services d’échanges numériques, le champ d’application du principe du secret ou de la confidentialité des correspondances se déduit de l’analyse de l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite « Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN ou LEN) (JORF du 22 juin 2004). AttentionDepuis 2004, toute communication via l'Internet dépend soit du régime des communications au public en ligne, soit du régime du secret de la correspondance privée. Ce cadre juridique est issu de la classification des différents services numériques par l’article 1er de cette loi qui s’appuie constamment sur la notion de correspondance privée.

La loi du 21 juin 2004 définit donc la «communication au public par voie électronique » comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». Est ici visée la diffusion des contenus audiovisuels et numériques. Idem pour les services présents sur le Web, classés sous le concept de « communication au public en ligne » et définis comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ». ImportantFinalement, après avoir défini tous les services numériques qui ne sont pas soumis au régime juridique de la correspondance privée, le dernier alinéa du IV de l’article 1er définit « le courrier électronique » comme « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ».

Il faut donc comprendre que le courrier électronique est un procédé technique d’échange susceptible d’être soumis au régime juridique de la correspondance privée. Ceci dit, comme le rappelle très opportunément le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2004-496 du 10 juin 2004, à propos de la définition juridique du courrier électronique donnée par l’article 1er de la loi du 21 juin 2004, « cette disposition se borne à définir un procédé technique ; qu’elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu’en cas de contestation sur le caractère privé d’un courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ».

Cette caractéristique permet l‘application du régime du secret de la correspondance privée.

Les services d’échange numérique, objet du présent développement, sont donc la messagerie électronique et la liste de diffusion, mais également les espaces restreints et privés des réseaux sociaux, blogs, wikis ou messageries instantanés qui se caractérisent par l’identification préalable et certaine tant de la personne expéditrice du message que de la ou les personne(s) destinatrice(s) du message. Cette caractéristique permet l‘application du régime du secret de la correspondance privée. AttentionPar contre, le secret des correspondances ne peut pas être invoqué dans le cadre de l’utilisation d’un forum de discussion.

En effet, comme l’a rappelé un jugement du TGI de Paris en date du 5 juillet 2002, avec le forum, les messages électroniques sont diffusés sur un site public, où l’accès n’est aucunement limité « à des personnes unis par une communautés d’intérêts ». B. Les conséquences pratiques du principe

Ce principe du secret de la correspondance privée est consacré par l’article 1er de la loi 91-646 du 10 juillet 1991. Selon cet article, « le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. Il ne peut dès lors être porté atteinte au secret que si l'interception est ordonnée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 100 du code de procédure pénale, ou si elle a fait l'objet d'une autorisation écrite du premier ministre dans les conditions des articles 3 et suivants de la loi. »

1. Dans les rapports externes

Tout d’abord dans leur rapport avec l’extérieur, tous messages (ou mail en anglais) envoyés ou reçus sur les comptes professionnels de messagerie électroniques des métiers du droit sont juridiquement protégés par le secret. AttentionCela signifie que le Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45000 € d’amende tout agissement ne respectant pas le secret des échanges entre l’expéditeur et le ou les destinataire(s).

Plus précisément, l’article L226-15 du Code pénal punit « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressés à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ». Ce même article punit également « le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ». Conseils, trucs et astucesLes échanges qu’entretiennent les professionnels du droit avec leurs clients ou leurs administrés ou leurs confrères sont ainsi couverts par le secret et les tiers doivent ignorer le contenu des échanges, sauf accord des parties à l’échange. Il en est ainsi de l’avocat, de l’huissier ou du notaire avec leurs clients, du juriste d’entreprises avec les entités ou personnes en relation d’affaires avec sa société ou le juriste, agent public avec l’administré. ImportantDe nature privée, le contenu d’un message, échangé par le biais de la messagerie électronique ou la liste de discussions, ne peut être rendu public par le ou les destinataire(s) qu’avec l’accord préalable et expresse de l’expéditeur du message.

Pour information, la protection de la confidentialité des échanges est renforcée par les règlements d’ordre déontologique de certaines professions juridiques, à l’exemple des avocats. C’est ainsi que l’article 3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) a été adopté par le Conseil National des Barreaux par une décision du 12 juillet 2007, en vertu des pouvoirs qu’ils ont été conféré par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Ce règlement déontologique a été publié au JORF n°185 du 11 août 2007 page 13503, expose clairement les règles déontologiques à suivre dans le cadre de correspondances entre avocats :

Ceci dit, dans certains cas, des atteintes au secret sont envisageables au cas où le professionnel du droit est auteur ou complice d’une infraction pénale. AttentionC’est ainsi que le juge d’instruction a le pouvoir d’ordonner la saisie de la correspondance entre un avocat et son client.

Cela demeure exceptionnel mais envisageable si les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction (Crim., 12 mars 1992, n°91-86.843, Bull. crim., n°112). Cette jurisprudence établie pour la correspondance postale, s’applique également à la messagerie électronique.

De plus, en vertu de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (Loi qui réforme le régime des écoutes téléphoniques, codifiées par les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale.), le juge d’instruction peut mettre sur écoutes téléphoniques un avocat pour les nécessités d’une information en matière criminelle ou correctionnelle.

Conseils, trucs et astucesA présent, compte tenu de l’évolution des services mobiles (3G), les écoutes téléphoniques des smartphones permettent, outre les classiques enregistrements audio des conversations, de pouvoir aussi intercepter les mails, les SMS et les données de consultation sur l’internet, voire les données de navigation GPS.

2. Dans les rapports internes

Dans un cadre interne sur leurs lieux de travail, les professionnels du droit se doivent également de respecter la confidentialité des échanges de leurs collègues et/ou employés. Ici, la confidentialité des correspondances devient un des aspects de la protection des libertés individuelles sur le lieu de travail qui s’imposent à tous les professionnels du droit, dés lors qu’ils n’exercent pas seuls sous un statut libéral.

L’enjeu est de concilier le nécessaire respect de la vie privée ou personnelle de l’individu au travail avec les nécessités de l’entreprise ou de l’administration. Sur le fondement des textes de référence que sont l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH du 4 novembre 1950) et l’article 9 du Code civil, la jurisprudence offre à présent des solutions pragmatiques, sauvegardant les droits individuels des personnes utilisant les outils informatiques dans un cadre professionnel. Important

Selon l’article 8 de la CEDH, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

De même, l’article 9 du Code civil consacre le fait que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

De plus, l’œuvre jurisprudentielle a été guidé par l’article L1121-1 du code de travail qui rappelle que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

En la matière, l’arrêt de principe est l’arrêt dit Nikon rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001 (Arrêt Nikon, soc., 2 octobre 2001, Bull., n° 291) qui rappelle dans un attendu de principe que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur». Attention

Les principes de cet arrêt qui bénéficient naturellement à l’ensemble des professionnels du droit, exerçant dans le secteur privé sont également valables pour ceux exerçant dans le secteur public.

Le secret des correspondances doit aussi être respecté par les titulaires de la fonction publique. Comme le rappelle le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 9 avril 2004 (CE, 9 avril 2004, n° 263759, Vast), par référé liberté, un maire n’a pas à faire ouvrir systématiquement et sans leur accord tous les courriers même personnels adressés à ses adjoints. De même, un inspecteur général de l’éducation qui « se connecte à plusieurs reprises sans autorisation à la messagerie électronique de sa collègue inspectrice générale chargé de présider le concours du CAPES d’anglais pour y lire ses correspondances » viole le secret des correspondances et commet, selon le Conseil d’État, une faute disciplinaire (CE, ord. réf., 13 mai 2005, n°280166). Conseils, trucs et astucesLes principes de comportement issus de ces deux jurisprudences sont tout à fait transposables à l’ensemble des responsables de services administratifs vis-à-vis de leurs subordonnés.

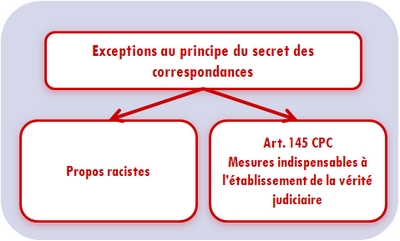

ImportantCe principe de strict respect de la confidentialité de la correspondance reconnu par la jurisprudence judiciaire et administrative, connaît tout de même des exceptions.

Même si la jurisprudence a toujours reconnu l’existence d’un espace privé dans le milieu professionnel, il n’en reste pas moins que la notion de correspondance privée ne peut s’appliquer à tous les échanges réalisés par messagerie dans le cadre professionnel.

Il faut tout d’abord confirmer l’importance d’une charte d’utilisation des moyens informatiques, qui a l’avantage de préciser les conditions d’usage à titre privé des outils informatiques mis à disposition par l’employeur privé ou public. ImportantEn effet, la protection du principe du secret de la correspondance ne s’applique plus en cas d’échanges de propos illicites ou face à des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement de la vérité judiciaire.

ImportantDevant définir les limites du domaine de la vie privée du salarié, les juges ont estimé que des propos racistes ne pouvaient, en aucun cas, être diffusés sur l’lnternet par un salarié, car ils sont de nature à porter atteinte à la réputation de l'employeur.

Tel est le raisonnement retenu par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 juin 2004 (Marc P…/Spot Image) qui a levé l’obstacle du secret des correspondances, pour reconnaitre la faute grave d’un salarié ayant utilisé sa messagerie professionnelle pour proférer des propos racistes et antisémites. Ecartant l’argument du secret de la correspondance, la cour a donc statué que « le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, sur un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ».

Pour mémoire, l’article 145 du nouveau code de procédure civile permet à une partie de solliciter du juge, par exemple du président du tribunal de grande instance, l’organisation des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Autrement dit, il s’agit de mesures indispensables à l’établissement de la vérité judiciaire.

Dans un arrêt du 23 mai 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate, ce qui était le cas en l’espèce, que la mesure qu’il ordonne procède d’un motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droit de la partie qui la sollicite, l’huissier ayant de plus, en l’espèce, procédé en présence du salarié ». AttentionLa question posée à la chambre sociale était de savoir si l’application de l’article 145 du NCPC permettait de donner mission à un huissier d’accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l‘intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles lui étaient prêtées des relations constitutives de concurrence déloyale.

La réponse à cette question devait être examinée par la Cour à la lumière de sa jurisprudence Nikon.

Apportant à cette jurisprudence une précision importante la chambre sociale a finalement précisé que « le principe posé par la jurisprudence Nikon doit donc se concilier avec les moyens procéduraux légitimes offerts à l’employeur par l’article 145 précité et garantissant, sous les conditions qu’il édicte, l’intervention et le contrôle du juge, avec les recours inhérents à une procédure juridictionnelle, tous éléments différenciant fondamentalement la mesure prise d’une investigation à laquelle aurait unilatéralement et personnellement procédé l’employeur, et qui reste interdite » (Communiqué relatif à l'arrêt n° 1146 du 23 mai 2007 publié par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation.). ImportantCela signifie pour les collaborateurs des professionnels du droit, qui commettent des actes frauduleux et/illicites à l’aide de leurs comptes de messagerie professionnelle, la suspension du principe protecteur de confidentialité de leurs correspondances numériques.

-

§2. Le devoir de réserve

Outre le secret des correspondances, pour les professionnels du droit, exerçant dans le secteur public, le contenu de leurs échanges est également strictement encadré par le devoir de réserve, à ne pas confondre avec ni le secret professionnel, ni la discrétion professionnelle. ImportantLe principe de neutralité du service public interdit en effet au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque.

C’est pourquoi, dans le cadre des échanges avec son compte de messagerie électronique, le fonctionnaire devra veiller à toujours adopter une certaine tenue, voire une retenue tant sur le fond (l’expression de ses opinions) que dans la forme afin de ne pas porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Ceci dit, l’obligation ou le devoir de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie. D’autres critères de moindre importance interviennent tels que les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire s’exprime, les modalités et les formes de cette expression. En tout état de cause, c'est à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent qu’il revient d’apprécier si un manquement à l’obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d’engager une procédure disciplinaire. Et en dernier lieu, en cas de recours de l’agent, il revient au juge administratif d’apprécier au cas par cas.

En effet, dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors,), il n'est nulle part fait mention d'un "devoir de réserve", ni d'une "obligation de réserve". Création purement jurisprudentielle volontairement non reprise par la loi, elle est par contre reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers, des membres du Conseil d’État...". Il ne s'agit donc pas d'une obligation statutaire s'appliquant à tous les agents du fait qu'ils sont agents du service public (titulaires ou non), mais d'une contrainte organisée au cas par cas seulement pour certains fonctionnaires, du fait de leur fonction spécifique (magistrats, militaires, policiers...) ou de leur position dans la hiérarchie (ambassadeurs, préfets...).

-

A l’inverse, les juges administratifs admettent pour les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales une plus grande liberté d’expression, leur appliquant de fait un devoir de réserve moins strict que la normale.

AttentionSelon cet article qui s’impose à tous les fonctionnaires, « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ».

Un second aliéna du même article précise que « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ». AttentionCette obligation de discrétion impose une réelle vigilance des fonctionnaires sur la diffusion d’informations et/ou de documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Selon la qualité des destinataires (agents d’un même service, supérieur hiérarchique, personnes privées totalement étrangères au service) avec qui ils échangent par le biais de leurs de leurs messageries professionnelles, ils devront plus ou moins « filtrer » le contenu de leurs messages.

Conseils, trucs et astucesCeci dit, cette obligation au secret professionnel et à la discrétion doit être nuancée, car il existe aujourd’hui un droit pour les citoyens d’obtenir une réponse de l’administration, en particulier, grâce au courrier électronique mis en place dans l’ensemble des services administratifs en lien avec le public.

Ainsi pour favoriser la transparence financière, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « les budgets et les comptes des autorités administratives dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande ». Comme le précise l’article 1er de la même loi, sont concernés « les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ».

De plus pour favoriser la transparence administrative, l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 édicte que « dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté » et que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». AttentionCette obligation d’information de l’administré s’impose naturellement dans le cadre des échanges par le biais des messageries électroniques.

Enfin, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 oblige aux fonctionnaires d’accuser réception de tout courrier électronique envoyé par un administré.

En pratique, la réponse apportée dépend cependant largement des prescriptions des chefs de services et de la qualité professionnelle de leurs agents. Dans cette mesure, la transparence de l’action administrative implique que le "secret administratif " n’existe plus, mais cela n’empêche pas un fonctionnaire d’être "déontologiquement hors jeu" s’il fait preuve d’indiscrétion ; la discrétion professionnelle oblige à mesurer ses propos face en particulier aux journalistes ou aux tiers à l’administration. ImportantLe fonctionnaire indiscret sera pénalement répréhensible s’il viole le secret professionnel que lui impose la loi et son statut. |