|

» Acquisition

Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiquesSection 2. Les contraintes en matière de publicité en ligne

Plan de la section[ masquer ]

Etre présent sur le réseau procure aux professionnels du droit une visibilité sans précèdent. L’internet est en effet un moyen efficace de diffusion de l’information, y compris publicitaire…

La publicité en ligne n’est qu’une des multiples formes que peut prendre la publicité qui est définit par le droit européen comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations » (Directive Communautaire, 10 juillet 1984). Important

La promotion possible des prestations d’ordre juridique sur le réseau est tout à fait envisageable mais doit, dans tous les cas, respecter le droit commun en matière de réglementation de la publicité (§1).

Ceci dit, les règles déontologiques propres aux professions règlementées ou organisées en ordres professionnels limitent strictement le recours à la publicité personnelle afin de préserver les impératifs de dignité et de loyauté propres à ces métiers (§2.). §1. Le régime de droit commun

A l’instar de la définition de la directive communautaire du 10 juillet 1984 (ci-dessus), le droit européen, comme le droit français appréhende la publicité comme une forme spécifique de communication. A ce titre, la publicité est protégée par le principe de la liberté d'expression en vertu de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés (CEDH). Pourtant, dans certaines conditions, des lois restrictives peuvent être promulguées pour protéger l'intérêt général si les mesures ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif visé et sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

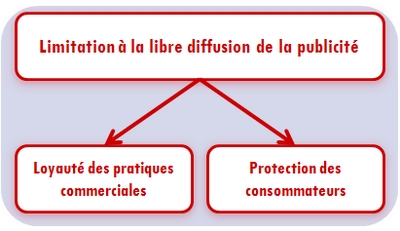

C’est ainsi que la loyauté des pratiques commerciales et la protection des consommateurs figurent parmi les motifs impératifs d'intérêt général pouvant justifier des limitations à la libre diffusion de la publicité. Plus précisément, il existe, au sein de l’union européenne, une harmonisation des droits nationaux pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, susceptibles d'avoir un impact sur les décisions des consommateurs relatives aux produits ou aux services qu'ils souhaitent acquérir, les pratiques malhonnêtes contraire aux diligences professionnelles comme la publicité trompeuse induisant le consommateur en erreur sur certains aspects du produit ou du service (incluant la publicité comparative) ou la publicité agressive qui est une altération significative de la liberté de choix du consommateur par l'harcèlement ou la contrainte et l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement.

-

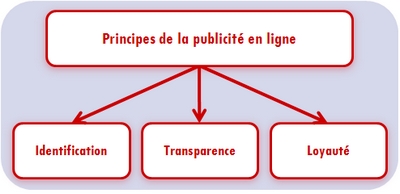

Il n’existe pas en France de règles spécifiques à la publicité en ligne. Par contre la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) définit ce qui faut entendre par publicité en ligne. Son article 20 définit comme publicité en ligne, tout message publicitaire « accessible par un service de communication au public en ligne » c'est-à-dire toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur ». Cela couvre les spots classiques sur le Web, mais également les messages promotionnels se « cachant » sur les contenus échangés sur les forums, les listes de diffusion, les wikis, etc…

Conseils, trucs et astuces

Il est à préciser que ces informations légales ne doivent pas nécessairement figurer directement dans la publicité même, le recours à un hyperlien étant admis.

Ces principes d'identification, de transparence et de loyauté sont d’une importance capitale s’agissant des activités sur le réseau, compte tenu de la large présence de messages ou d’informations présentées comme anodins mais qui cachent en réalité une démarche publicitaire.

-

Enfin, les professionnels du droit peuvent choisir comme forme de publicité en ligne le publipostage (e-mailing en anglais), à ne pas confondre avec le spamming. Egalement connu sous le nom de pourriel, il s’agit d’une pratique aujourd'hui très répandue qui consiste en l'envoi d'e-mails non sollicités, à caractère publicitaire. Ne respectant ni les règles déontologiques ni les lois, ces envois sont illicites et abusifs et génèrent de nombreuses gènes par les internautes dans l'utilisation de leur e-mail : encombrement des boites à lettres (limitées en taille), utilisation contrariée des messageries électroniques impliquant un tri fastidieux. Ces envois en masse ne peuvent pas être qualifiés de correspondance privée et devraient respectés les dispositions relatives à la publicité. D’ailleurs, considérant cette publicité de « sauvage », le Code international des pratiques loyales en matière de publicité de la Chambre de Commerce Internationale prohibe l'envoi des pourriels. Victimes quotidiennes de ce fléau du spam, en tant qu’internautes, il nous ait possible de signaler ces pourriels sur la plateforme nationale « Signal Spam ».

Les Etats encadrent le publipostage sur l’Internet suivant deux approches distinctes et exclusives, l’« opt-in » et l’« opt-out » :

Les Etats-Unis ont adopté l’approche « opt-out » (loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2004).

Par contre, l’Europe a adopté, par la directive n° 2002/58 du 12 juillet 2002 relative à la vie privée et aux communications électroniques, l’approche « opt-in » qui pose le principe du consentement préalable. La transposition de ce principe en droit français s’est effectuée avec l’adoption de l’article 22 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Hormis ces dispositions spécifiques à la publicité sur internet, la LCEN renvoie au droit commun de la consommation, à savoir :

L'article L. 121-1 du Code de la consommation punit pénalement toute publicité qui comporterait des allégations, des indications ou des présentations qui seraient fausses et/ou créerait une confusion de nature à induire en erreur le public. Ce texte vise aussi bien les communications de nature commerciale sous forme textuelle et/ou audiovisuelle.

Le recours à la publicité comparative est toléré seulement si les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation sont respectées. Hormis les professions réglementés obligeant à un devoir de solidarité entre confrères, les autres métiers du droit peuvent envisager la publicité comparative, uniquement si cette communication n’induit pas en erreur ou est trompeuse, porte sur des biens ou des services rigoureusement équivalent, et compare de manière objective une ou plusieurs caractéristiques essentielles et pertinentes de la prestation et, notamment, le prix.

L’article L 121-9 du Code de la consommation ajoute que la publicité ne doit pas « entrainer le discrédit ou le dénigrement de l’activité ou de la situation du ou des concurrent(s) », ni même « tirer profit indûment de la notoriété attachée aux marques ou autres signes distinctifs du ou des concurrent(s) » ou engendrer une confusion entre l’annonceur et le concurrent.

Enfin, en vertu de l’article L 121-12 du Code la consommation, le professionnel ayant recours à la publicité comparative, doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité ».

Le non respect des règles concernant l’interdiction de la publicité trompeuse ou la limitation de la publicité comparative est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et d’une peine maximale d’amende de 37500 € maximum.

L’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dite « Toubon » rend obligatoire l'emploi de la langue française pour toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, y compris celles diffusées sur l’Internet. Conseils, trucs et astucesCeci dit, la langue française s’impose seulement si les publicités sont destinées essentiellement à un public français et en tout état de cause, l'usage d'une langue étrangère est envisageable dès lors que cette dernière est accompagnée d'une traduction lisible en français.

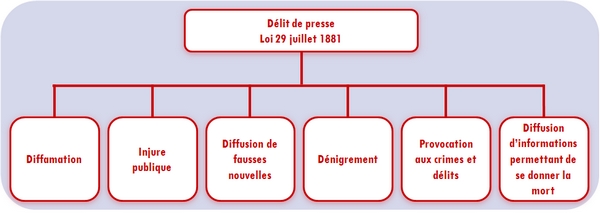

Comme toute autre forme de communication au public, la publicité en ligne ne peut pas ignorer les infractions relevant du délit de presse. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse instaure un ensemble d’infractions par voie de presse s’étendant à tout moyen de publication. Les principaux délits prévus et réprimés par le chapitre IV de la loi (article 23 et s.) sont :

-

En cas de violation des articles L121- 15- 1 du Code de la Consommation (publicité par courriers électroniques non identifiables dès leur réception) et L121- 15- 2 (transparence pour les offres, concours ou jeux par voie électronique), la LCEN renvoie aux peines prévues pour le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (article L213-1 du Code de la Consommation) à savoir 2 ans d'emprisonnement au plus et/ou 37.500 euros d'amende maximum. Conseils, trucs et astuces

La cessation de la publicité en ligne peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office (article L121- 3). En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives (article L121- 4). Quant la publicité litigieuse a été diffusée en ligne, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou d'une annonce rectificative sur le site du défendeur.

ImportantEn conclusion :

Les professionnels du droit pratiquant la publicité en ligne, doivent veiller à ce qu’elle soit loyale, honnête et véridique. Autrement dit, aucun message publicitaire ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter à la publicité. C’est pourquoi :

Attention

Cela signifie le respect des mentions légales qui peuvent être accessibles via un lien, à condition que ce lien soit d'accès direct. Elles doivent être

Conseils, trucs et astucesEn matière de liens promotionnels, les professionnels concernés doivent veiller, avant leur mise ne ligne, à ce que les mots clefs générant des liens promotionnels soient en adéquation avec l'activité réelle de l'entité et son offre de services.

La publicité ne doit pas exploiter la peur d'un risque technique ou d'une malveillance liés à l'utilisation d'Internet pour inciter l'internaute à cliquer sur un message publicitaire. Conseils, trucs et astucesEn ce qui concerne l'utilisation de forums ou des wikis à des fins publicitaires, sous quelque forme que ce soit, les professionnels du droit doivent agir avec un sens de la responsabilité éthique sociale pour ne pas induire l'internaute en erreur sur le caractère publicitaire du message et leur qualité professionnelle. §2. Le régime d’exception des professions réglementées

L’intérêt général attaché à l’organisation de certaines professions et/ou à certains secteurs professionnels peut être un motif légitime pour limiter le recours à la communication publicitaire, pourtant protéger par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés (CEDH).

Proportionnées à l’objectif visé et nécessaires, ces restrictions d’ordre déontologique ou légal concernent le secteur du crédit et les professions juridiques réglementées, à savoir les avocats, les notaires et les huissiers de justice. AttentionQuels sont donc les objectifs visés et l’étendue de ces régimes d’exception concernant la publicité en ligne ? Préambule sur la fonction publique et la publicité d’intérêt général

En préambule de cette section, avant d’examiner les limites propres aux professions réglementées, il est important de signaler que les métiers du droit qui s’exercent dans le cadre de la fonction publique (d’état, hospitalière ou territoriale) reposant sur la notion de service public, ne peuvent être concernés que par la publicité d’intérêt général. Il s’agit donc de messages en faveur de certaines causes d'intérêt général, effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations qui doivent également se conformer aux principes de transparence, de vérité et de loyauté, vu plus haut. A. Le secteur bancaire

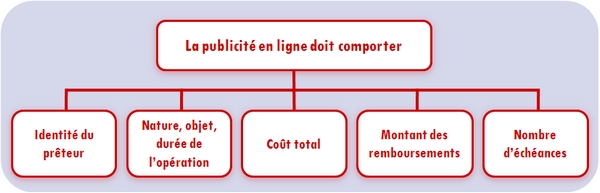

Secteur très réglementé, la banque compte parmi son personnel de nombreux juristes qui doivent veiller au strict respect des dispositions concernant la publicité du crédit. AttentionL’objectif est ici de s’assurer que le potentiel client soit informé le mieux possible sur les offres de crédit.

Le Code de la consommation impose un formalisme extrêmement rigoureux sous peine de sanctions pénales. Toutes publicités en ligne, quelles que soit leur forme doit comporter :

-

D'autres contraintes existent pour la publicité écrite puisque, quel que soit le support utilisé, la taille des caractères doit être au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement.

Faisant l’objet d’une harmonisation européenne, ces dispositions sont définies dans le Code de la consommation et plus précisément par les articles L 311-4 à 5 pour le crédit à la consommation et L 312-4 à 6 pour le crédit immobilier. Elles assurent une transparence renforcée de la communication sur le crédit par les organismes bancaires. B. La publicité au sein des ordresAttentionNe connaissant théoriquement aucune concurrence, les professions juridiques et judiciaires organisées en ordres et bénéficiant d’un numerus clausus ne devraient avoir aucun intérêt à pratiquer la publicité en ligne.

Ceci dit, pour informer au mieux le public, toutes les organisations professionnelles, tant au niveau national que local, représentant les professions juridiques et judiciaires possèdent leurs sites web.

Réalisé dans l’intérêt de leurs différentes professions, la communication de nature institutionnelle ne pose aucun problème et ne fait l’objet d’aucune disposition restrictive.

Par contre, la publicité personnelle des membres de ces professions, via leur site individuel pose des problèmes d’ordre disciplinaire et déontologique. Le déploiement anarchique de la publicité en ligne par les membres de ces professions pourrait conduire à des situations de concurrence déloyale, à des pratiques illicites de démarchage ou à des dérives en terme de publicité comparative ou qualitative. ImportantLe nécessaire respect des principes de dignité et de loyauté, communs à l’ensemble de ces professions réglementées ont conduit les ordres à édicter des dispositions déontologiques pour interdire ou limiter la publicité en ligne. 1. Le Notariat : L’interdiction de principe de la publicité personnelleAttention

Le notariat est une profession strictement réglementé, comme le confirme le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, dont la dernière version consolidée date du 1 mai 2009.

En vertu d’une ordonnance en date du 2 novembre 1945, cet ordre professionnel est représenté nationalement par le Conseil supérieur du notariat (CSN) qui a, en particulier la charge de définir les règles déontologiques du notariat dans un règlement national et un règlement intercours. La dernière version des règlements, adoptée par l'assemblée générale du Conseil supérieur du notariat lors de ses délibérations en date du 28 octobre 2008, des 27-28 janvier 2008 et du 28 octobre 2009, a été approuvée par le Ministère de la Justice dans un arrêté du 24 décembre 2009. AttentionLe règlement national confirme le principe de l’interdiction de la publicité à caractère personnelle qui se limite strictement à l’existence d’un panonceau et de faireparts de nomination, pour les offices créés (avis d’installation dans deux journaux locaux avec annonce visée par les instances professionnelles) qui ont, à présent, des prolongements sur le réseau…

Le site internet d’un office, officiellement purement informatif peut permettre une publicité déguisée, et en pratique les sanctions disciplinaires sont limitées. Conseils, trucs et astucesLorsque le notaire fait de la négociation immobilière le notaire doit faire la publicité des biens (tout support publicitaire sauf vitrine mais tableau d’affichage vitré est autorisé), mais c’est très encadré (doit faire apparaître les tarifs et les annonces doivent être rédigées le plus objectivement possible). Ainsi, sur les sites des grandes études, il est désormais possible de consulter une rubrique des biens immobiliers confiés à ces études… 2. L’avocature : vers un assouplissement des règles

L'avocat a longtemps été soumis à une réglementation restrictive quant à ces possibilités de communication au public. Le dogme de l’interdiction de la publicité, « autrefois jugée comme incompatible sur le plan du rapport de confiance entre l’avocat et son client, et considérée comme une offense à l’honneur et à la dignité de la profession d’avocat » (DANOVI Remo, « Essais sur la déontologie», Editions Némésis, Bruxelles, 2002, spécialement le chapitre « Fondement juridique de la publicité des avocats », pp 200- 213, p 200.) n’est aujourd’hui plus d’actualité.

Sensibles à la concurrence de plus en plus pressante des sociétés américaines d’avocats (Les avocats américains ont obtenu le droit d’avoir recours à la publicité suite à décision rendue le 27 juin 1977 par la Cour suprême américaine (Affaire Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977)).), qui depuis 1977 ont accès à la publicité, les barreaux européens ont assoupli, ces dernières années, leurs règles déontologiques, afin de ne pas défavoriser leurs membres.

C’est dans cet esprit que le Conseil des Barreaux Européens (CCBE) a adopté dans son Code de déontologie des avocats européens, en date du 29 novembre 2008, un article 2.6 favorable sous certaines conditions à la publicité personnelle des avocats. Selon cet article, « l’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession ».

Chaque Etat européen s’est efforcé de trouver une position compatible et équilibrée, entre les besoins et attentes des avocats et des citoyens. En France, la dernière version du Règlement Intérieur National (RIN), adopté par le Conseil National des Barreaux (CNB) le 12 juillet 2007 (JORF n°185 du 11 août 2007 page 13503), prévoit des dispositions proches de la position européenne. L’article 10 du RIN précise que « la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les ordres relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession et que la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ». Cet article ajoute que « la publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage » et qu’elle doit « être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l'ordre ».

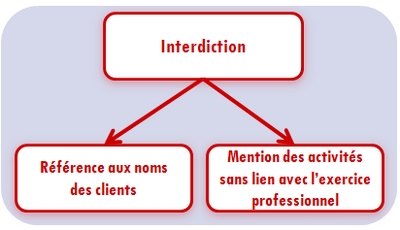

Dans un article 10.2, le RIN interdit aux avocats « quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives, toutes indications relatives à l'identité des clients », ainsi que « toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel » (publicité ciblée).

Concernant plus spécifiquement l’Internet, le RIN prévoit, dans son article 10.11 que « l’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder ».

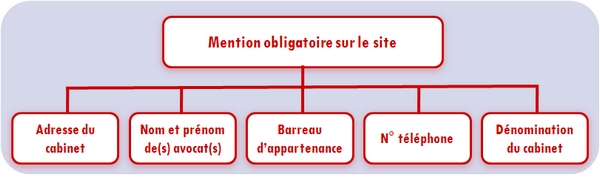

Ce même article ajoute que « doivent figurer sur le site internet de l'avocat les mentions obligatoires de l'article 10.4, les mentions autorisées étant celles des articles 10.4 et 10.8 ». Conseils, trucs et astucesCela signifie que par analogie, les règles initialement prévues pour le papier à lettres de l’avocat (article 10.4 alinéa 1), s’étendent de manière obligatoire à son site web personnel. Par contre, le RIN tolère la présence de certaines informations sur le site Web des avocats, également autorisées sur leur papier à lettres (article 10.4 alinéa 2) ou leur plaquette de présentation (article 10.8).

Le code de déontologie exige donc sur tout site personnel la mention :

-

-

Sinon, le RIN autorise sur le site web personnel et les courriers électroniques la mention :

-

Le site web peut également mentionné :

-

Enfin, le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit, ainsi qu’aucun lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Su ce point, il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable à l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer. ImportantFinalement, le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l'honneur de la profession. 3. Les huissiers de justice : un cadre strict

Pour justifier les dispositions strictes à l’égard des sites web, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) rappelle dans une de ses recommandations que « toutes les informations diffusées sur l’Internet sont visibles par des centaines de millions de personnes » et que sa volonté est de présenter la profession au monde de manière organisée et structurée afin de préserver « la crédibilité liée au statut d’officier public et ministériel » (GUINOT Thierry, « L'huissier de justice : normes et valeurs », Editions Juridiques et techniques Coll. Passerelle, Paris 2004 p.133.). AttentionLa profession d’huissiers de justice est en effet une profession réglementée par l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

Elle prévoit l’organisation d’un réseau de chambres départementales dans chaque département et de chambres régionales dans chaque ressort de Cour d’Appel (A Paris, la chambre exerce à la fois les fonctions de chambre départementale et celles de chambre régionale.). Leur forme juridique est celle d’un établissement d’utilité publique. Cette ordonnance octroie également aux chambres départementales la charge :

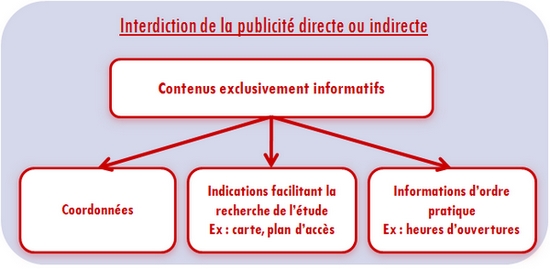

Confronté aux problèmes de la publicité personnelle de ces membres, en particulier sur l’Internet, les chambres départementales ont adopté une position déontologique stricte propre à préserver la crédibilité du statut d’officier ministériel attaché à la profession d’huissier de justice. ImportantC’est pourquoi toute publicité directe ou indirecte reste interdite, quelque soit le support.

De plus, tout site internet existant ou futur doit être soumis à une commission déontologique de la Chambre nationale, pour obtenir un lien avec le site de la Chambre nationale et être inscrit dans l’annuaire de la profession. Les chambres départementales ont ensuite la charge de veiller à ce que le site continue de respecter les recommandations déontologiques de la profession en la matière. AttentionSuivant les recommandations émises par la Chambre nationale, les huissiers de justice peuvent faire figurer sur leur site personnel des contenus exclusivement informatifs.

Cela signifie qu’il est interdit à l’huissier de justice :

Conseils, trucs et astucesLe site de l’huissier ne doit également comporter ni de mentions laudatives ou indiquant un parrainage à vocation promotionnelle, ni des termes abusifs ou mensongers, ni des mentions contraires à l’image de la profession, ni des liens avec des entreprises commerciales liées ou non à l’activité professionnelle (Sont tolérés les références des entreprises liées à l’activité professionnelle), ni des offres ou des demandes de collaboration entre professionnelles.

Autrement dit, dans une approche excluant toute démarche publicitaire ou commerciale, le site personnel des huissiers de justice peut comporter :

-

Cet examen fait des limites professionnelles et déontologiques concernant certains métiers du droit, il est temps désormais d’étudier les droits et obligations qui s’attachent à l’usage par les métiers du droit des services d’échanges numériques. |