|

» Acquisition

Maîtriser les outilsSection 3. La propriété intellectuelle et commerciale

Plan de la section[ masquer ]

§1. Les œuvres numériques (logiciels, œuvres multimédia) §1. Les œuvres numériques

Art L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a très largement contribué à l’essor de nouvelles formes d’œuvres de l’esprit et à leur circulation :

A. Le logiciel A. Définition et statut du logicielImportant

Définition du logiciel : « ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données » (arrêté du 22 décembre 1981).

Le logiciel est explicitement considéré comme une œuvre de l’esprit (article L 112-2 du CPI) :

B. Nature juridique des œuvres multimédiaImportant

L’œuvre multimédia, résultat de l’interaction de séquences animées d’images, sonorisées ou non, a pu être analysée comme une œuvre audiovisuelle, au sens de l’article L 112-2 du CPI.

Tel est le cas :

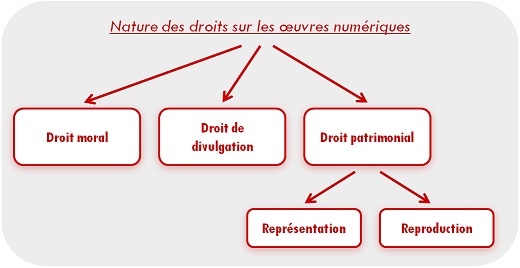

Cependant, la jurisprudence apprécie au cas par cas le niveau d’interaction des différents éléments formant l’œuvre. Ainsi, lorsque le défilement des séquences est soumis au contrôle de l’utilisateur, l’œuvre multimédia est exclue du champ des œuvres audiovisuelles, ce qui est le cas d’un CD-Rom de vulgarisation artistique (Cass. Civ. 1ère, 28 janvier 2003). C. Nature des droits sur les œuvres numériques

-

§2. Le site internet

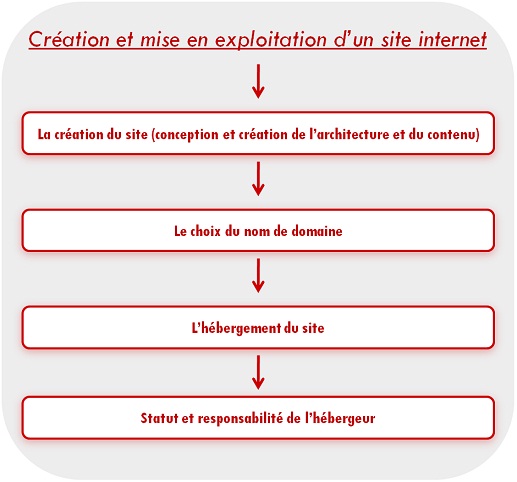

La création et la mise en exploitation d’un site internet nécessite plusieurs étapes :

A. La création du site (Conception et création de l’architecture et du contenu)

-

A. La création du site internet

Au stade de la réalisation du site, l’initiateur du projet peut en confier la mission à un salarié « en interne ». Sont alors applicables les dispositions relatives aux rapports entre employeurs et salariés en matière de production intellectuelle :

L’initiateur du projet de site peut aussi confier la réalisation du site web à un prestataire externe. En ce cas, il sera particulièrement important de rédiger un contrat de prestation dont le contenu sera adapté à la situation. L’étendue de la mission du prestataire est en effet très variable : il peut se voir confier une simple prestation technique exécutée à partir d’un cahier des charges élaboré par le client, mais il peut aussi être amené à concevoir le site dans son intégralité (charte graphique, architecture, choix des solutions logicielles,…)

Le contrat de création de site devra tout particulièrement régler les points suivants :

B. Le choix du nom de domaine

Pour faciliter l’accès aux données des serveurs hébergeant les sites internet, l’internaute a pour habitude d’utiliser un nom de domaine. Composé d’une suite de caractères alphanumériques, le nom de domaine a pour fonction essentielle de faciliter la mémorisation des coordonnées d’accès aux « sites web ». Il se superpose, tel un masque, à l’adresse IP (Internet protocol) attribuée au serveur contenant les données.

Il est composé de trois éléments hiérarchisés, séparés par des points. Ainsi, le nom de domaine www.u-clermont1.fr se substitue à l’adresse IP 193.49.117.9 :

L’attribution des adresses IP et des noms de domaine s’est progressivement organisée : Aux premières heures de l’Internet, les « adresses » étaient octroyées par des structures issues de la recherche scientifique (Projet Internic de la National Science Fundation). L’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), créée en 1997, a longtemps régulé seule l’attribution des noms de domaines et adresses IP du domaine « fr ». Attention

Les principes retenus pour l’attribution des noms de domaine (premier arrivé, premier servi) ont contribué au développement du phénomène du cybersquatting, consistant à réserver, de manière opportuniste et à moindre coût, des noms de domaines susceptibles d’intéresser des opérateurs économiques.

L’article L45 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), issu de la loi 2004-669 du 9 juillet 2004, confie l’attribution et la gestion des noms de domaine à des organismes de nommage agréés, l’AFNIC centralisant l’ensemble des données. Le décret 2007-162 du 6 février 2007 complète le dispositif en insérant dans le CPCE une série de dispositions organisant les conditions d’attribution des noms de domaine (articles R20-44-34 à R20-44-51 du CPI).

Les structures de régulation continuent d’attribuer les noms de domaine en application de la règle du « premier arrivé, premier servi », en vérifiant la disponibilité du nom de domaine (Procédure de réservation de nom de domaine auprès de GANDI, organisme agréé). Toutefois, comme nous le verrons plus loin, le juge exerce désormais un contrôle rigoureux de la légitimité du droit à réserver un nom de domaine. Conseils, trucs et astuces

Pour supprimer les cookies de votre navigateur il faut :

Conseils, trucs et astucesChoix du nom de domaine : il faut choisir un nom de domaine relativement court et facilement mémorisable pour l’utilisateur, et qui représente bien la société et son activité. C. Le contrat d’hébergementAttention

L’hébergement du site consiste à stocker l’ensemble des éléments sur un serveur dédié. Dans un certain nombre de cas, le titulaire du site en organise lui-même l’hébergement, ce qui suppose des moyens importants.

Lorsqu’il est fait appel à un hébergeur tiers, la relation contractuelle peut être plus ou moins complexe. Au stockage des pages du site, peuvent s’ajouter des prestations spécifiques de d’enregistrement de nom de domaine, d’analyse de trafic, de maintenance du site… L’hébergeur doit évidemment garantir la sécurisation des données stockées, tant contre les risques d’altération que contre ceux de piratage de données.

Le contrat devra prévoir les conditions de suspension de la prestation, le sort des éléments du site en cas de résiliation du contrat d’hébergement, mais aussi les procédures d’alerte à mettre en œuvre en cas de constat de contenu illicite… D. Statut et responsabilité de l’hébergeur

Le statut légal de l’hébergeur a été défini par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Important

Selon l’article 6-I-2 de loi du 21 juin 2004, sont hébergeurs « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Non assimilés à des éditeurs, ils bénéficient d’un régime de responsabilité allégé au regard des contenus stockés.

Leur responsabilité civile ou pénale ne peut en effet être recherchée s’ils démontrent ne pas avoir eu effectivement connaissance du caractère illicite des contenus stockés, ou lorsque, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. §3. Protection de la propriété intellectuelle des outils et des contenus

A. Différence entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale A. Action en contrefaçon et action en concurrence déloyaleImportant

Le législateur confère un monopole d’exploitation au titulaire d’un droit d’auteur ou d’une marque. Ce monopole exclut la possibilité pour un tiers de venir exercer une concurrence sur ces droits. La sanction de la violation de ce monopole d’exploitation est assurée par le biais de l’action en contrefaçon qui a pour objet de restaurer le titulaire d’un droit privatif dans son monopole d’exploitation sur une œuvre de l’esprit ou sur une marque. L'action poursuit un autre objectif : réparer le préjudice causé par l'atteinte au droit.

Elle constitue une procédure civile engagée devant le TGI, le cas échéant en référé, qu’il s’agisse de contrefaçon à l’identique ou de contrefaçon par similitude. Au surplus, le CPI offre la possibilité pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction pénale (Ainsi, le délit de contrefaçon de marque peut être poursuivi sur le fondement des articles L. 716-9 et s. du CPI). Important

Quant à l’action en concurrence déloyale, elle a pour but de faire cesser la transgression d’un devoir de bonne conduite sur le marché et de réparer le préjudice subi par la victime. Elle trouve appui sur le mécanisme classique de la responsabilité civile délictuelle.

Ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Elles poursuivent des objets spécifiques. Cependant, lorsque le titulaire du droit privatif n’est pas en mesure de prouver la contrefaçon, il peut agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence, ce qui suppose de rapporter la preuve des éléments caractérisant la responsabilité pour faute de l’auteur (faute, dommage, lien de causalité). B. Le contentieux relatif au téléchargementAttention

La loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI, a fait l’objet de nombreuses controverses sur l’un de ses points essentiels, à savoir celui des conditions de la répression des activités de téléchargement illégal.

Le texte, voté en deux temps, complète la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet. L’arsenal pénal en vigueur reposait sur le régime de droit commun de la sanction de contrefaçon, mais semblait inadapté à la poursuite des « petits contrefacteurs » (v. les articles L335-1 et suivants du CPI, dans leur version antérieure à la loi HADOPI) :

C. Le contentieux relatif aux liens hypertexteImportant

Pour optimiser l’efficacité d’un site internet, il est nécessaire de mener une stratégie de référencement auprès des moteurs de recherche. Le site est alors plus visible des usagers de l’internet, ce qui facilite l’accès aux informations.

Le mécanisme consiste à rémunérer le moteur de recherche pour que, lorsque certains mots clés (tels des marques concurrentes) sont saisis par un internaute, le site apparaisse de manière privilégiée sous forme de « lien commercial».

La question se pose alors de savoir si le gestionnaire de mots clefs commet un usage abusif de la marque objet du mot-clé. Dans le silence de la loi, et compte tenu de la difficulté particulière que présente cette technique, la Cour de cassation a soumis une question préjudicielle à la CJCE (Affaire Google, Cass. Com., 27 mai 2008).

Dans manière plus évidente, le fait de créer sur un site internet des liens hypertexte permettant de récupérer les éléments de base d'un site concurrent, et, économies faites, de proposer des produits à un prix inférieur à ceux du concurrent, constitue un acte de parasitisme commercial, justifiant l’action en concurrence déloyale (TGI Paris, 8 janvier 2001, Comm. Com. Elec. 2001, n° 46). D. Contentieux entre marques et noms de domaine

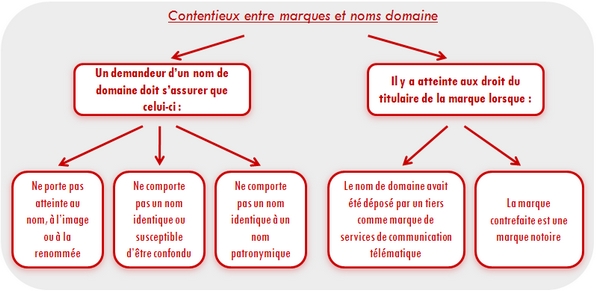

Le demandeur d’un nom de domaine doit s’assurer que ne nom de domaine sollicité (articles R20-44-34 à R20-44-51 du CPI) :

Le régime juridique des noms de domaine s’est essentiellement construit à partir des contentieux opposant des titulaires de noms de domaines à des titulaires de marques. Ce phénomène est dû au fait qu’aucune justification n’est exigée au moment de l’enregistrement des noms de domaines. Pour autant, le choix d’un nom de domaine doit être conforme au dispositif de protection des marques, signes distinctifs de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Le nom de domaine est un signe distinctif puisque qu’il agit comme facteur d’identification et de reconnaissance auprès des usagers d’internet. Toutefois, et contrairement à la marque, il ne confère pas de droit privatif à son titulaire.

En conséquence, le titulaire de la marque pourra agir sur le fondement de l’action en contrefaçon, alors que le titulaire du nom de domaine ne pourra agir que sur le terrain de la concurrence déloyale.

En substance, il y a atteinte aux droits du titulaire de la marque :

En revanche, en cas d’antériorité du nom de domaine sur la marque, au sens de l’art. L. 711-4 CPI, la protection sera accordée au titulaire du nom de domaine.

-

E. Le règlement UDRP du contentieux des noms de domaines

Afin d'offrir un délai de traitement raisonnable et de préserver financièrement les parties d'un procès onéreux, il est apparu opportun de combiner les techniques de l’arbitrage et les nouvelles pratiques technologiques pour organiser des procédures d’arbitrage dématérialisé dans le domaine du contentieux des noms de domaines… Offertes comme alternatives à la voie judiciaire, ces procédures mettent en œuvre les mêmes mécanismes que les tribunaux.

Ainsi, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a effectué une déclaration de politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine le 24 octobre 1999 (UDRP). Elle y reprend le principe du recours à l'arbitrage dématérialisé confié à l’OMPI. L’objectif de l’ICANN et de l’OMPI est de lutter contre le «cybersquatting». AttentionLa procédure d’arbitrage dématérialisé repose sur les étapes suivantes : Saisine d’une juridiction arbitrale par l'enregistrement d'une requête formulée par e-mail - Communication aux arbitres de l'ensemble des conclusions et pièces par la même voie - Conduite de la procédure et organisation des audiences depuis des postes informatiques - Signification des sentences par courrier électronique.

Exerçant sa compétence pour les contentieux relatifs aux noms de domaine «com», l’OMPI publie les sentences arbitrales sur son site. Une procédure similaire est organisée pour les contentieux relatifs aux noms de domaine «fr». Elle est placée sous l’autorité du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris.

Une illustration : la sentence OMPI Michelin vs Collazo (Case No. D2004-1095) rendue au sujet d’un contentieux portant sur plusieurs noms de domaine déposés par le défendeur et revendiqués par le manufacturier.

En substance, le tribunal arbitral a pu établir que :

|