Dans l'environnement de la royauté mérovingienne, émerge dès le VII

ème siècle une aristocratie puissante occupant les postes-clés de commandement et de gouvernement. Gagnant la mairie du Palais d'Austrasie et étendant progressivement son influence aux autres royaumes, la puissante famille des Pépinides (Pépin étant un nom récurrent dans ce groupe) annonce le changement de dynastie qui survient au milieu du VIII

ème siècle. Pépin de Herstal (v. 645-714) puis son fils Charles Martel (690-741) parviennent à redonner de l'unité au

regnum francorum, par la conquête et grâce un solide réseau de fidélités.

Comme le démontrent ses talents militaires et son influence, Charles Martel va exercer réellement le pouvoir, tenant à bout de bras une royauté mérovingienne moribonde. Les titres ambigus de

dux francorum, princeps francorum qu'il revendique ne font cependant pas de lui un roi en droit.

Son fils Pépin le Bref est l'homme par qui le changement dynastique se produit. Il prend en effet le pouvoir au tout début des années 750, profitant de sa supériorité et du soutien de la papauté qui en retour espère son aide.

Cette rupture s'accompagne de profonds changements institutionnels. Le sacre notamment permet de gagner en légitimité et de sceller l'alliance entre la nouvelle royauté et l'Eglise. Le couronnement impérial à partir de Charlemagne laisse espérer le retour à l'unité. Cette politique toutefois ne gomme pas complètement les défauts quasi congénitaux du système franc de gouvernement. Reposant très largement sur les liens (versatiles) de vassalité, n'ayant pas réussi à imposer l'idée d'une nouvelle

Res publica, le gouvernement carolingien souffre finalement des mêmes défauts que le précédent.

Deux sections vont permettre de comprendre cette ascension puis les raisons de l'échec du pouvoir carolingien.

Les Carolingiens ont d'abord élaboré une doctrine politique leur permettant d'une part de légitimer leur accession au pouvoir, d'autre part de s'y maintenir. Ils se sont par ailleurs dotés de moyens de gouvernement puissants mais à terme difficilement contrôlables.

Deux procédés vont permettre de légitimer la rupture dynastique : d'abord le sacre, complété à partir de Charlemagne du couronnement impérial.

Le sacre n'est pas une invention des Carolingiens, puisqu'il est déjà cité dans l'Ancien Testament, notamment dans le Ier livre de Samuel : le juge Samuel verse en effet le chrême sur la tête du premier roi hébreu Saul ; David son successeur le reçoit également.

Référence fortement symbolique, ce passage va permettre à Pépin le Bref (715-768), fils de Charles Martel, de faire accepter dès 751 le changement dynastique et d'inscrire dans la durée la nouvelle famille royale. Si l'entourage des rois wisigoths d'Espagne recourt déjà à ce procédé au VIIème siècle, son intention est moins de stabiliser le régime que de rappeler au roi sa mission divine, sous le contrôle de l’Église.

L'approche ici est différente : telle qu'elle est comprise par Pépin et ses proches, la royauté biblique doit surtout offrir au nouveau monarque une véritable inviolabilité. C'est ainsi qu'est interprétée l’Écriture (Psaumes, 115, 15 : « Ne touchez pas à mes oints »). Elu de Dieu, le roi devient son messager privilégié sur Terre pour guider les hommes.

Le moment est bien choisi. La papauté voit en effet en Pépin le véritable détenteur du pouvoir et compte sur son aide militaire face aux Lombards qui menacent Rome. Habilement, Pépin envoie une ambassade à Rome pour demander au pape Zacharie « s'il était bon ou non que les rois en Francia n'eussent pas de potestas royale ». Le pontife aurait répondu (d'après les Annales royales, chronique des VIIIème et IXème siècles très partisane retraçant les principaux évènements carolingiens) « qu'il valait mieux que fût appelé roi celui qui en avait la puissance, plutôt que celui qui était dénué du pouvoir royal ; pour que l'ordre ne fût pas troublé, il ordonna par autorité apostolique de faire Pépin roi ».

Fort de cette recommandation, Pépin fut donc élu roi par le peuple (comprenons, sa frange aristocratique) et consacré par les évêques lors d'une cérémonie tenue à Soissons en 751. Il reçoit la fameuse onction faisant de lui un être à part.

Tx.Annales royales, trad. P. Riché, G. Tate (dir.), Textes et documents d'histoire du Moyen Âge (Vème-Xème siècle), Paris, 1972-1974, p. 279 :

Burchard, évêque de Wurzbourg, et Fulrard, chapelain, furent envoyés auprès du pape Zacharie, pour lui poser la question, au sujet des rois qui, à cette époque en France, n'avaient aucune autorité royale, si cela était bien ou non. Et le pape Zacharie fit savoir à Pépin qu'il valait mieux que fût appelé roi celui qui en avait la puissance, plutôt que celui qui était dénué du pouvoir royal ; pour que l'ordre ne fût pas troublé, il ordonna par autorité apostolique de faire Pépin roi.

Pépin suivant l'usage des Francs fut élu roi, oint par la main de l'archevêque Boniface de sainte mémoire et élevé au trône par les Francs à Soissons. Quant à Childéric, appelé faux roi, il fut tonsuré et envoyé dans un monastère.

Cette cérémonie est complétée en 754 par une seconde, véritablement fondatrice de la dynastie carolingienne. La scène se déroule cette fois-ci au sein de l'abbaye Saint-Denis, autre lieu fort du pouvoir. Le pape en personne, Etienne II (Zacharie étant mort en 752), sacre non seulement Pépin mais aussi ses fils : tous portent désormais le titre de roi et de patrice romain. Plus important : injonction est faite aux grands de ne jamais élire un roi « issu d'autres reins » (nouvelle allusion à l'Ancien Testament, Gn, 35, 11). C'est assurer les premiers Carolingiens contre des manœuvres qui leur ont permis eux-mêmes d'accéder au pouvoir ! Évidemment, Pépin fait en retour la promesse de défendre l'Eglise de Rome, toujours en délicatesse avec le peuple des Lombards.

L'entourage intellectuel se charge ensuite d'enrober de légitimité le changement dynastique à l'instar d'Eginhard (v. 770-840), biographe de Charlemagne, qui, forçant le trait sur l'incompétence des derniers mérovingiens, justifie a posteriori le passage en force de Pépin, père de Charlemagne. La mauvaise réputation des rois fainéants naît à ce moment-là.

Tx.Eginard, Vita Caroli, c. 1-2. Ed. et trad. L. Halphen, Les classiques de l'Histoire de France, Paris, 1947, p. 9-13 :

« 1. La famille des Mérovingiens, dans laquelle les Francs avaient coutume de choisir leurs rois, est réputée avoir régné jusqu'à Childéric, qui, sur l'ordre du pontife romain Etienne, fut déposé, eut les cheveux coupés et fut enfermé dans un monastère. Mais, si elle semble en effet n'avoir fini qu'avec lui, elle avait depuis longtemps déjà perdu toute vigueur et ne se distinguait plus que par ce vain titre de roi. La fortune et la puissance publiques étaient aux mains des chefs de sa maison, qu'on appelât maîtres du palais et à qui appartenait le pouvoir suprême. Le roi n'avait plus, en dehors de son titre, que la satisfaction de siéger sur son trône, avec sa longue chevelure et sa barbe pendante, d'y faire figure de souverain, d'y donner audience aux ambassadeurs des divers pays et de les charger, quand ils s'en retournaient, de transmettre en son nom les réponses qu'on lui avait suggérées ou même dictées. Sauf ce titre royal, devenu inutile, et les précaires moyens d'existence que lui accordait à sa guise le maire du palais, il ne possédait en propre qu'un unique domaine, de très faible rapport, avec une maison et quelques serviteurs, en petit nombre, à sa disposition pour lui fournir le nécessaire. Quand il avait à se déplacer, il montait dans une voiture attelée de bœufs, qu'un bouvier conduisait à la mode rustique : c'est dans cet équipage qu'il avait accoutumé d'aller au palais, de se rendre à l'assemblée publique de son peuple, réunie annuellement pour traiter des affaires du royaume, et de regagner ensuite sa demeure. L'administration et toutes les décisions et mesures à prendre, tant à l'intérieur qu'au dehors, étaient du ressort exclusif du maire du palais.

2. Cette charge, à l'époque où Childéric fut déposé, était remplie par Pépin, père du roi Charles, en vertu d'un droit déjà presque héréditaire. Elle avait été en effet brillamment exercée avant lui par cet autre Charles dont il était le fils et qui se signala en abattant les tyrans, dont le pouvoir cherchait à s'implanter partout en France, et en forçant les Sarrasins par deux grandes victoires - l'une en Aquitaine, à Poitiers, l'autre près de Narbonne - à renoncer à l'occupation de la Gaule et à se replier en Espagne ; et celui-ci l'avait lui-même reçue des mains de son propre père, également nommé Pépin ; car le peuple avait coutume de ne la confier qu'à ceux qui l'emportaient par l'éclat de leur naissance et l'étendue de leurs richesses ».

Pépin, « oint du seigneur » (« christus domini »), devient un nouveau David, cette fois-ci roi et prophète, responsable du peuple chrétien. Se met alors en place une authentique théocratie royale dont les traits se précisent sous le règne de Charlemagne (768-814).

Le parallèle entre David et Charlemagne est récurrent sous la plume des partisans du roi. Il est ministre de Dieu, rex et sacerdos (roi et prêtre), d'après les évêques réunis en concile à Francfort en 794. Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours et conseiller de Charlemagne, insiste en effet sur la figure du guide. Les actes de la chancellerie sont également imprégnés de cette idéologie servant à justifier la politique menée. La façon dont Charlemagne intervient directement en matière de dogme chrétien suffit à démontrer cette fusion des domaines spirituel et temporel.

L'argument retenu par le roi est cependant à double tranchant : à partir du règne de Louis le Pieux (778-840), c'est précisément en insistant sur cette mission chrétienne que l'épiscopat veut rappeler au roi sa responsabilité et les comptes qu'il doit rendre devant l’Église. Comme nous le verrons plus loin, s'ensuit notamment une interminable interprétation de la doctrine gélasienne.

Charlemagne (Carolus magnus, littéralement Charles le Grand) se montre digne de ses prédécesseurs en poursuivant les conquêtes militaires. Durant son long règne (768-814), il soumet tour à tour la Bavière, la Bohème, la Saxe, l'Italie lombarde et s'assure la fidélité des peuples limitrophes. Cette expansion rapide sur une grande partie de l'Occident fait renaître une notion universelle dépassant celle du simple royaume : l'Empire.

L'entourage intellectuel de Charlemagne trouve les arguments nécessaires. Alcuin en particulier, l'un de ses plus proches conseillers, sait justifier la nécessité d'un couronnement impérial. Dans une lettre célèbre adressée à Charles en 799, il lui expose sa vision du monde dans lequel selon lui se distinguent trois personnes : le pape, l'empereur d'Orient et le roi franc. Le procédé lui permet de faire rayonner son favori puisqu'il constate d'abord que le pape Léon III subit à Rome les assauts de l'aristocratie. Il souligne ensuite que l'Empereur d'Orient Constantin VI n'est à Byzance guère mieux loti, puisque sa mère lui a fait crever les yeux pour le renverser...

Dans ce contexte, Alcuin met en valeur la dignité royale qu'exerce Charlemagne et « qui l'emporte sur les deux autres, les éclipse en sagesse et les surpasse ». Le roi franc s'avère donc être le seul capable de présider aux destinées du monde chrétien et d'accéder à l'Empire.

Le couronnement a lieu à la Noël 800, au sein de la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de Léon III. Non sans malentendu sur les formes juridiques de la cérémonie, d'après le biographe de Charlemagne, Eginhard, rapportant les faits une trentaine d'années plus tard. Pour ranimer le couronnement impérial, il fallut recourir au rituel byzantin,le seul connu à cette date (lui-même hérité du rituel suivi par les empereurs romains). Il montre que, finalement, l'acclamation de la foule « fait » l'empereur. A cette phase constitutive succède le couronnement des mains du patriarche, puis la prosternation (ou proskynèse) de ce dernier devant le nouvel empereur. Or Léon III adapta ce rituel oriental à son avantage: au moment où Charlemagne s'agenouilla devant le tombeau de saint Pierre, le pape le couronna et seulement ensuite eut lieu l'acclamation du peuple serré dans la basilique. On ne sait si la prosternation eut lieu. Qu'importe: le pape avait pris l'avantage en constituant l'empereur. D'après Eginhard, Charlemagne sortit furieux de cette cérémonie qui fit date. Si Charlemagne essaya de restaurer l'équilibre des pouvoirs en couronnant lui-même son fils à Aix en 813, par la suite tous les empereurs en devenir durent se rendre à Rome pour être couronnés des mains du pape.

En savoir plus :

On ne peut s'empêcher de faire le lien avec un autre couronnement : celui de Napoléon Ier, attentif aux symboles politiques et prenant soin de se couronner lui-même, ainsi que son épouse. Un dessin du peintre David le rappelle très bien :

Le couronnement impérial signifie plus qu'une simple renovatio imperii. Si le souvenir et le prestige de Rome sont évidemment bien présents, c'est bien un empire avant tout franc et chrétien que l'on entend imposer. La titulature adoptée dans les actes par la chancellerie de Charlemagne suffit à démontrer la combinaison des différentes sources du nouvel Empire : « Sérénissime Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'Empire romain et par la miséricorde de Dieu, roi des Francs et des Lombards ». Royauté traditionnelle, religion chrétienne et Imperium romain sont dès lors associés. Depuis la capitale de l'empire carolingien, Aix-La-Chapelle, Charlemagne perpétue la politique de la nation franque et désormais chrétienne.

La statuette équestre de Charlemagne (ou de Charles le Chauve) illustre bien cette renovatio imperii : il s'agit d'un bronze du Bas-Empire, retravaillé à l'époque carolingienne. Charlemagne (ou son petit-fils) fait alors figure à son tour de nouveau Constantin (Musée du Louvres). Source : wikipédia - domaine public.

Se pose rapidement la question de la pérennité de ces institutions hybrides. Avec la succession de Charlemagne, les premiers problèmes surviennent. Lui-même prévoit en 806 le partage entre ses trois fils de l'Empire, sans évoquer la transmission du titre impérial lui-même. Les institutions carolingiennes sont encore profondément irriguées par une conception traditionnelle du pouvoir basée sur le partage. L'unité et l'universalité de l'Empire ne résistent pas à la patrimonialité franque.

Si la survie d'un seul fils légitime, Louis, héritier de l'Empire en 814, permet d'éluder un temps cette question, les difficultés ne tardent pas à ressurgir.

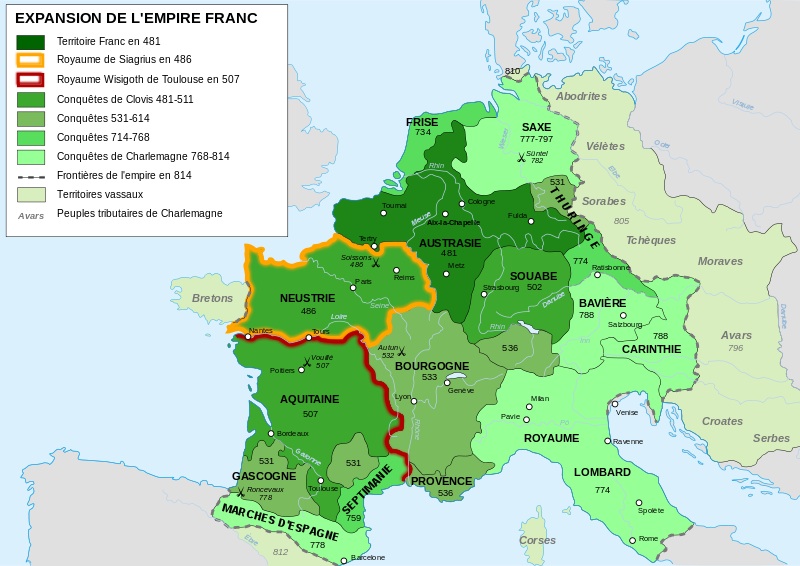

Epansion de l'Empire Franc. Source : Own Work - Licence art libre.

Dès le règne de Pépin le Bref, le palais connaît une nouvelle organisation visant d'une part à pallier les problèmes de l'époque précédente, d'autre part à adapter sa structure aux dimensions d'un royaume (puis d'un Empire) en pleine expansion.

Ce palais, sans renoncer à l'itinérance imposé par les conquêtes constantes, se fixe à Aix-la-Chapelle. Cette cité, placée au cœur de l'Austrasie où les Francs ont leurs racines, va devenir sous Charlemagne la capitale de l'Empire, et faire ainsi face à Rome et Byzance.

Au sein du palais carolingien, les officiers de l'époque mérovingienne sont maintenus : sénéchal, maréchal et comte du palais existent toujours, avec des attributions plus précises. Une fonction a, dans la transition, disparu : celle de maire du palais, jugée menaçante pour l'autorité royale. C'est en effet la charge par laquelle les Pépinides sont parvenus à prendre le pouvoir...

Le cœur du palais est constitué par la chapelle palatine, dirigée par un personnage-clé, l'archichapelain. Dans l'édification d'un régime théocratique, on peut comprendre la part prise au gouvernement par les clercs de la chapelle. Cette dernière sert d'ailleurs de vivier à la chancellerie dont l'activité progresse considérablement (en témoigne le nombre de diplômes et de capitulaires expédiés, surtout au début de l'époque carolingienne) sous la direction d'un autre personnage important dans l'entourage royal, l'archichancelier.

Mais le palais est également le lieu où se croisent les intellectuels au service du royaume. L'école palatine, développée par Charlemagne, joue un grand rôle.

Au niveau local, au sein du pagus, est à la fois maintenue et développée la fonction comtale, qui est un honor (une charge). Les compétences du comte, sont assez larges, comme à l'époque précédente : judiciaires, fiscales, militaires. Le comte agit par délégation et ses compétences sont le reflet de la potestas royale. Dès lors, toutes les constructions théoriques visant à renforcer cette dernière profitent également au comte. On voit en lui un minister rei publicae, à l'image du roi.

D'où l'intérêt de bien choisir le personnel comtal : ces hommes, provenant de l'élite aristocratique ont souvent fréquenté le palais en tant que nutriti par exemple (ceux entretenus à Aix et « nourris » par l'enseignement des lettrés palatins).

D'où la nécessité également de s'assurer de leur loyauté à l'égard d'un pouvoir central parfois lointain. Le cœur de l'Empire pose moins de problèmes ; mais les régions récemment conquises ou frontalières sont placées sous le contrôle de princes (ducs, marquis) intermédiaires entre le roi et les comtes. Reposant en théorie sur la notion de délégation, cette hiérarchie reste néanmoins dangereuse. On exige alors des différents titulaires d'honores, reçus à titre de bénéfice (beneficium), de s'engager dans une relation de vassalité, plus exigeante qu'une simple fidélité jurée.

Mais encore une fois, le pouvoir royal, doit, dans la mise en place d'une hiérarchie laïque idéale, composer avec les réseaux aristocratiques locaux. Sa puissance sur l'ensemble du royaume puis de l'Empire, n'est pas telle qu'il puisse toujours imposer ses favoris.

Pour renforcer le système, est activée une autre institution caractéristique de l'époque carolingienne : les missi dominici (littéralement « les envoyés du maître »). Imaginé par les Mérovingiens, on doit toutefois à Charlemagne d'avoir développé ce procédé qui consiste à envoyer, quatre fois par an deux personnes (un laïc et un ecclésiastique) en tournée d'inspection au sein d'un ressort déterminé regroupant plusieurs comtés, le missaticum.

Assurant la liaison entre le palais et le reste du royaume, les missi ont pour rôle de transmettre la législation royale et de vérifier son application. Dans le même esprit, ils inspectent la gestion comtale et recueillent les plaintes déposées contre les comtes. Leur compétence est également judiciaire, puisque leur passage est l'occasion de vider des contentieux que l'autorité comtale ne parvenait pas à éliminer.

Ce dispositif, en théorie facteur de cohésion, suppose pour être efficace une capacité d'action libérée de toute pression. S'il est bien utilisé par Charlemagne lui-même, très vite la compétence et l'utilité même des missi se trouvent bridées par les forces de résistance exercées sur place. Il n'est en outre pas rare que les missi soient recrutés dans leur propre missaticum, phénomène qui évidemment condamne le procédé...

La hiérarchie ecclésiastique fait l'objet de la même attention. En 789, l'admonitio generalis (« exhortation générale », sorte de grand document programmatique) de Charlemagne, pour ne citer que ce texte-là, révèle de quelle manière l’Église est associée à la politique carolingienne et ce que l'on attend de ses cadres.

Le rôle et l'autorité du métropolitain à la tête de la province ecclésiastique, sont affirmés ; début IXème siècle, il est désormais appelé archevêque. Des efforts sont également entrepris pour multiplier au sein du diocèse les relais, depuis l'évêque jusqu'au prêtre rural. Ce dernier fait dans la législation l'objet d'une grande attention car finalement ce clerc est au plus près de la population et son implication s'avère cruciale.

L'évêque quant à lui joue un rôle capital dans la logique carolingienne. Sa fonction d'encadrement religieux dépasse la simple mission pastorale pour constituer un véritable moyen de gouvernement. Le choix des évêques est aussi stratégique que celui des comtes : proches du roi, en général passés par la cour d'Aix, il s'agit de fidèles capables de relayer au sein des diocèses la politique royale. Ce sont des hommes de confiance auxquels est confiée l'administration d'un patrimoine foncier considérable. Leur puissance s'apprécie aussi au réseau de parents et de fidèles qu'ils sont capables de mobiliser autour d'eux.

Dans la logique théocratique, une collaboration est souhaitée par le pouvoir carolingien entre le comte et l'évêque dont les rôles sont théoriquement complémentaires. Collaboration qui sur le terrain devient concurrence, tant les prérogatives de l'un et de l'autre s'entremêlent, sur fonds de rivalités locales et familiales. C'est notamment le cas en matière judiciaire : le tribunal épiscopal peut connaître d'affaires relevant tout autant du mallus comtal. Mais l'évêque peut aussi mobiliser l'ost (l'armée, tout comme les abbés d'ailleurs) ou bien encore lever un impôt au nom du roi.

En savoir plus : Sur le rôle central de l'évêque

Consulter :

- Imbert J., Les temps carolingiens (741-891), L'Eglise : les institutions, Paris, 1994.

- Jégou L., L'évêque, juge de paix. L'autorité épiscopale et le règlement des conflits (VIIIème-XIème siècle), Turnhout, 2011.

Depuis le VIIème siècle, l'aristocratie a construit des réseaux de fidélité complexes, que les premiers Carolingiens vont s'efforcer de maîtriser ; malgré leurs victoires, ils n'ont pas éliminé tout risque de complots et il devient pour eux nécessaire de « lisser » ces rapports à leur profit. Remise au goût du jour, la vassalité, pensée de façon pyramidale, devait le permettre.

Son principe existe déjà à l'époque mérovingienne, lointain héritier du compagnonnage germanique (le comitatus). Les Carolingiens vont en préciser les contours pour en faire un instrument politique efficace. La vassalité doit agir comme une courroie de transmission reliant le roi au dernier de ses hommes ; chaque vassal direct du roi est ainsi tenu de s'assurer de la fidélité au roi de ses propres vassaux.

La vassalité repose sur une commendatio revivifiée à partir du VIIIème siècle, comme en témoigne celle de Tassilon, duc de Bavière, envers Pépin le Bref en 757. Cet exemple est célèbre, tout comme la trahison de ce vassal, nous montrant la fragilité du système...

Le rituel de commendatio traduit parfaitement le rapport que le roi entend instaurer : en présence de témoins, le vassal agenouillé devant son seigneur lui donne ses mains. Il prête ensuite serment de fidélité qui, prononcé sur des Evangiles ou sur des reliques, engage également le vassal envers Dieu. La relation ainsi établie suppose des obligations mutuelles : le vassal doit un dévouement complet à son seigneur qui en contrepartie doit le protéger. Ce dernier lui concède aussi, le temps de son engagement et à titre personnel, un bénéfice (beneficium) au titre des services rendus.

Les rois carolingiens ont ainsi voulu constituer autour d'eux un réseau de vassi dominici (les vassaux du maître) ou vassi regales (vassaux royaux) composant une élite militaire au service du pouvoir royal : comtes, ducs, évêques et abbés se trouvent engagés dans ce type de relations constituant le soubassement de la politique carolingienne. A condition toutefois de contrôler efficacement tous ces vassaux...

Un autre moyen est employé. Un serment de fidélité général, dépassant le modèle mérovingien du leudesamium, va être exigé cette fois-ci de tous les hommes libres. Charlemagne, envoie ainsi à partir de 789 ses hommes recueillir de tous les sujets ce serment. Serment qui d'ailleurs devient plus précis en 802, alors que l'Empire vient d'être restauré : « Moi, ... je serai fidèle au seigneur Charles, très pieux empereur, dans un esprit pur, sans fraude ni mal engin, pour son royaume et pour son droit, tout comme par droit doit être un homme à l'égard de son seigneur » (Y. Sassier, F. Saint-Bonnet op. cit., p. 87). Le serment de fidélité témoigne du rapport qu'on entend imposer : une soumission de tous à un seul seigneur, Charlemagne. Mais dépassant les formes précédentes, émerge également une notion de fidélité publique puisque l'on s'engage non plus seulement envers un maître mais envers un royaume.

Efficaces sous un régime autoritaire et en pleine expansion, ces moyens de gouvernement supposent un formidable élan que les successeurs de Charlemagne peinent à entretenir. Les dissensions qui naissent dès sa mort montrent les failles de la politique carolingienne.

Le règne de Louis le Pieux, successeur de Charlemagne, est émaillé de crises remettant en cause l'autorité impériale bâtie sur le charisme d'un homme. Elles montrent aussi toute la superficialité de la notion d'Empire, qui, dépourvu de commandement, fera place à une myriade d'entités politiques coexistant dans un nouvel équilibre.

Charlemagne laisse finalement un seul fils pour lui succéder, Louis le Pieux, roi d'Aquitaine de 781 à 814. Sacré et couronné à Reims en 816, son règne jusqu'en 840 révèle les failles du système impérial. Un contexte de défiance aidant, on assiste à une profonde remise en question de la définition du pouvoir.

Poursuivant l'œuvre de réforme engagée par Charlemagne qu'ils ont servi, les intellectuels palatins entourant Louis le Pieux précisent la mission impériale en insistant davantage sur les devoirs et la responsabilité du monarque. Les moyens juridiques ayant permis à l'empereur de s'élever servent également à justifier les limites de son pouvoir.

La cour carolingienne, imprégnée de culture antique et chrétienne, sait en effet rappeler au monarque qu'il est avant tout un serviteur, le dépositaire d'un pouvoir qui ne lui appartient pas. On voit ici la distance prise avec les conceptions foncièrement germaniques.

Puisant au droit public romain, on précise ainsi à l'empereur qu'il est le défenseur et l'administrateur de la res publica, la « chose publique » telle que les jurisconsultes antiques la définissaient : c'est-à-dire une entité abstraite dépassant sujets et surtout gouvernants, dominant les volontés individuelles au nom de l'intérêt général. Durant le IXème siècle, les actes royaux (capitulaires et diplômes) et la doctrine (nourrie de références littéraires anciennes) y font référence à l'envi, surtout pour dénoncer les désordres occasionnés par une mauvaise gestion de cette res publica.

Les réformateurs rappellent également que l'empereur, puisqu'il veille aux destinées du peuple chrétien, doit faire preuve d'un dévouement complet. Les notions de ministerium (le service) et de minister (serviteur), tirées des sources chrétiennes, gagnent peu à peu le champ politique pour décrire un pan de la fonction royale. Ces termes permettent certes de valoriser la fonction royale, mais aussi d'insister sur les lourdes responsabilités que le prince doit endosser en s'abandonnant au service des fidèles.

Ce vocabulaire prend une épaisseur toute particulière sous le règne agité de Louis le Pieux. Ce dernier doit en effet affronter une partie de l'épiscopat et de l'aristocratie lui reprochant l'orientation de sa politique.

On lui pardonne mal la remise en cause de l'ordinatio imperii de 817 à la naissance de son dernier fils Charles (le futur Charles le Chauve) qu'il eut avec sa seconde épouse, tout comme le sort réservé à son neveu Bernard d'Italie (pour s'être rebellé contre lui, il lui fait crever les yeux, châtiment qui finalement entraîna sa mort). Ces épisodes offrent l'occasion de rappeler à l'empereur ses responsabilités attachées à une fonction qui le dépasse.

En savoir plus : Ordinatio imperii

Par cet acte de 817 communément appelé l'ordinatio imperii, Louis le Pieux comte réaliser l'idéal d'Empire voulu par les clercs du palais à la mort de Charlemagne. Il s'agit d'unir dans la foi chrétienne tous les sujets. Dans la lignée d'une série de réformes initiée en 816, Louis prend position pour l'unité, renonçant ainsi à la tradition germanique à laquelle son père était resté fidèle ; Charlemagne n'avait pas même songé à la transmission du titre impérial. Calcul politique, conviction personnelle ? Les raisons sont multiples pour expliquer la décision de Louis de 817 : son fils aîné Lothaire est couronné empereur à ses côtés et lui succèdera à sa mort dans tout l'Empire. Ses frères se consoleront avec des titres de roi. L'esprit de concorde qui doit régner entre eux fera théoriquement le reste pour que soit respectée cette décision...

Cette réforme d'inspiration chrétienne pose problème. Elle vole en éclat quand Louis le Pieux remet en cause l'ordinatio même,à la naissance de Charles que sa seconde épouse, Judith, met au monde en 823. Il est alors prévu que ce fils hérite d'une partie de l'Empire. Cette disposition suscite la colère des autres héritiers de Louis et sape l'idéologie impériale.

Produite pour rassembler, l'ordinatio imperii a finalement profondément divisé.

A nouveau la lettre de Gélase sert opportunément de fondement. Louis le Pieux y fait lui-même allusion dans une admonitio generalis de 823-824, dans le but de rappeler les liens étroits unissant le roi et l’Église, le premier mettant toute sa potestas au service de l'auctoritas des évêques. Utilisée en ce sens, la lettre de Gélase n'entend pas limiter le pouvoir royal.

Les évêques réunis en concile à Paris en juin 829, inquiets de la remise en cause de l'ordinatio imperii, ont une lecture tout autre de ce document. Outre l'allusion à la supériorité de l'« auctoritas des pontifes » sur le pouvoir séculier, le concile insiste sur la notion de responsabilité qu'évoquerait la doctrine gélasienne : les évêques ont à répondre devant Dieu des agissements du roi. C'est, in fine, reconnaître aux évêques le pouvoir d'apprécier le gouvernement royal et la possibilité de juger les princes. Par cette interprétation, l'on entend créer une nouvelle distance entre Dieu et le monarque en remettant en cause la figure du roi prophète : bien que sacré, le roi carolingien n'est légitime qu'à la condition qu'il conforme sa politique à la loi divine.

Louis le Pieux accepte cette interprétation, se présentant contrit et vaincu par son fils Lothaire devant les évêques réunis à Soissons en 833 : on lui reproche de n'avoir pas respecté ses engagements pris en 817, d'avoir brisé la paix et semé le trouble dans l'Empire. Louis est déposé, soumis à la pénitence et, comme le rappellent les actes du concile de Soissons, « privé de la puissance terrestre conformément à la décision divine et à l'auctoritas ecclésiastique ».

Si l'année suivante Louis parvient à reprendre le pouvoir, l'inviolabilité à laquelle prétendaient les premiers Carolingiens en vertu du sacre est déjà sévèrement remise en cause. Les ambitions de la renovatio imperii cèdent finalement assez rapidement face à la réalité politique.

Les conditions d'exercice du pouvoir ont changé depuis les premiers temps carolingiens. Deux évènements durant le règne de Charles le Chauve suffisent à démontrer la pression exercée sur la royauté.

Une assemblée de grands laïcs et ecclésiastiques tout d'abord se tient à Coulaines en 843 (à proximité du Mans), pour discuter l'application du traité de Verdun de la même année et plaçant le jeune Charles le Chauve à la tête de la Francie occidentale (de 843 à 877). Son sang toutefois ne suffit pas à le légitimer et l'assemblée en question pose les conditions de la reconnaissance de Charles. La royauté est donc désormais assortie de conditions et d'obligations réciproques, dans le cadre de la commendatio. Tout titulaire d'un honor doit s'acquitter de la mission qui lui est confiée. Mais en retour, le roi doit lui aussi s'engager à ne priver personne de son honor sans raison légitime. Ce qui auparavant apparaissait comme un pouvoir de révocation discrétionnaire dans l'exercice de la mission royale, au service de l'intérêt général, est désormais considéré comme un affront. Indigne, le roi ne peut être soutenu plus longtemps.

Le principe dynastique ne suffit donc plus. Le contexte impose désormais de recueillir le conseil des grands du royaume, suffisamment influents désormais pour s'opposer aux projets royaux. Les notions de consilium et d'auxilium, caractéristiques du gouvernement par conseil, font précisément leur apparition durant le difficile règne de Charles le Chauve. Les occasions sont fréquentes pour rappeler les engagements pris à Coulaines.

Cette royauté conditionnelle inverse t-elle totalement le rapport de force ? A-t-on perdu le contrôle des charges passées entre les mains de l'aristocratie ?

Il faut rappeler un autre texte majeur, un capitulaire de Charles le Chauve donné à Quierzy-sur-Oise en 877. Même si progressivement une hérédité des honores de fait tend à s'installer, par cet acte le roi entend rappeler ses prérogatives : s'il ne peut retirer arbitrairement un honor, au risque de se discréditer, un descendant doit obtenir l'autorisation du roi pour relever cette charge.

En savoir plus : Le capitulaire de Quierzy

Le capitulaire de Quierzy est produit à l'occasion du départ de Charles le Chauve en Italie pour une campagne militaire. Il organise la régence du royaume qu'exercera son fils Louis le Bègue pendant son absence. Il aborde la question de la transmission des honores et des bénéfices données en vassalité : si lors de son absence le titulaire d'un honor ou un vassal meurt, son fils gérera la charge ou le bénéfice . Mais il s'agit d'une mesure d'urgence : à son retour, exerçant son autorité royale, il décidera à qui confier finalement l'honor. La stabilité acquise à Coulaines trouvait ici une limite institutionnelle qu'on entend rappeler, en dépit des pressions.

Voici le texte du chapitre 9 évoquant ce point (traduction J.-P. Brunterc'h, Archives de la France Vème-XIème siècle, Paris, 1994, p. 302) :

« En cas de mort d'un comte dont le fils se trouve avec nous, que notre fils avec nos autres fidèles nomme parmi les familiers et les proches du défunt quelqu'un qui administre le comté avec les ministériaux de ce comté et l'évêque, jusqu'au moment où la nouvelle nous sera annoncée. S'il a un fils en bas âge, que ce dernier administre le comté avec les ministériaux et l'évêque, dans le diocèse de qui le comté est situé. S'il n'a pas de fils, que notre fils avec nos autres fidèles nomme celui qui administrera le comté avec les ministériaux et l'évêque, jusqu'au moment où sur ce point il sera fait selon notre ordre. Et que nul ne s'irrite si nous donnons le comté à la personne qui nous plaira, autre que celle qui l'a administré jusqu'alors. Des mesures semblables doivent être prises envers nos vassaux. Et nous voulons et ordonnons expressément que les évêques aussi bien que les abbés et les comtes et nos autres fidèles également prennent soin de faire bénéficier leurs hommes de semblables mesures conservatoires ; et à l'égard des évêchés comme des abbayes, que l'évêque voisin et le comte qui les administreront veillent à ce que personne ne détourne les biens et les ressources de l’Église et à ce que nul n'empêche l'accomplissement des bonnes œuvres qui leur incombent. Si quelqu'un a cette audace, qu'il répare ce méfait conformément aux lois humaines et qu'ensuite, conformément aux lois ecclésiastiques, il donne satisfaction à l'église qu'il a lésée et qu'il subisse de notre part un châtiment suivant la nature de la faute et selon notre bon plaisir ».

Après s'être engagé à préserver l'unité de l'Empire, nous avons vu que Louis le Pieux remet en cause ses projets à la naissance de Charles, né de sa seconde femme.

L'empire est vite démembré. La guerre que se livrent les fils de Louis le Pieux (Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique) pour lui succéder trouve une issue temporaire dans le fameux traité de Verdun de 843 qui divise l'empire paternel en trois parties à peu près égales en terme de territoires et de ressources.

Le partgage de l'Empire selon le traité de Verdun de 843. Source : Own Work - Licence de documentation libre GNU.

Les divisions sont telles que l'Empire s'évanouit progressivement : même si l'aîné Lothaire hérite du titre impérial, les trois frères mènent une politique totalement indépendante au sein de royaumes distincts (qu'on appelle communément les Francies occidentale, médiane et orientale) qui eux-mêmes vont se fractionner, sous les coups de boutoir des conflits internes et des invasions scandinaves. Charles le Chauve et Charles III le Simple ont beau tenter de faire survivre épisodiquement le titre (respectivement de 875 à 877 et de 884 à 887), leurs efforts ne dissimulent pas la faillite du système.

Ces royaumes en formation connaissent eux-mêmes des divisions internes. Elles sont la conséquence de l'indépendance croissante de certains vassaux royaux et détenteurs d'honores dont la fidélité tend à s'émousser, sûrs de leurs capacités et de leur influence. Au tournant du Xème siècle, le pouvoir royal voit ainsi lui échapper son contrôle sur les comtés les plus éloignés et sur les grands commandements militaires formés notamment sous le règne de Charles le Chauve pour faire face aux invasions normandes. Le fléchissement de l'autorité centrale incite comtes, ducs et marquis à exercer pour leur propre intérêt les importantes prérogatives publiques reçues auparavant en délégation.

S'érigent alors ce qu'il est d'usage aujourd'hui d'appeler des principautés territoriales. Ayant suffisamment de force et de soutien pour résister au pouvoir carolingien, les hommes détenant ces territoires s'y comportent comme de véritables princes. Le phénomène est plus ou moins rapide selon les régions. L'éloignement, mais aussi les particularismes locaux prompts à faire ressurgir l'esprit de rébellion, ont pu accélérer le phénomène.

Avant la fin du IXème siècle, ces nouveaux territoires sont formés (eux-mêmes n'étant pas à l'abri de divisions, fréquentes à partir du Xème siècle). On peut citer comme exemple l'Aquitaine, entre les mains de la famille des Guillelmides, la Bourgogne, soumise aux Bosonides ou bien encore la Normandie acquise par traité en 911. Se met en place un nouvel équilibre politique reposant sur un fractionnement de l'autorité centrale et réduisant comme peau de chagrin le territoire sur lequel le roi parvient à exercer un pouvoir direct.

Source : France blank.svg - Licence de documentation libre GNU.

En Francie occidentale, monte pour la première fois sur le trône en 888 un non-Carolingien : Eudes, membre de la puissante aristocratie neustrienne et qui s'est auparavant illustré en défendant Paris des attaques normandes.

Cet événement est symptomatique des défaillances structurelles que le pouvoir royal n'a su résoudre à temps : alors que le roi carolingien a la charge de son peuple et a pour mission de le protéger, les invasions des années 870-880 montrent rapidement son incapacité à exercer efficacement la défense du territoire.

La royauté est en effet éclipsée par les succès militaires de quelques grands palliant ses faiblesses. Eudes, issu de la famille des Robertiens (nom rappelé en souvenir de Robert le Fort, son père), bien implantée dans l'Ouest, en fait partie.

Avec lui, vacille le principe dynastique établi au VIIIème siècle et à son détriment ressurgit l'élection. Voyant en lui un prince apte à diriger le royaume, l'aristocratie de Francie occidentale décide de lui confier le pouvoir royal en écartant l'héritier dynastique, Charles le Simple.

Avec la résurgence du principe électif commence une alternance entre Robertiens et Carolingiens qui durera un siècle. Il est nécessaire d'en rappeler les principales étapes, qui ont conduit à l'émergence d'une nouvelle dynastie, les Capétiens.

Si Charles le Simple, au terme d'un accord, succède finalement à Eudes lorsqu'il meurt en 898, le retour des Carolingiens est de courte durée : dès 922, l'influence des grands permet d'imposer Robert Ier, le frère d'Eudes. Raoul de Bourgogne, le gendre de Robert lui succède ensuite en 936. Mais le propre fils de Robert, Hugues le Grand, marquis de Neustrie, va permettre le retour du carolingien Louis IV régnant de 936 à 954. Ce calcul politique devait permettre à Hugues le Grand, devenant au passage dux Francorum (duc des Francs, en somme une sorte de doublure royale) de placer la royauté sous son contrôle tout en sauvant les apparences. Les liens unissant les derniers Carolingiens au roi de Germanie Otton Ier (couronné empereur en 962) et au pape limitent pour l'instant son audace. Mais fin Xe siècle, quand disparaît Louis V sans descendance, la pression aristocratique est trop forte pour permettre aux collatéraux carolingiens de lui succéder : le fils de Hugues le Grand, Hugues Capet, duc des Francs, est élu roi en juin 987 à Senlis par une assemblée d'aristocrates et sacré quelques jours plus tard à Noyon.

Dans ce climat d'intense compétition politique, on ne sait pas encore qu'il s'agit d'un véritable évènement majeur...

Partager : facebook twitter google + linkedin