Il ne suffit pas qu’un sujet de droit invoque l’existence d’un droit subjectif pour qu’il soit considéré comme titulaire de ce droit. Il faut encore qu’il soit en mesure de prouver l’existence de son droit.

On dit en latin « Idem est non esse et non probari » : « Ne pas pouvoir prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit ».

En réalité, l’absence de preuve ne remet pas en cause l’existence du droit, mais empêche seulement son exercice dans les rapports que son titulaire entretient avec autrui.

L'adage signifie simplement qu'en matière juridique la simple affirmation est inopérante, et que le titulaire d'un droit est en danger de ne pouvoir l'exercer s'il est hors d'état de le prouver.

D’où l’importance capitale des questions de preuve. L'issue de la plupart des actions en justice dépend de problèmes de preuve : même s'il est bien fondé dans son action, celui qui n’arrive pas à prouver l’existence de son droit perdra le procès.

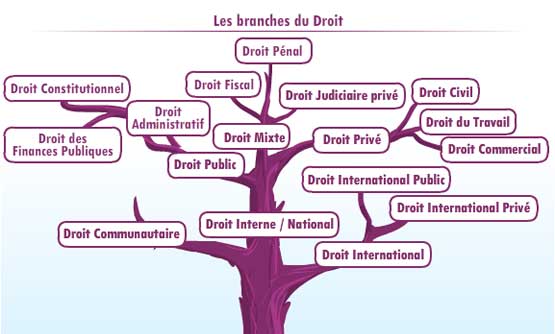

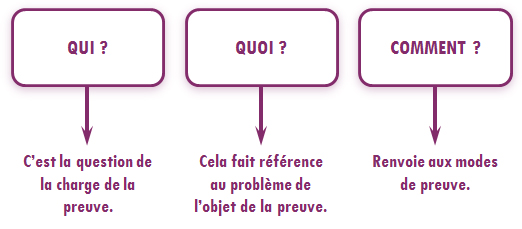

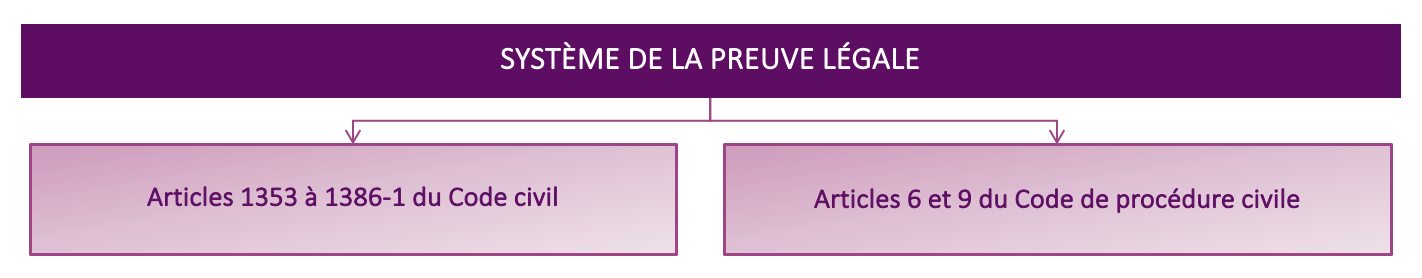

Le droit civil français est dominé par le système de preuve légale : c’est la loi (principalement les articles 1353 à 1386-1 nouv. du Code civil et les articles 6 et 9 du Code de procédure civile) qui prévoit les règles d’administration de la preuve, et répond aux questions principales : qui doit prouver quoi et comment ?

En savoir plus

Le rapport des juristes à la preuve n'a pas toujours été aussi étroit. Ainsi, les romains avaient-ils tendance à considérer que la preuve tenait à la rhétorique (art de convaincre) et pas au droit. Aussi, pendant des siècles la preuve fut-elle globalement libre. A partir de l'Empire (27 av. J.-C. / 476 ap. J.-C.), la matière s'est étoffée, mais dès le début du Moyen Age (période d'obscurantisme juridique), on va retourner aux preuves primitives, de type surnaturel : ordalie, duel judiciaire, usage démesuré du serment.

A partir du XIIème siècle, on rétablit peu à peu le système de preuves légales, en instituant une hiérarchie précise des preuves, à laquelle on joint des raisonnements arithmétiques (deux preuves simples équivalent à une preuve pleine). La Révolution française va abolir en matière pénale le système de preuve légale, qui restera en vigueur en droit civil.

Section 1. L'objet de la preuve

Nous allons voir d’abord les principes généraux (I), avant d’étudier plus précisément les critères permettant de connaitre l'objet de la preuve (II), et le mécanisme spécifique des présomptions (III).

§1. Principes généraux

A. Délimitation de l'objet de la preuve

1. Principe

Il faut d’abord préciser que, en principe, seule l’existence du droit subjectif doit être prouvée. Les règles de droit objectif qui s'appliquent à ce droit n’ont pas à être prouvées.

2. Exceptions

Il existe toutefois deux types de règles de droit dont on est censé faire la preuve :

- S’ils sont contestés, la coutume et les usages doivent être établis dans leur existence et dans leur contenu par celui qui s’en prévaut.

Cela se justifie parce que le juge n’a pas toujours les moyens de rechercher lui-même ces règles, qui ne font pas l’objet d’une publication officielle et unifiée.

Cette preuve pourra se faire par tous moyens, et notamment grâce à la consultation de recueils, d’avis d’experts ou de parères (d’attestations écrites délivrées par des commerçants notables ou des organismes comme les Chambres de commerce). - De même, il appartient aux parties qui invoquent l’application d’une loi étrangère d’en prouver, sinon l’existence, au moins le contenu. Les mêmes raisons s’imposent ici que pour la coutume : la loi étrangère ne peut pas bénéficier de la même présomption de connaissance par le juge que la loi française. Ici encore, la preuve peut être faite par tous moyens. Le plus souvent, ce sera un document écrit émanant d’un juriste spécialisé, ou d’une autorité officielle étrangère.

Il demeure assez exceptionnel qu’une partie ait à rapporter la preuve de la règle de droit objectif, tandis qu’elle a pratiquement toujours à faire la preuve de son droit subjectif.

B. Décomposition du travail probatoire

Deux règles permettent de connaître la façon dont se décompose le travail probatoire :

-

Tx.Article 6 du Code de procédure civile : « A l’appui de leur prétention, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »

Df.La prétention, c’est ce que veut obtenir le plaideur.Ex.Ex : Il réclame des dommages et intérêts, ou l'annulation d’un contrat.

Df.Alléguer, c'est faire valoir en justice un fait qui justifie le succès d'une prétention.Ex.Ex : Le demandeur allègue que le défendeur l'a renversé avec sa voiture, ou qu'il l'a induit en erreur pour le convaincre de conclure un contrat désavantageux. -

Tx.Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur prétention. »

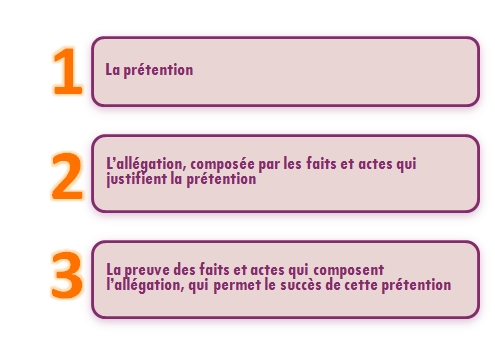

Le travail d’administration de la preuve peut donc se décomposer comme ceci :

La partie qui a une prétention doit d'abord alléguer les faits ou actes qui justifient cette prétention. Ensuite, il doit prouver ces faits ou actes.

En principe, tous les éléments qui constituent l’allégation doivent être prouvés.

- L'existence de l’accident ;

- Le fait que B est bien l’auteur de l’accident ;

- La réalité du dommage subi par A ;

- Le fait que l’accident est à l’origine du dommage...

Dans un procès, il est donc fréquent que de nombreux éléments aient à être prouvés. Encore est-il possible de subdiviser les éléments précités : ainsi, pour prouver que B est l’auteur de l’accident, il faudrait d'abord démontrer que la voiture lui appartenait, que c’est bien cette voiture qui est à l’origine de l’accident, que c’est B qui la conduisait ... et ainsi de suite.

Pour éviter que les plaideurs aient à prouver à l’infini tous les faits qui ont créé la situation décrite dans l’allégation, certains critères délimitent l’objet de la preuve.

§2. Les critères de délimitation de l'objet de la preuve

Ne sont en réalité objet de preuve que les faits pertinents, contestés et contestables.

A. Le fait à prouver doit être pertinent

Le fait désigné comme objet de la preuve doit être un fait pertinent, c’est-à-dire un fait dont il est utile qu’il soit prouvé, parce qu’il a une influence sur la décision judiciaire à venir.

En d'autres termes, si ce fait est démontré il en découlera l’application d’une règle de droit qui entraînera le succès de la prétention de la partie en question.

Si l'homme se défend simplement en démontrant qu'il est déjà marié avec une autre femme C, le fait qu'il aura prouvé ne sera pas pertinent, car il ne permet pas à lui seul de démontrer qu'il n'a pas eu de relations sexuelles avec la femme B, et qu'il ne peut donc être le père de l'enfant.

En revanche, la stérilité du défendeur, ou son absence à l'étranger pendant toute l'année précédent la naissance de l'enfant seront des faits pertinents, dont la preuve aura normalement pour effet de faire obstacle à l’action en recherche de paternité.

- il est invraisemblable ;

- l’autre partie a déjà prouvé le contraire.

B. Le fait à prouver doit être contesté et contestable

1. En principe, on ne doit prouver que ce qui est contesté par l’autre partie

Les juges considèrent généralement que ce qui n’est pas contesté est « constant », c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin d’être prouvé.

2. Il ne suffit pas que le fait soit contesté, il faut encore qu’il soit contestable

Il arrive que la loi interdise de contester certains faits.

- Avant 1972, il était interdit pour un tiers de contester la paternité d’un homme marié à l’égard des enfants de son épouse. Seul le mari lui-même pouvait, dans des conditions strictes, rapporter cette preuve.

- Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose qu'il a vendue, et il n'est pas admis à démontrer le contraire.

Les faits non contestables (qui font l'objet de "présomptions irréfragables", comme on le verra plus tard) ne sont toutefois pas très nombreux.

§3. Les présomptions qui déplacent l'objet de la preuve

Il peut arriver qu'un plaideur obtienne gain de cause alors même qu'il n’a pas établi directement les faits qui constituent l’objet de la preuve. Il peut en effet bénéficier de ce que l’on appelle une présomption.

Les présomptions sont des moyens utilisés pour faciliter l’administration de la preuve : lorsque les faits qui constituent l’objet de la preuve sont trop difficiles à prouver, on admet que la partie se contente de démontrer l’existence de faits connexes, plus faciles à démontrer, et qui rendent vraisemblable l’existence du fait qui devrait normalement être prouvé.

L'ancien article 1349 du Code civil (aujourd'hui abrogé) donnait une définition assez claire de la présomption : « Les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».

Il y a ainsi, en quelque sorte, déplacement de l’objet de la preuve.

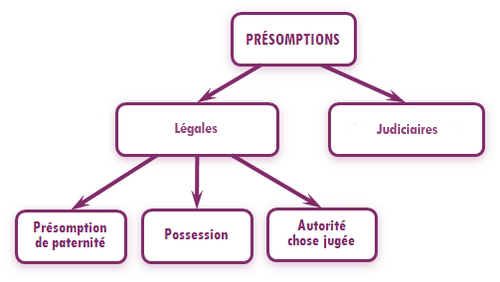

Il existe deux sortes de présomptions déplaçant l’objet de la preuve :

- les présomptions légales,

- les présomptions du fait de l'homme.

A. Les présomptions légales

Comme leur nom l’indique, les présomptions légales sont celles qui sont expressément prévues par la loi. Trois exemples permettent de comprendre le mécanisme :

1. Exemples

- La présomption de paternité.

L'article 312 du Code civil décide que l'enfant d'une femme marié est présumé avoir pour père le mari. Il en résulte que le mari n’a pas besoin de prouver qu'il est véritablement le géniteur de l'enfant : il lui suffit de démontrer qu’il était marié avec la mère de l’enfant au jour où celui-ci est né ou a été conçu.

C'est bien le mécanisme de la présomption qui est mis en œuvre ici : de faits connus et facilement démontrables (le mariage et la naissance), on déduit un fait inconnu et difficilement prouvable (la filiation).

Justification : La présomption de paternité est une règle très ancienne, qui date d’une époque où il était techniquement impossible d’être certain de la paternité d’un individu. Pour remédier à cette difficulté, on a estimé que la preuve du mariage suffisait, car elle rendait très vraisemblable la paternité du mari. En effet, le mariage fait naitre une obligation de cohabitation et une obligation de fidélité, qui laissent supposer que le mari est effectivement le père de l’enfant dont l'épouse a accouché pendant le mariage.

- La possession.

- L'autorité de la chose jugée.

La plupart des présomptions se fondent sur l’idée selon laquelle « le plus souvent, il en est ainsi » (on parle du plerumque fit , ou principe de vraisemblance) : en effet le plus souvent, le mari est effectivement père, le possesseur est réellement propriétaire, la chose jugée est bien jugée...

2. Force de la présomption

Toutes les présomptions n'ont pas la même autorité : Selon l'article 1354 nouv. du Code civil il existe trois type de présomptions :

- Certaines présomptions sont irréfragables, c’est-à-dire incontestables.

Ex.C'est le cas de l’autorité de la chose jugée : nul n’est admis à prouver, en allant devant un autre juge pour faire trancher une nouvelle fois le litige, que le premier juge s’est trompé.

Jusqu’en 1972, la présomption de paternité de l’article 312 du C. civ. était irréfragable (sauf à l’égard du mari lui-même). Personne ne pouvait démontrer que le mari n'était pas le père de l'enfant.

- Certaines présomptions sont dites mixtes car il est possible de les combattre, mais uniquement par les moyens prévus par la loi ou sur un point particulier.

- Mais la plupart des présomptions sont des présomptions simples, que l'on peut contester en justice.

Dans ce cas, la partie adverse (celle qui ne bénéficie pas de la présomption) peut démontrer que le lien généralement admis entre le fait prouvé et le fait présumé ne se retrouve pas en l’espèce.

Ex.Depuis 1972, il est possible de prouver que l’homme, bien que marié avec la mère de l’enfant, n’en est pas véritablement le père. La présomption, autrefois irréfragable, est devenue simple.

On peut toujours démontrer que tel individu, bien que possesseur d’un bien, n’en est pas le véritable propriétaire.

B. Les présomptions judiciaires

En dehors du cas des présomptions légales, les juges admettent fréquemment que l’objet de la preuve soit déplacé, et que la preuve de l’allégation ne soit rapportée que de façon indirecte.

On les appelait des présomptions "du fait de l'homme". Depuis la réforme du 10 février 2016 on les appelle des présomptions judiciaires.

On reste dans la mécanique de la présomption puisqu'on déduit d’un fait connu (l'état de la carrosserie, les traces de pneus) un fait inconnu (la vitesse du véhicule).

Le mécanisme de la présomption présente donc un avantage majeur : il rend plus facile l’administration de la preuve. Mais il a aussi un inconvénient : en admettant une preuve indirecte, on distend le rapport entre le fait prouvé et la vérité. On est donc moins sûr de la vérité.

Pour limiter les dangers d’un tel mécanisme, deux précautions :

- L’article 1382 nouv. du Code civil précise que ces présomptions « sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes ». L’article précise en outre qu’il existe des cas dans lesquels le juge ne peut admettre les présomptions - nous y reviendrons.

- Ces présomptions judiciaires sont presque toujours des présomptions simples, et il est donc possible de rapporter la preuve contraire.

Une fois que l'on a déterminé l'objet de la preuve, il faut s'interroger sur le point de savoir qui doit prouver le point pertinent et contesté. C'est la question de la charge de la preuve.