Définition des droits moraux

Important :

Issu de l'approche personnaliste du droit d'auteur, les droits moraux de l'auteur sur son œuvre sont de nature extrapatrimoniale et lui permettent de conserver son lien de création.

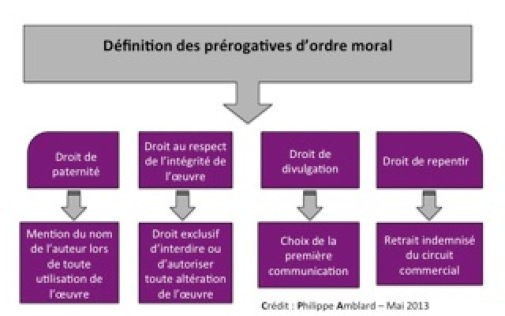

Les articles L121-1 à L121-4 du CPI reconnaissent 4 prérogatives d'ordre moral schématisées ci-dessous :

Les deux droits majeurs sont le droit au nom et à la qualité d'auteur et le droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre.

1. Le droit au nom et à la qualité de l'auteur

Le juriste, créateur de contenu, est en droit de voir mentionner son nom, ainsi que ses titres universitaires, grades ou distinctions sur l'œuvre. Son nom doit également être toujours mentionné à l'occasion de tous les usages du contenu.

De plus, le code reconnaît également un droit au respect de la qualité d'auteur ce qui implique pour l'auteur la possibilité de revendiquer le fait d'avoir créé l'œuvre ou d'avoir participé à sa création, même si son nom n'est pas mentionné comme dans le cas des œuvres collectives, fréquent dans le contexte professionnel.

Remarque :

Autrement dit, dans le cas d'une œuvre collective, bien que les droits d'auteurs appartiennent à l'employeur, à l'initiative du projet de contenu, les juristes salariés ne seront souvent pas mentionnés (à la discrétion du coordinateur), mais pourront tout de même revendiquer leur participation à la création du contenu, par exemple dans leur CV respectif.

2. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre

Objet de saisie fréquente des tribunaux, l'atteinte au respect et à l'intégrité de l'œuvre est poursuivie seulement si elle réunit deux conditions cumulatives.

L'atteinte doit être objective, c'est-à-dire que le contenu protégé doit avoir été matériellement altéré ou modifié sans le consentement de son auteur.

Rappel :

Rappelons que l'œuvre étant indépendante de son support, même s'il est de nature digitale, cette atteinte objective ne peut concerner que le contenu même et non pas par exemple le format du fichier ou le logiciel de lecture du fichier.

De plus, l'atteinte doit être également subjective, c'est-à-dire non respectueuse de l'esprit de l'œuvre.

Remarque :

En d'autres termes, comme le fait justement remarquer André Bertrand, « Une modification matérielle de l'œuvre qui n'en altère pas l'esprit, dès lors qu'elle est conforme à sa destination, n'est pas suffisante pour constituer une atteinte à l'intégrité de l'œuvre »

(BERTRAND, 2010, p. 232). Cette remarque s'impose d'autant plus que les professionnels du droit sont, avant tout, auteurs de littérature grise dont la destination professionnelle incitera les juges à être plus cléments. Sur ce point, Michel Vivant, dans son article « Pour une épure de la propriété intellectuelle »

exprime l'avis de n'appliquer le droit à l'intégrité « qu'aux seules œuvres littéraires et artistiques qui constituent un enrichissement véritable pour la collectivité, c'est-à-dire aux seules œuvres dans lesquelles l'auteur est réellement présent »

(In Mélanges en l'honneur d'André Françon, Paris : Dalloz, 1995, p. 426).

Les deux autres droits moraux sont mineurs.

3. Le droit de divulgation

Reconnu par l'article L121-2 du CPI, le droit de divulgation consiste pour l'auteur dans le choix ou non de porter son œuvre à la connaissance du public.

: Jurisprudence

Plus que le moment de la diffusion auprès du public, ce droit de divulgation permet également à l'auteur de déterminer le procédé de divulgation et de fixer les conditions de celle-ci (en ce sens, Civ. 1ère, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-67515[1]).

Ceci dit, dans un contexte professionnelle, si la création du contenu est l'objet d'une commande ou d'une demande d'un client, l'abus du droit de divulgation peut être plaidé avec succès si le preuve est apportée d'un mépris des engagements contractuels reposant sur une intention de nuire ou une légèreté blâmable.

Remarque :

En pratique, l'exercice du droit de divulgation en contexte professionnel trouve tout son sens dans la liberté qu'il octroie à l'auteur pour rendre ou diffuser un contenu dont la qualité le satisfait, en le préservant de l'obligation de rendre une version inachevée à ses yeux. Mais dans la limite du raisonnable en considération de ses obligations contractuelles.

4. Le droit de repentir

Quant au droit de repentir, son exercice suppose de l'auteur une indemnisation préalable du cessionnaire, en cas d'un éventuel transfert des droits patrimoniaux. De plus, l'article L121-4 du CPI accorde un droit de préférence au cessionnaire initial, si l'auteur revient sur sa décision de retrait de l'œuvre.

: Jurisprudence

En pratique, l'exercice de ce droit pouvant être poursuivi pour abus, s'il est détourné de sa finalité (ex : pour remettre en cause une rémunération jugée insuffisante après coup), il est rare qu'il soit invoqué en particulier dans un contexte professionnel et/ou une situation de salariat (en ce sens, Civ. 1ère, 14 mai 1991, pourvoi n° 89-21701[2]).