Les personnes qui contribuent au fonctionnement du service public de la Justice sont classées en deux catégories : d'une part les magistrats (section 1), d'autre part les auxiliaires de justice (section 2).

Les réformes récentes, visant notamment à renforcer la qualité, l'indépendance et l'impartialité de la Justice, ont impacté ces professions à divers titres, qu'il s'agisse de leur statut, de leur organisation ou de leur déontologie.

Actualité : La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 fixe la trajectoire pluriannuelle du budget de la justice d'ici 2027. Celui-ci, d'un montant de 9,6 milliards d'euros en 2023, sera porté à 10,8 Md € d'ici 4 ans, soit une hausse de 21 % en 5 ans. Ces crédits supplémentaires doivent permettre de revaloriser les salaires et de renforcer les effectifs avec le recrutement annoncé de 10 000 fonctionnaires d'ici à 2027, dont 1 500 dans la magistrature et 1 800 pour les greffes ainsi que d'une équipe autour des magistrats.

Section 1. Les magistrats

- Une loi organique du 25 juin 2001 sur la carrière et la mobilité des magistrats instituant des incitations à la mobilité et limitant notamment la durée d'exercice territorial de certaines fonctions.

- L'ordonnance du 5 mars 2007, faisant suite à la réflexion menée après l'affaire dite d'Outreau apportant des modifications aux conditions de formation, de recrutement et de discipline des magistrats.

- L'incidence de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, et de la loi organique du 22 juillet 2010, réformant le Conseil supérieur de la magistrature (voir Leçon 2).

- Les modifications apportées par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et recrutement des magistrats ainsi qu'au CSM.

- La loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, en lien avec la réforme de l'organisation judiciaire au 1er janvier 2020.

- La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.

Nous envisagerons la carrière et le statut des magistrats, avant de consacrer des développements particuliers aux magistrats du Parquet.

§ 1. La carrière des magistrats

Seront développées les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des magistrats.

A. Recrutement

Jusqu'au 1er octobre 2024 l'accès à la magistrature pouvait résulter soit d'un passage par l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) en qualité d'auditeur de justice, intégré après concours ou sur titres, soit d'une intégration directe.

La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a modifié l'ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature afin d'en améliorer l'attractivité et d'en faciliter l'ouverture en direction, notamment, des professionnels du droit.

- Le recrutement sur titres, les voies d'intégration directe dans le corps judiciaire aux deux premiers grades et les concours complémentaires ont été supprimés.

- Un concours professionnel, destiné aux professionnels, notamment aux avocats, a été créé.

- Un concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice au profit des élèves des classes « Prépas Talents » va être expérimenté jusqu'à fin 2026 afin d'ouvrir la magistrature à des profils différents.

Dans une décision du 16 nov. 2023 le Conseil constitutionnel (CC, 16 nov. 2023, n° 2023-856 DC) a formulé des réserves d'interprétation s'agissant de l'instauration du concours professionnel (L. n° 2023-1058, 20 nov. 2023, art. 1er) et du concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice instauré à titre expérimental (L. n° 2023-1058, 20 nov. 2023, art. 13).

Voir Procédures 2024 Fasc. 1 alerte 2 : Les lois « Justice » sont publiées.

1. Recrutement des auditeurs de justice

|

Conditions d'accès (art. 16 ord. 22 déc. 1958)

|

|---|

Il faut :

|

Elle concernait :

- le recrutement : création de classes préparatoires, modification des épreuves du concours et de la composition du jury ;

- la formation : évolution de son organisation, de sa durée et restructuration de l'encadrement pédagogique au sein de l'Ecole.

Le recrutement direct sur titres en qualité d'auditeurs, visé par l'art 18-1 de l'ordonnance de 1958, a été supprimé.

Trois concours « classiques » permettaient le recrutement d'auditeurs, auxquels s'ajoutaient parfois des concours complémentaires, destinés à pallier l'insuffisance du nombre de magistrats. L'un concernait le recrutement de magistrats du second grade, l'autre de magistrats du premier grade.

Le 3ème concours a été rénové et un concours destiné aux professionnels visant une reconversion a été créé.

|

Recrutement sur concours

|

Trois concours permettent le recrutement d'auditeurs de justice (art. 17 s. de l'ord. du 22 déc 1958). Pour y accéder il faut être âgé de moins de 50 ans et 5 mois au 1er janvier de l'année du concours.

|

La formation : elle est de 31 mois à 36 mois, alternant périodes d'études et stages. La durée totale de la phase de spécialisation est de 8 mois.

Elle a été réorganisée pour évoluer d'une logique verticale d'apprentissage des techniques des métiers (instance, instruction, jap, etc.) à une logique transversale d'acquisition des compétences fondamentales communes à toutes les fonctions de magistrats (éthique et déontologie, culture institutionnelle, entretien judiciaire et communication, prise de décision...). La réforme de 2009 a aussi porté sur les conditions d'évaluation en distinguant évaluation des progrès, de l'aptitude et du classement de l'auditeur.

Recrutement de stagiaires :

Un autre concours, ouvert aux professionnels, permet le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire.

- Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade est ouvert, aux termes de l'art. 23 de l'ord. du 22 déc. 1958 :

- 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

- 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;

- 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;

- 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité ;

- 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur.

- Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade est ouvert (art. 24 ord. 22 déc. 1958):

- 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins 15 ans d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

- 2° Aux magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;

- 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;

- 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;

- 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur.

2. Intégration directe à titre provisoire

Comme déjà indiqué, l'intégration directe immédiate à titre définitif, qui était prévue par l'ex-art 40 de l'ord. de 1958 et concernait des personnes ayant occupé, pendant une certaine durée, des fonctions judiciaires, juridiques, administratives ou universitaires a été supprimée.Demeurent des possibilités d'intégration provisoire, à temps plein ou partiel. Etendues et assouplies par la L. org. n° 2016-1090 du 8 août 2016, elles peuvent être suivies d'une intégration à titre définitif.

- Intégration provisoire à temps plein :

- Détachement judiciaire (art. 41s de l'ord. 1958) : vise des professeurs, maîtres de conférences, fonctionnaires issus de l'ENA, de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière, de militaires et fonctionnaires des assemblées parlementaires. Ils sont nommés sur avis conforme de la commission d'avancement et soumis à un stage préalable de 6 mois. La durée d'exercice des fonctions est limitée à 5 ans renouvelables une fois.

-

Recrutement de magistrats en service extraordinaire :

- Conseillers et avocats généraux en SE à la Cour de cassation (art. 40-1 s., ord. du 22 déc. 1958). La durée de leurs fonctions a été portée à 10 ans non renouvelables (la L. org du 24/2/98 avait déjà porté cette durée de 5 à 8 ans). Il leur faut justifier de 20 ans de pratique professionnelle (25 auparavant). L'exercice simultané des fonctions antérieures est interdit.

- Magistrats des cours d'appel et des tribunaux en SE. Cette nouvelle voie a été créée par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 (art. 40-8s ord. n° 58-1270 du 22 décembre 1958) – V. aussi D. 2024-637 du 28 juin 2024 et circulaire JUSB2419635C du 30 juillet 2024).

- Intégration provisoire à temps partiel :

Les magistrats concernés ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés : ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

-

Magistrats exerçant à titre temporaire (art. 41-10 et s., ord. 22 déc. 1958 et D. 2024-637 du 28 juin 2024) : est possible la nomination en 1ère instance de magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de JCP, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales. Ces personnes peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité des Tribunaux judiciaires. Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Rq.NB : Dans sa décision du 16 nov. 2023 a formulé des réserves d'interprétation sur les fonctions pouvant être exercées par les magistrats à titre temporaire (L. n° 2023-1058, 20 nov. 2023, art. 8), à l'occasion de la modification de l'art. 41 10 al. 2 de l'ord. du 22 décembre 1958 par la loi org. du 20 nov. 2023, qui a ajouté à leurs attributions la présidence des audiences de règlement amiable.

Pour prétendre à cette voie d'intégration, il faut être âgé de moins de 75 ans, justifier de l'exercice pendant 5 ans d'une profession libérale juridique ou judiciaire. Ces magistrats sont nommés pour une durée de 5 ans renouvelable deux fois. La fonction n'est pas incompatible avec la poursuite de l'activité antérieure mais ils ne peuvent exercer de fonctions judiciaires dans le ressort du Tribunal judiciaire où ils ont leur domicile professionnel, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés (art. 41-14, ord. 22 déc. 1958).

-

Magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non : la loi organique du 8 août 2016 leur avait donné un statut et leur champ d'intervention avait été élargi par celle du 22 décembre 2021 (art. 41-25 s. ord. 22 déc. 1958). Nommés pour une durée 5 ans renouvelable une fois, ils peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Par ailleurs, ils peuvent également, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, étant précisé que l'exercice de telles activités est incompatible avec les activités juridictionnelles précitées. (art. 41-32, ord. 22 déc. 1948).

Dans tous les cas, ils ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 75 ans.

En savoir plus

L'intégration à titre temporaire concernait aussi les ex-juges de proximité. A l'occasion de la suppression des juridictions de proximité, le 1er juillet 2017, la loi organique du 8 août 2016 avait prévu que les juges de proximité dont le mandat était en cours puissent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrats exerçant à titre temporaire dans le TGI dans le ressort dans lequel était située la juridiction de proximité au sein de laquelle ils avaient été nommés.

Voir aussi le site du Ministère de la Justice (rubrique Métiers et concours).

B. Nomination

La nomination des magistrats résulte d'un décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.

Pour les auditeurs, le jury assortit la déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions qu'ils peuvent exercer pour leur premier poste. Ensuite, l'auditeur formule un choix et le Ministre saisit pour avis la formation compétente du CSM. Il s'agit d'une procédure d'avis conforme pour les magistrats du siège et d'avis simple pour le Parquet. La prise de fonctions est précédée d'une prestation de serment devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation. Il est ensuite procédé à l'installation des nouveaux magistrats en juridiction au cours d'une audience solennelle.

Un nouveau projet a été déposé le 9 mai 2018. La réforme est toujours d'actualité...

C. Avancement

L'avancement est fonction de grades et d'échelons, correspondant à différentes fonctions.

Un tableau d'avancement est dressé chaque année par une commission d'avancement commune aux magistrats du siège et du parquet. Elle se compose du doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation (président), du plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour (vice-président), de l'Inspecteur général des services judiciaires et de 16 magistrats (art. 35, ord. 22 déc. 1958). Le tableau d'avancement est communiqué à la formation compétente du CSM.

La nomination à des fonctions et promotions de grades se fait par décret du Président de la République sur consultation du CSM et proposition du Ministre de la Justice : le CSM fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour de Cassation, pour celles des Premiers Présidents de Cours d'appel et présidents de tribunaux judiciaires. La nomination des autres magistrats du siège est soumise à son avis conforme et celle des magistrats du Parquet à un avis simple.

Actualité

La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 contenait des dispositions destinées à moderniser la carrière des magistrats en instaurant de nouvelles conditions d’évaluation d’avancement, de représentation et de dialogue social. Un troisième grade -contingenté- a été institué, de même qu'une priorité d'affectation pour les magistrats ayant occupé des postes souffrant d’un problème d’attractivité. D’autres dispositions ont renforcé la protection fonctionnelle et l’égalité professionnelle entre femmes et hommes dans les procédures de nomination, spécialement dans l’accès aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

§ 2. Le statut des magistrats

La spécificité de la fonction des magistrats justifie qu'ils soient assujettis à de nombreuses obligations et qu'un manquement puisse donner lieu à des poursuites disciplinaires.

A. Devoirs

- la Recommandation CM/Rec (2010)12, du Comité des ministres aux Etats membres sur les juges, dont l’objectif est de « délivrer des décisions de qualité dans un délai raisonnable et sur la base d'une considération équitable des éléments ».

- la « Magna Carta des juges » (principes fondamentaux), adoptée par le Conseil consultatif des juges européens.

Les magistrats sont tout d'abord astreints à des obligations liées à la qualité de fonctionnaire mais nous avons vu que leur indépendance est protégée.

En application de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, l'article 10 de l'ordonnance de 1958, qui interdit aux magistrats de manifester toute hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République ainsi que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonction, mentionnera à compter du 31 déc. 2024 que « l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice ». Le Conseil constitutionnel a jugé que « ces dispositions, qui se bornent à rappeler certains des devoirs qui s'imposent à tout magistrat, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle (CC, 16 nov. 2023, n° 2023-856 DC).

Un décret du 26 déc. 2003 avait suscité néanmoins des interrogations en instituant un système de primes pour les magistrats (rejet du recours en annulation : CE, 4/2/05, D. 05 2717, note critique H. Pauliat).

Sur la protection fonctionnelle due par l'Etat aux magistrats (art. 11, ord. 22 déc. 1958) : CE, 28 mai 03, D. 04 245 note Petit, JCP G 04 II 10056, note Brun ; B. Matthieu, « Tiers impartial – L'engagement politique est-il compatible avec la fonction de magistrat », JCP G 2015 Fasc. 39 n° 1005.

Ils doivent faire preuve de dignité et de loyauté en toutes circonstances, éviter les manifestations et démonstrations de nature politique, les fréquentations douteuses. Ils font l'objet d'incompatibilités professionnelles et politiques.

Il ne peuvent exercer aucune autre activité, à l'exception d'activités accessoires d'enseignement et de travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. Les fonctions d'arbitre leur sont interdites.

Ils ne peuvent exercer de mandat politique national ou européen et ne peuvent avoir de mandat local sur leur circonscription d'activité. Ces incompatibilités sont maintenues durant 5 ans après la cessation des fonctions sauf en cas de demande de détachement ou de mise en disponibilité.

Dans leur activité, ils doivent faire preuve d'impartialité. A cet égard existent diverses interdictions de juger : ils ne peuvent juger les personnes avec lesquelles ils possèdent des liens de parenté, ni siéger lorsqu'ils ont des liens avec l'une des parties ou son représentant.... Sur le plan procédural, le constat d'une telle incompatibilité se traduira par une décision d'abstention ou, s'ils n'en prennent pas l'initiative, une demande de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime (v. art. L. 111-6 du COJ et art. 339 à 350 du CPC) .

Ils doivent enfin respecter le secret des délibérations.

En savoir plus

- La Commission d'éthique de la magistrature avait dégagé sept principes qu’elle souhaitait voir figurer dans le serment prêté par les magistrats : impartialité, devoir de réserve, loyauté, intégrité, dignité, diligence et secret professionnel.

- Le 10 juin 2010, le CSM avait rendu public le « Recueil des obligations déontologiques des magistrats » que le Parlement lui avait demandé de rédiger (L. org. n° 2007-287 du 5 mars 2007) - Charvet, « Les magistrats français et la déontologie : une problématique à clarifier », D. 2008 1634). Y étaient identifiées sept valeurs essentielles, sur lesquelles doit reposer l'action de la justice : l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la légalité, l'attention à autrui, la discrétion et la réserve.

Comme prévu par l'art. 10 de la L. org. n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ce recueil a été remplacé par une Charte de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, élaborée par le CSM et remise au Président de la République en novembre 2025.

- La loi organique du 8 août 2016 a introduit dans l'ord. du 22 déc. 1958 un article 10-2 créant un collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire.

- Signature à la Cour de cassation le 26 juin 2019 de la Charte portant création du Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrat-avocat. Celui-ci a remis trois rapports le 20 juin 2022 (Dalloz Actualités 29 juin 2022 - JCP G 2022 979, Regard critique : J. Danet).

Certaines intéressent la prévention des conflits d'intérêts (art. 7-1 à 7-3, ord. 22 déc. 1958). Le conflit est défini comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.. Les magistrats ont l'obligation de veiller à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts. Pour ce faire ils seront astreints, lors de leur prise de fonctions, et ultérieurement si nécessaire, à remettre une déclaration d'intérêts, laquelle sera suivie d'entretiens déontologiques. Ils seront également tenus de faire des déclarations de situation patrimoniale.

B. Gardey de Soos, « La déclaration d'intérêts des magistrats judiciaires, un nouvel outil qui doit faire ses preuves », JCP G 2017 Fasc. 49 n° 1298.

La loi a aussi introduit dans l'ord. de 1958 un article 10-1 garantissant aux magistrats l'exercice du droit syndical.

NB : Les dispositifs de protection existants dans la fonction publique en matière de prévention de la santé et de la qualité de vie au travail, de prévention des risques psycho-sociaux, de lutte contre les harcèlements sexuel, moral et les agissements sexistes ainsi que le dispositif relatif aux lanceurs d'alerte sont rendus applicables aux magistrats par la L. org. 2023-1058 du 20 nov. 2023.

La loi du 8 août 2016 a par ailleurs créé une Inspection générale de la Justice, avec un statut d'appartenance au corps judiciaire, dont l'extension de compétences à la Cour de cassation par le décret n° 2016-1675 du 5 déc. 2016 avait suscité une vive réaction de la part de celle-ci (T.-S. Renoux, JCP G 2016, Fasc. 51 n° 1379 - V. aussi L. Cadiet, « Inspecter la justice : vous avez dit gouvernement des juges ? », Proc. 2017 Fasc.4, repère 4), avant que les dispositions en cause (art. 2) ne soient annulées par le Conseil d'Etat (CE, 23 mars 2018, JCP G 2018 Fasc. 14 n° 398 note H. Paulliat, D. 2018 675 - L. Cadiet, « De l'ambiguïté considérée comme un art. : retour sur l'inspection générale de la justice », Proc. 2018 Fasc. 5 repère 5).

V. aussi : D. Allonsius et L. Bettanti, « L'inspection générale de la Justice - Nouvelles missions, nouvelle organisation interne modernisée », JCP G 2020 Fasc. 3 n° 46 - C. Straudo et J.-M. Etcheverry, « L'inspection générale de la justice, une inspection singulière », JCP 2022 Fasc. 25 n° 795.

L. org. n° du 8 août 2016 et circ. 27 oct. 2016 (L. Cadiet, Proc. 2016 Fasc. 10 repère 9).

Plusieurs décrets d'application sont intervenus pour mettre en œuvre les dispositions de cette loi :

- Décret n° 2016-1905 du 27 déc. 2016.

- Décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 (recrutement et formation des magistrats de l'ordre judiciaire, École nationale de la magistrature).

- Décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 (collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, statut et formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire. Augmentation de la rémunération des juges de proximité et du volume de leur participation au service de la justice).

B. Régime disciplinaire

Il a été modifié par diverses lois organiques (L. org 25 juin 2001, 5 mars 2007, 8 août 2016, 23 novembre 2023). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a par ailleurs fait évoluer la composition des formations disciplinaires du CSM, mais n'a pas changé leurs prérogatives.

La faute disciplinaire, définie par l'art. 43 al. 1 de l'ordonnance du 22 déc. 1958, été précisée par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 comme « tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état ». Cette loi par ailleurs alourdi certaines sanctions disciplinaires.

Les fautes peuvent même être recherchées dans la vie privée mais n'intègrent pas l'erreur dans la décision. En revanche, constitue un manquement aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive (art. 43 al. 2 ord. 22 déc. 1958).

La procédure disciplinaire est une procédure contradictoire menée devant deux formations différentes du CSM (voir leçon 2) :

- La formation compétente pour les magistrats du siège dispose d'un pouvoir juridictionnel réel et rend des décisions motivées s'imposant pour exécution au Ministre de la Justice. Mais un pourvoi est possible devant le Conseil d'Etat.

- La formation compétente à l'égard des magistrats du Parquet dispose seulement d'un pouvoir d'instruction débouchant sur un avis. Si le Ministre veut sanctionner alors que l'avis ne retient pas de faute, il doit saisir une commission spéciale, présidée par le Premier président de la Cour de Cassation, dont la décision s'impose à lui. Sinon, il ne peut prononcer de sanction plus grave que celle proposée sans requérir de nouvel avis. S'agissant d'un acte administratif, un recours pour excès de pouvoir est ouvert devant le Conseil d'Etat.

Le CSM avait remis le 24 septembre 2021 au Président de la République un avis portant sur la responsabilité et la protection des magistrats formulant 30 propositions autour de 4 objectifs : placer la déontologie au cœur de la fonction de magistrat, favoriser la détection des manquements disciplinaires, améliorer le déroulement des poursuites disciplinaires et l'échelle des sanctions et renforcer la protection personnelle et fonctionnelle des magistrats (Entretien avec C. Arens et F. Molins, La sanctuarisation de l'acte juridictionnel est un des grands marqueurs de l'état de droit JCP 2021 Fasc. 42 n° 1084 ).

Il est par ailleurs possible d'engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (art. L. 141-1 et L. 141-2 du COJ).

En revanche les justiciables ne peuvent agir en responsabilité contre les juges à raison de leur faute personnelle. Ils peuvent uniquement exercer une action contre l'Etat, à charge pour celui-ci d'engager éventuellement une action récursoire contre les magistrats ensuite (art. L. 141-1 et L. 141-2 du COJ).

En savoir plus

- La faute lourde s'analyse comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service à remplir la mission dont il est investi (Ass. Plén., 23 fév. 2001, Affaire Grégory, D. 01 1752 et Fasc. 30 actualité, JCP G 01 II 1058 : cet arrêt a marqué une évolution vers une conception extensive de la faute lourde). L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. Civ. 1ère civ., 4 nov. 2010, Proc. 2011 Fasc. 2 n° obs. R. Perrot). La procédure ne concerne par ailleurs que les seuls usagers victimes d’un préjudice direct ou par ricochet (Cass. Civ. 1ère, 12 oct. 2011, D. 2011 3040, note S. Petit).

- En matière administrative, le Conseil d'Etat considère depuis 2002 que la méconnaissance du délai raisonnable s'analyse en un fonctionnement défectueux du service public de la Justice (CE ass., 28/6/02, Magiera, JCP G 03 II 10151, D. 03 23 : cet arrêt a abandonné l'exigence, auparavant exclusive, de faute lourde en matière de responsabilité des juridictions administratives ; V. aussi, CE, 18 juin 2008, Gestas, JCP G 08 II 10141 - En tirant les conséquences, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a donné compétence directe au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative).

- La procédure a été jugée conforme à la Convention EDH (Rev. Proc. 2001 chr. 8). La Cour EDH exige désormais qu'avant sa saisine éventuelle soit exercé un recours interne préalable en responsabilité de l'Etat, conformément à l'art. 13 de la CESDH. Cour EDH, 30 oct. 2014, Palmero c/ France, Proc. 2014 Fasc. 12 n° 321, note N. Fricero : une procédure d'indemnisation fondée sur l'article L. 141-1 du Code de procédure civile qui dure six ans, cinq mois et trois jours pour trois degrés de juridictions, dont trois ans et cinq mois au niveau de la seule Cour d'appel, puis un an et neuf mois au niveau de la Cour de cassation, méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention EDH en raison de sa durée excessive.

En savoir plus

Les dysfonctionnements de la justice constatés à l'occasion de "l'affaire Gregory" avaient donné lieu, en 2006, à un rapport d'enquête parlementaire et à un rapport de l'Inspection générale des services judiciaires, puis au dépôt devant l'Assemblée nationale de trois projets de loi :

- équilibre de la procédure pénale

- formation et responsabilité des magistrats

- possibilité pour toute personne s'estimant lésée par un dysfonctionnement de la justice de saisir le médiateur de la République.

La procédure a abouti à une loi organique du 5 mars 2007 sur la formation et la responsabilité des magistrats. La formation des magistrats a été renforcée : une formation probatoire a été instituée en cas d’intégration directe et pour les magistrats exerçant à titre temporaire. Les quotas de ces recrutements ont par ailleurs été augmentés. La loi de 2007 a cependant été amputée par le Conseil Constitutionnel de ses dispositions sur la faute disciplinaire des magistrats et la possibilité pour les justiciables de saisir le médiateur de la République (CC, 1er mars 2007, JCP G 07 II 10044, note Schoettl). En tirant les conséquences, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué la possibilité pour les particuliers de saisir directement le Conseil Supérieur de la Magistrature, possibilité devenue opérationnelle en janvier 2011 (Loi org. du 22 juillet 2010 - Voir leçon 2 section 1 §1B2a).

§ 3. Les magistrats du Parquet

A. L'organisation du Ministère Public

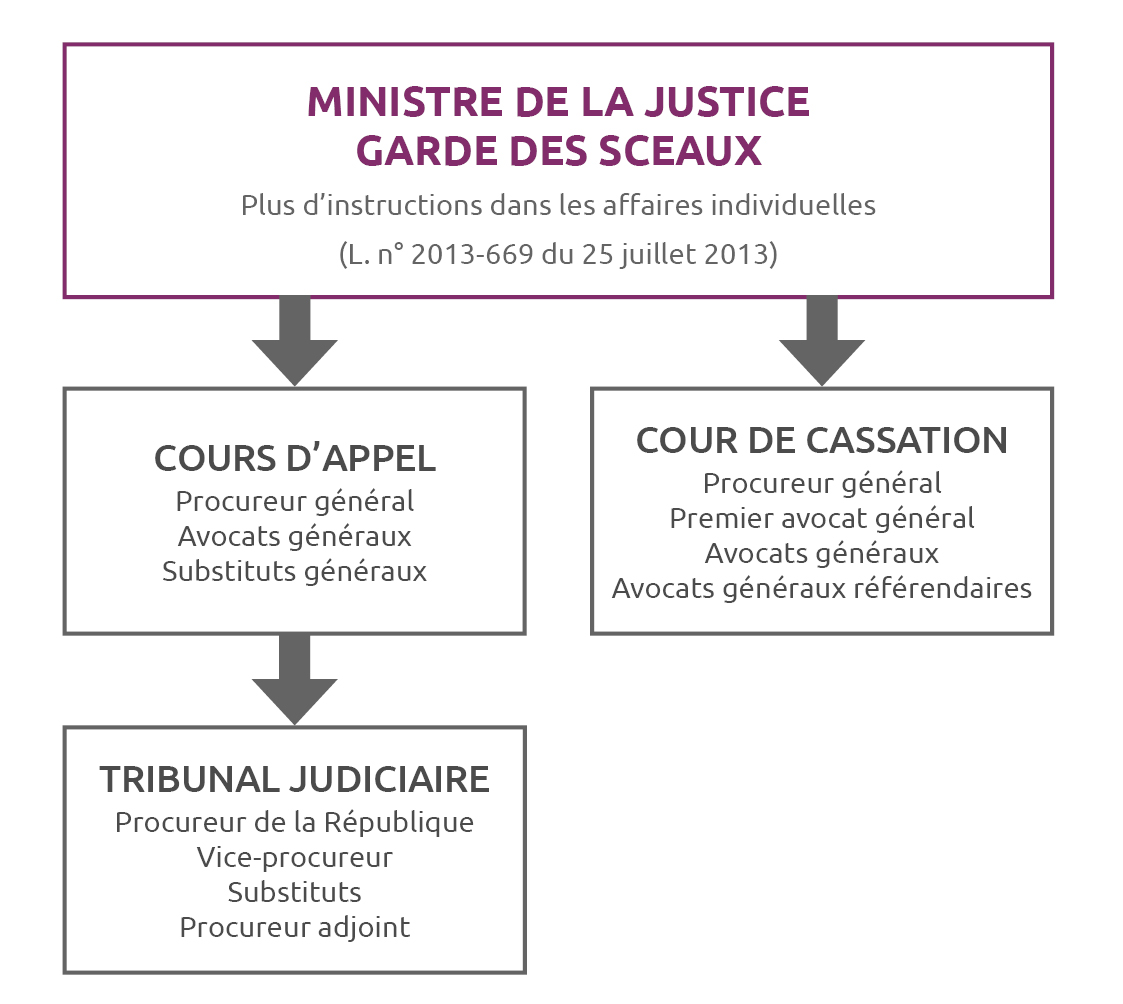

C'est par ailleurs un corps hiérarchisé, soumis au principe de subordination. Toutefois, il a toujours été admis que « si la plume est serve, la parole est libre ». Cela signifie que si le représentant du Parquet est tenu dans ses réquisitions écrites de respecter les instructions données par sa hiérarchie, il n'y est pas assujetti lorsqu'il prend la parole. Ce faisant, il a les moyens de manifester son désaccord éventuel... Par ailleurs, la possibilité pour le Garde des Sceaux d'adresser aux magistrats du parquet des instructions dans les affaires individuelles a été supprimée en 2013 (L. n° 2013-669 du 25 juillet 2013). Ne subsiste plus à son niveau que la diffusion d'instructions générales relatives à la politique pénale.

-

Au premier degré, le Ministère public est présent devant toutes les juridictions répressives, où il a la qualité de partie principale. En matière civile, il est représenté en première instance devant le tribunal judiciaire par le Procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts.

Bien que rattaché au seul tribunal judiciaire, il peut intervenir devant toutes les autres juridictions situées sur le ressort territorial de cette juridiction. - Devant les Cours d'appel, les membres du Parquet sont le Procureur général, des avocats généraux et des substituts généraux. Le Procureur général est le supérieur de tous les procureurs de son ressort et dépend lui-même directement du Ministre de la Justice.

- Le Parquet de la Cour de cassation se compose du Procureur Général, assisté d'un Secrétaire général, de six Premiers avocats généraux, 36 avocats généraux et 13 avocats généraux référendaires. Il est placé sous l'autorité du Ministre, n'a pas d'autorité sur les autres parquets, et n'a pas les mêmes fonctions (F. Molins, « Quel avenir pour le parquet général de la Cour de cassation ? », JCP 2023 Fasc. 24, Doctr. 751).

Parquet national antiterroriste : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé le parquet national anti-terroriste (PNAT), dirigé par le Procureur de la République anti-terroriste et également placé près le Tribunal judiciaire de Paris. La multiplication de dossiers particulièrement techniques traités par le parquet de Paris ces dernières années a justifié la création d'une structure spécialisée indépendante. Ce parquet à compétence nationale traite désormais des infractions terroristes et des crimes contre l'humanité. Il peut requérir de tout procureur de la République la réalisation d'actes d'enquête dans le cadre de la menace terroriste. Il dispose également d'un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme au sein des parquets de première instance. Il a également repris les attributions et les dossiers de la section antiterroriste du parquet de Paris et du Pôle crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Deux décrets du 24 juin 2019 sont venus préciser l'organisation et le fonctionnement du PNAT.

La loi n° 2020-1672 du 24 déc. 2020 a étendu les compétences des parquets anterroriste et financier et entériné la création du parquet européen (Dalloz actualités 7 janvier 2021 , H. Christodoulou).

Le Parquet européen, organe de l'Union européenne entré en vigueur le 1er juin 2021, est chargé de rechercher et de poursuivre devant les juridictions nationales les personnes soupçonnées de fraude aux intérêts financiers de l'Union. Il comporte un bureau central et des procureurs européens délégués (PED) dans les États membres. Il y a en France cinq PED, qui sont rattachés organiquement au TJ et à la CA de Paris. Ils possèdent des prérogatives plus importantes qu'en droit interne et les règles relatives à la hiérarchie du ministère public et à la définition de la politique pénale nationale ne leur sont pas applicables, leur mission étant exclusivement européenne (J. Leblois-Happe, « Parquet européen : let's go ! », D. 2021 1341 - P. Le Fèvre, « Les premiers pas du Parquet européen », D. 2022 288).

En savoir plus

Une première tentative avortée de réforme.

Une proposition de réforme du Parquet avait été envisagée à la fin des années quatre-vingt-dix : réforme de la nomination des magistrats du Parquet, du CSM, plus d'instructions dans les affaires individuelles mais mise en œuvre des politiques pénales, droit d'action directe du Ministre de la Justice, développement de la responsabilité. Mais devant l'opposition parlementaire, le Président de la République avait annulé la réunion du Congrès qui devait voter la révision de la Constitution. Des retouches plus modestes ont été apportées, notamment par la loi organique du 25 juin 2001 et le décret n° 2002-442 du 2 avril 2002 modifiant le mode de scrutin aux élections du CSM.

Une évolution annoncée au regard de la Convention EDH.

Depuis un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour EDH met en cause le statut du Ministère public et, en raison de son manque d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, lui dénie la qualité d'autorité judiciaire au sens de l'article 5§1 de la Convention EDH, qui dispose que la privation de liberté doit être placée sous le contrôle d'une « autorité judiciaire » (Cour EDH, 10/7/08, Medvedev/France, JCP G 09 I 104 n° 4 obs. F. Sudre, qui rappelle que cette décision s'inscrit dans une jurisprudence classique de la Cour EDH selon laquelle le juge ou tout autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires doit être indépendant de l'exécutif et des parties, ne pas être susceptible d'intervenir dans la procédure ultérieure à titre de représentant de l'autorité de poursuite ; D. 09 600 note J.-F. Renucci - V. aussi M.-L. Rassat, CCP 09 actu n° 200, Libres propos : Encore et toujours la Cour européenne des droits de l'homme – V. aussi Cour EDH, 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, arrêt dans lequel, contre toute attente, la grande chambre de la Cour EDH ne statue pas explicitement sur les qualités du ministère public français chargé du contrôle des gardes à vue : D. 2010 1386, note JR Renucci ; F. Sudre, « La Cour européenne joue à cache-cache avec le parquet ? », JCP G 2010 Fasc. 14, n° 398 et JCP G 2010 Fasc. 16 n° 398, Patricia Hennion-Jacquet, « L'arrêt Medvedev : un turbulent silence sur les qualités du parquet français », D. 2010 1390). Dans un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour européenne a de nouveau condamné la France pour violation de l'article 5, § 3, de la Convention, ne considérant pas le Ministère public comme un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » (Cour EDH, 23 nov. 2010, D. 2010 2776 et F. Rome, Magistrature debout, L’Europe aboie, la Chancellerie passe… D. 2010 2761, JCP G 2010 F. 49 n° 1206 obs. F. Sudre ; J.-F. Renucci, « La Cour européenne persiste et signe : le procureur français n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 de la Convention », D. 2011 338).

La position européenne a été reprise par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010 (Cass. crim., 15 déc. 2010, J. Pradel, « Quel(s) magistrat(s) pour contrôler et prolonger la garde à vue ? Vers une convergence entre la Cour de Strasbourg et la chambre criminelle de la Cour de cassation », D. 2011 338).

Dans une décision ultérieure, sur le terrain non de la conventionnalité mais de la constitutionnalité dans le cadre d’une QPC, elle a estimé qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet (Cass. crim., 7 juin 2011).

Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 déc. 2017 une décision visant à articuler les contraintes statutaires liées au fait que le Parquet doive mettre en oeuvre la politique pénale et les exigences issues de l'art. 5 Convention EDH en matière de contrôle juridictionnel des arrestations (T.-S. Renoux, « Une nouvelle approche de l'indépendance des magistrats et de la séparation des pouvoirs », D. 2018 953 : à propos de la décision du CC n° 2017-680 QPC du 8 déc. 2017 ; S. Guinchard, Parquet – « L'instrumentalisation de la jurisprudence de la Cour EDH dans les débats français sur le statut du Parquet », JCP G 2018 Fasc. 27 n° 760, Proc. 2018 comm n° 62 obs. J. Buisson, JCP G 2018 51 note H. Matsopoulou).

V. aussi J. Pradel, « L'indépendance fonctionnelle du parquet français face aux interprétations divergentes des deux cours européennes », D. 2020 p.442

Actualité(s) : dans ce contexte, une évolution avait, une fois encore, été annoncée, dans le cadre de la réflexion sur la justice du XXIème siècle (V. Rapport Nadal, « Refonder le ministère public » - P. Lyon-Caen, « Vers un parquet indépendant ? », D. 2013 1359). Un projet de réforme avait été soumis au Parlement afin d'inscrire dans la Constitution la garantie d'indépendance du Parquet et renforcer les pouvoirs de discipline et de nomination du CSM (avis conforme pour tous magistrats).

Les choses n'avaient pas abouti.

Un nouveau projet de loi constitututionnelle a encore été déposé le 9 mai 2018, avec en perspective.... un rapprochement des régimes de nomination et de sanction du Parquet et du siège....

Bis repetita.... (N. Droin, « La révision constitutionnelle maudite ou l'impossible révision du statut du parquet – Tout vient à point à qui sait attendre ? », JCP G 2020 Fasc. 42 n° 1154 (relance projet déposé en aout 2013).

|

Niveau d'instance

|

Composition du Parquet

|

|---|---|

| Cour de Cassation | Procureur Général près la Cour de Cassation + Secrétaire général + six Premiers avocats généraux + 36 avocats généraux et 13 avocats généraux référendaires |

| Cour d'appel | Procureur général près la Cour d'appel + Avocats généraux + Substituts généraux |

| Tribunal judiciaire - 1ère instance | Procureur de la République + Procureur adjoint + Vice-procureur + Substituts |

B. Les attributions du Ministère public en matière civile

Une circulaire de politique civile du 27 juin 2025 vise à renforcer son rôle en matière civile et commerciale, et de remontées d'informations.

1. Attributions extrajudiciaires

Il contrôle les établissements pénitentiaires, les greffes et assure la direction de la police judiciaire.

Il fait en outre partie de diverses commissions.

Depuis le décret n° 2009-452 du 22 avril 2009, il n'exerce plus de contrôle sur les auxiliaires de justice du ressort, cette prérogative relevant désormais du Procureur Général près la Cour d'appel.

2. Attributions judiciaires

Au civil, il exerce ses attributions judiciaires soit en qualité de partie principale, soit en qualité de partie jointe.

- Partie principale (on dit qu'il agit par voie d'action) : il est alors dans la situation d'une véritable partie à l'instance, comme demandeur ou défendeur, et doit assumer les obligations corrélatives.

Il peut agir ainsi :

- dans les cas spécifiés par la loi (ex : nullité de mariage, nationalité, contestation de reconnaissance),

- et pour la défense de l'ordre public (art. 423 du CPC).

A l’audience, il prend la parole à son tour comme un plaideur ordinaire : il n'est pas tenu dans ce cas de déposer des conclusions écrites, à condition d'assister aux débats (Cass., 3 mars 93, D. 93 IR 110, RTD civ. 93 641 Perrot, obs. Cadiet, JCP G 93 I 3723 n° 4).

- Partie jointe (on dit aussi qu'il agit par voie de réquisition) : dans ce cas, le Ministère public fait connaître, quand il le souhaite, son point de vue sur l'application de la loi dans les affaires dont il a eu au préalable communication (art. 424 du CPC). La communication a plusieurs sources possibles :

- Elle est parfois obligatoire (on parle alors de communication légale : art. 425 du CPC) : une obligation de communication est ainsi imposée à tous les degrés, pour les affaires gracieuses, les procédures d'inscription de faux contre les actes authentiques, en matière de filiation, de tutelle des mineurs, de procédures collectives, pour les actions engagées sur le fondement des dispositions internationales et européennes relatives au déplacement illicite international d'enfants, en matière de question prioritaire de constitutionnalité (Cass. Soc., 10 juin 2015, Proc. 2015 Fasc. 8 n° 268 obs. A. Bugada)... La règle est d'ordre public à peine de nullité du jugement. La communication est faite à la diligence du juge, en temps utile : le texte ne contient pas plus de précision (art. 428 du CPC). La preuve du respect de la formalité peut être rapportée au moyen des mentions du jugement ou par des procédés extrinsèques (Mixte, 21/7/78, Gaz. Pal. 1978 2 578).

- La communication peut aussi résulter d'une initiative du tribunal. Il s'agit ici d'une communication judiciaire (art. 427 du CPC). Dans ce cas, l'intervention du Ministère public devient obligatoire.

- Enfin il peut enfin y avoir « communication spontanée », dans la mesure où le Ministère public a la faculté d'obtenir communication de toutes les affaires et de déposer des conclusions (art. 426 du CPC).

Lorsque le ministère public intervient, le greffe doit en informer aussitôt les parties (E. Madranges, « Le procureur doit-il rester sur son estrade ? », JCP G 2017 Fasc. 25 n° 689).

S'agissant du Procureur général près la Cour de cassation, la loi J21 a précisé qu'il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun et éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir (art. L. 432-1 du COJ).

En savoir plus

S'est posée plus largement la question de savoir si les modalités de mise en œuvre de la fonction de partie jointe n'attentaient pas au contradictoire et à l'exigence de procès équitable imposée par la Convention EDH (R. Martin, « Faut-il supprimer le Ministère public ? », RTD civ. 98 873).

La Cour européenne avait en effet sanctionné la participation au délibéré du commissaire du gouvernement devant le Conseil d'Etat (CEDH, 7/6/01, Kress /Fr, D 01 2619, JCP G 01 II 10578, et Guinchard, JCP G 03 I 152 ; Cour EDH 5/7/05 ; Loyen/France, JCP G 06 II 10016).

Pour faire suite à l'arrêt Kress, le Bureau de la Cour de Cassation avait adopté, fin 2001, des dispositions rigoureuses puisque le Ministère public ne peut plus assister au délibéré, n'a plus communication de la note du rapporteur et ne peut plus participer à la "conférence" préparatoire (JCP G 02 I 156 n° 13 ; Guinchard, « Dialogue imaginaire », D. 03 chr. 152 ; Point de vue crit. Sainte-Rose D. 03 Fasc. 22 ; Burgelin, D. 04 chr. 1249). La Cour EDH avait approuvé cette pratique nouvelle selon laquelle seule la première partie du rapport (étude de l'affaire) est communiquée à l'avocat général et aux parties, pas la seconde (avis et projet d'arrêt) (Cour EDH, 2/11/04, Fabre/FR, JCP G 05 I 103 n° 5 - Nadal, « La jurisprudence de la Cour de Strasbourg : une chance pour le Parquet général de la Cour de cassation », D. 05 chr. 800).Ce nouveau mode de fonctionnement a suscité des difficultés internes, affectant l'activité de la Cour et des magistrats (JL Sainte-Rose, M. Domingo, « L'avocat général à la Cour de cassation va-t-il enfin sortir du purgatoire "conventionnel" qui lui a été imposé ? », JCP 2014 Fasc. 46 n° 1193). Dans un arrêt récent, la Cour strasbourgeoise semble avoir tempéré la position rigoureuse qu'elle avait adoptée au début des années 2000 (Cour EDH 18 mai 2021, Diaz/Belgique Proc. 2021 Fasc. 8 n° 224 note N. Fricero : l'avocat général à la Cour de cassation n'ayant pas la qualité de partie au procès, peut avoir connaissance du projet d'arrêt établi par le conseiller rapporteur, couvert par le secret, non soumis au principe du contradictoire, alors même que ce projet n'est pas communiqué au demandeur au pourvoi, sans qu'il y ait violation de l'égalité des armes ou du contradictoire).

Partie principale : action par voie d'action :

| Partie jointe : action par voie de réquisition :

|

|

|