A partir de l’étude des documents suivants, répondez à la question : : Le tissu social urbain est-il en train de se désolidariser en France ?

DOCUMENT 1 :

(Source : J.S. Bordreuil, « La Ville desserrée », Coll. L’état des savoirs, La Découverte, 2000).

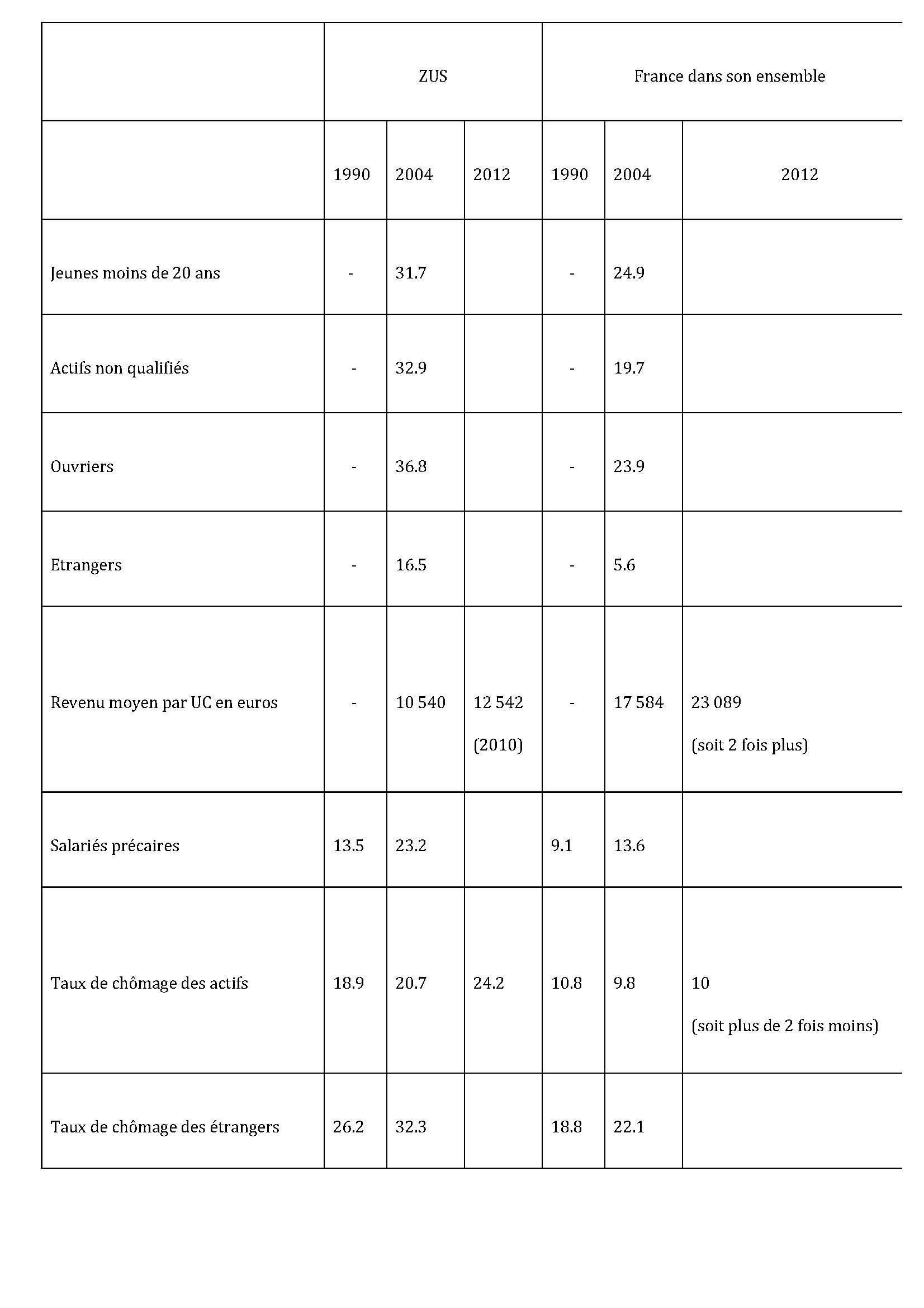

DOCUMENT 2 :

DOCUMENT 3 :

(Source : Yazid Sabeg et Laurence Mehaignerie, Les oubliés de l’égalité des chances, Institut Montaigne, janvier 2004).

DOCUMENT 4 :

(Source : Achille Weinberg, « Lien social, fracture ou fragmentation ? », Sciences Humaines, Hors-série n° 13, juin 1996).

DOCUMENT 5 :

(Source : Jean-Marc Stébé, sociologue à l'université Nancy-II, Le Monde du 11 novembre 2005).

DOCUMENT 6 :

(Source : Stéphane Peltan, La ségrégation urbaine, Ecoflash n° 191, octobre 2004).

En savoir plus

Introduction

Amorce : depuis une vingtaine d’années, les violences urbaines, la « ghettoïsation » de certains quartiers, le vieillissement accéléré des « grands ensembles » sont présentés comme les manifestations d’une « crise de la ville ».

Problématique : L’agglomération urbaine est-elle une institution capable de socialiser, de créer du lien social facilitant le « vivre ensemble » de populations socialement hétérogènes ? La proximité spatiale engendre-t-elle une proximité sociale ? Peut-on penser résoudre les problèmes d’intégration et de cohésion sociale par une simple politique de la ville ?

Annonce du plan : si les liens sociaux se sont indéniablement fragilisés dans les villes au cours de ces dernières décennies, il faut toutefois nuancer un tableau trop souvent dramatisé.

I - LE TISSU URBAIN SEMBLE CONNAÎTRE UN PROCESSUS DE DESAGREGATION

- A – UNE TENDANCE A LA SEGREGATION ET A L’EXCLUSION

La ségrégation se manifeste par le fait qu’il n’y a plus de contacts entre les différents quartiers. La solidarité organique ne fonctionne plus. Perte d’emploi, repliement sur la « cité », éloignement du centre-ville, fuite des classes moyennes vers des quartiers plus aisés, ghettos bourgeois … (documents 1, 3).

En conséquence, les « quartiers sensibles » et leur population se marginalisent de plus en plus. Discrimination en fonction de l’appartenance ethnique ou de l’adresse à l’école et dans l’emploi. Stigmatisation du quartier et de ses habitants. Méfiance des partis politiques. D’où un rejet rejeter de tout ce qui peut représenter l’autorité nationale (documents 3, 5, 6).

- B – QUI S’EXPLIQUE PAR LES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIETE

La crise du logement a accentué ce phénomène. Les classes moyennes ont profité de la stabilité de leur emploi pour s’endetter et devenir propriétaire. Ceci a fait monter le prix du logement et des loyers. Les milieux défavorisés ont dû se contenter des logements sociaux les plus excentrés (documents 3, 5).

Le séparatisme social s’est accentué. Les classes moyennes ont adopté des stratégies d’évitement des classes populaires à l’école et dans les quartiers. Les classes aisées ont fait de même vis-à-vis des classes moyennes. Les villes riches ont refusé la solidarité avec les villes pauvres … (document 5).

II – MAIS CETTE CRISE DOIT ÊTRE RELATIVISEE

- A – LE MAINTIEN DES LIENS SOCIAUX

D’une part, l’image de la banlieue retransmise par les médias est souvent caricaturale. L’habitat délabré, l’absence d’espaces verts, l’anonymat des barres de HLM, les caves squattées par les jeunes, les bandes délinquantes … sont des réalités qu’il faut se garder de généraliser. La majorité des personnes de ces quartiers « sensibles » ont un emploi, nouent des relations sociales avec leurs voisins, participent à des comités de quartiers et font « vivre » la ville. C’est ainsi qu’ils peuvent s’opposer parfois à la démolition d’une barre d’immeuble qui ferait disparaître toute cette solidarité de quartier. Les différences nationales, culturelles, religieuses, qui se manifestent dans la sphère privée, n’empêchent pas l’action collective dans la sphère publique. La banlieue n’est pas un « ghetto » (document 4).

- B - LA PRESENCE DES INSTITUTIONS

L’école reste encore une institution intégratrice dans les quartiers. Une partie des enfants des quartiers défavorisés réussissent à l’école et bénéficient de politiques de discrimination positive (Zep, Sciences po…).

L’Etat n’a pas déserté les banlieues. Les services sociaux sont actifs. La politique de la ville essaye de compenser les handicaps de ces quartiers et assure une certaine solidarité nationale (document 4).

D’autre part, la solidarité nationale en faveur des quartiers défavorisés continue à s’exercer à travers la politique de la ville. L’Etat a développé les services publics et sociaux dans ces quartiers. Il a donné plus de moyens aux écoles de ces quartiers en les classant en ZEP. Il a institué des « zones franches » de prélèvements sociaux pour attirer les entreprises et créer des emplois dans ces quartiers. La loi SRU oblige les municipalités à construire un certain pourcentage de logements sociaux afin d’assurer la mixité sociale. Dernièrement, le plan de cohésion sociale du ministre de la ville prévoit la construction de 500 000 logements sociaux et la démolition des habitats les plus délabrés (document 4).

En conclusion, ce n’est pas la ville en elle-même qui est la cause de la désorganisation des cités mais le chômage de masse et la montée des inégalités sociales. La ségrégation sociale n’existe pas seulement par « le bas ». Elle se fait également par « le haut ». Les classes aisées cultivent « l’entre-soi » et se réfugient dans les « beaux quartiers ». La politique de la ville n’aura donc du succès que si l’égalité des chances et la mobilité sociale sont rétablis (document 3).