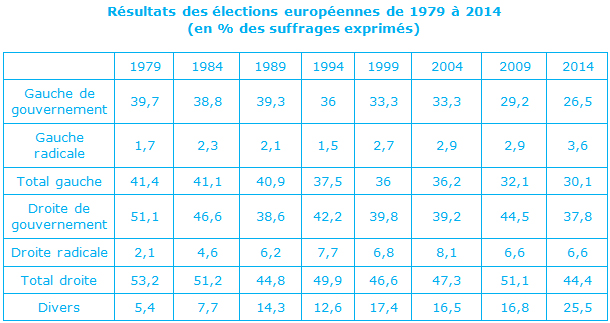

Les élections de 2014-2015 ont vu se renforcer des tendances déjà anciennes marquant un désenchantement à l’égard du régime représentatif. L’abstention y a été massive : un Français sur deux a voté aux municipales et un Français sur trois aux européennes. Elle a été partout plus pénalisante pour la social-démocratie et a favorisé les formations dites « anti-système », dont, pour la France, le FN qui a atteint son score historique aux Européennes avec 25 % des suffrages exprimés et remporté 10 villes, et a dépassé 27 % aux Régionales. La défiance vis-à-vis de la politique touche particulièrement les catégories populaires qui, de plus en plus, se retirent de la vie civique.

Section 1 : L’ère de la défiance

§ 1 : Déclin des partis de gouvernement et essor des partis anti-système

Df.Les élections européennes de 2014 ont vu la montée des partis anti-système définis par le politiste italien Giovanni Sartori à propos du Parti communiste et du parti néo-fasciste (le MSI) de l'époque par leur aspiration à un système politique totalement différent tout en utilisant la voie parlementaire ; ce faisant, selon ses mots, le parti anti-système « mine la légitimité du régime contre lequel il se dresse » (Parties and party system, Cambridge University Press, 1976, p. 130). L’expression fait toutefois débat et bien des formations ainsi qualifiées la rejettent.

L’extrême droite a doublé en Europe des années 1980 aux années 1990. Elle est sortie grandement victorieuse des européennes de 2014, puisqu’elle est passée de 16 sièges en 1984 (soit 3,7 % du total des sièges du Parlement européen) à 48 en 2014 (soit 6,4 %). Le Front national est de loin le vainqueur du scrutin avec 24 élus, mais aussi le Parti du peuple danois (4 élus) qui fait un score historique de 26,6 % (+11% par rapport à 2009) et devance de près de 7 % les sociaux-démocrates. De même en Hongrie, le parti d’extrême droite Jobbik (Mouvement pour une meilleur Hongrie) arrive en deuxième position avec 14,68 % des suffrages, devant le parti socialiste (seulement 10,92 %), alors qu’il était troisième force politique du pays à l’issue des législatives précédentes où il avait remporté 20,22 % des voix. Score historique aussi pour le United Kingdom Independance Party (UKIP), avec 27,5 % des suffrages et un nombre de députés supérieur à ceux des trois partis classiques, soit 22 élus, 13 de plus que dans le parlement sortant, et autant que les travaillistes. En dehors de Londres, il passe le même jour de 2 sièges dans les conseils municipaux à 163, avec un taux de participation de seulement 36 %. Le Parti de la liberté (FPÖ) autrichien enregistre une nette progression, avec 19,5 % des voix (4 élus), contre 12,9 % en 2009, et devient le troisième parti du pays. Alternative für Deutschland, fondé l’année précédente, obtient 7 élus. En Italie, la Lega Nord reste à son score de 2009 (10,21 %), obtenant 6 élus, tandis que le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo en a 17.

Rq.En Europe du sud, à l’exception du parti néonazi grec Aube dorée (qui arrive en 3ème position avec 9,3 % des suffrages exprimés), c’est par la gauche radicale que s’est exprimée le mécontentement : elle remporte 18 % des suffrages exprimés en Espagne avec deux formations, la Gauche plurielle (l’équivalent du Front de Gauche) dont les scores ont été multipliés par trois pour atteindre 10 %, passant ainsi de 2 à 6 sièges, et Podemos (« Nous pouvons »), né seulement trois mois avant, qui obtient 8 % des suffrages exprimés et remporte 5 sièges. En Grèce, Syriza arrive en tête avec 26,7 % des suffrages exprimés (contre 5 % en 2009). L’Allemand Die Linke remporte quant à lui 7 sièges avec 7,4 % des suffrages.

Dans toute l’Europe, les partis socialistes ou sociaux-démocrates sont à la peine, poursuivant leur déclin électoral amorcé à partir de 1994, passant de plus de 27 % des suffrages en moyenne dans les années 1980 à des scores inférieurs à 25 % en 2004 et 2009 (20,2 % en 2014). La « côte d'alerte », pour reprendre l’expression utilisée par un rapport de la Fondation Schuman, a même été atteinte dans plusieurs pays comme les Pays-Bas (où les travaillistes se situent sous la barre de 10 %, derrière la gauche radicale et le parti « libéral de gauche » Démocrates 66), le Luxembourg (12 % pour les socialistes contre plus de 19 % 5 ans auparavant) ou la France où le PS, avec seulement 14 %, a fait le pire score de son histoire, sans parler des -28 points du PS grec, -15,5 points en Espagne, -8 points en Irlande. L’Italie fait exception dans le paysage, le Parti Démocrate du président du Conseil Matteo Renzi devenant le premier pays d’Europe avec 40,8 % des suffrages.

Quant aux écologistes, ils stagnent et se placent désormais derrière la gauche radicale rassemblée dans le groupe parlementaire GUE/NGL (Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique). Notons enfin que la moyenne de l'abstention dans l'Union européenne à 28 s'établit à 57,46%, mais avec des taux très variables selon les États membres, allant de 10% jusqu'à 87%.

En savoir plus

Voir : Toute l'Europe

Source : « Les familles politiques aux élections européennes de mai 2014 : un bilan », Fondation Schuman, 30/06/2014

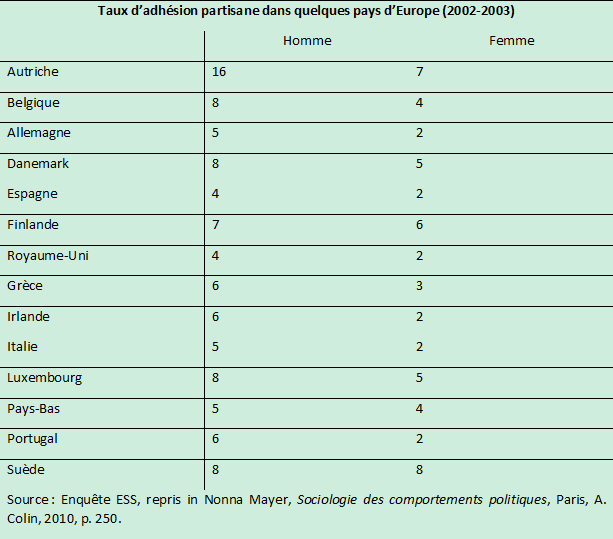

Avec un taux d’adhésion partisane de 2 % en 2002-2003, la France se situe, comme pour le taux de syndicalisation (voir leçon 9), bonne dernière des pays européens dont la moyenne pour les 15 est de 5 % pour les hommes, 2 % pour les femmes.

Taux d'adhésion partisane dans les pays d'Europe

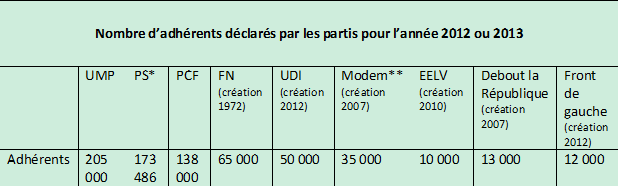

Le déclin de l’adhésion partisane depuis les années 1960 se vérifie partout, sauf en Allemagne par l’effet de la réunification (1 852 000 adhérents déclarés en 1990, soit +81.9 % par rapport à 1960). Il est particulièrement marqué dans les pays scandinaves (par exemple -66.2 % au Danemark, -68.6 % aux Pays-Bas, avec par ailleurs des effectifs très bas, respectivement de 202 000 et 229 000 adhérents déclarés), en GB (-73.2 % avec 820 000 adhérents déclarés), en Italie (-56.3 % soit 1 867 000 adhérents déclarés). De ce point de vue, la France s’en sort bien : -1.2 % seulement soit 582 000 adhérents déclarés en 1990, la chute des partis de gauche (en particulier du PCF, passé de 700 000 adhérents en 1979 à 380 000 en 1984, 270 000 en 1996, moins de 130 000 en 2006) ayant été compensée par ceux de droite et d’extrême-droite.

Nombre d'adhérents déclarés pour les partis

§ 2 : La fin du vote de classe ?

Dans un ouvrage classique, Guy Michelat et Michel Simon (Classe, religion et comportements politiques, FNPS, 1977) avaient mis en évidence l’existence, en France, de deux sous-cultures fortement prédictives de l’orientation électorale des individus : la pratique religieuse, favorable au vote à droite de l’échiquier, et l’appartenance au monde ouvrier favorable, lui, au vote de gauche.

Ex.66 % des catholiques pratiquants contre 14 % des sans religion ont l’intention de voter à droite aux législatives de 1967.

Le vote à gauche croit avec le nombre d’attributs ouvriers (être ouvrier soi-même, avoir un père ou un conjoint ouvrier) : il se situe par exemple à 18 % chez les femmes dépourvues d’attaches ouvrières contre 55 % chez les ouvriers fils d’ouvrier.

Le vote à gauche croit avec le nombre d’attributs ouvriers (être ouvrier soi-même, avoir un père ou un conjoint ouvrier) : il se situe par exemple à 18 % chez les femmes dépourvues d’attaches ouvrières contre 55 % chez les ouvriers fils d’ouvrier.

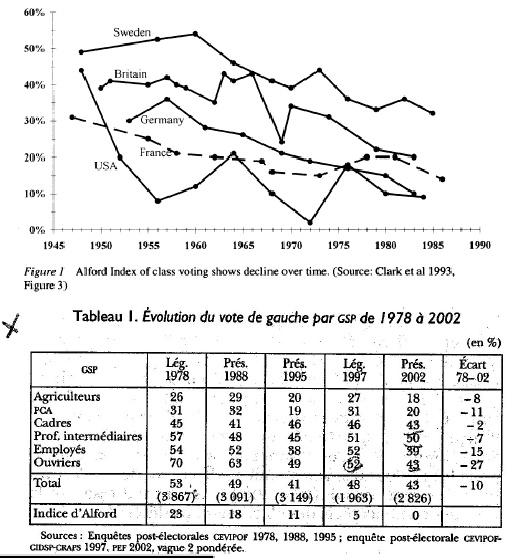

Une étude dirigée par Richard Rose dans 15 pays faisait un constat identique à l’échelle européenne en montrant le poids déterminant de la classe sociale et surtout de la religion pour le comportement électoral (Electoral Behavior : a Comparative Handbook, New York, Free Press, 1974). Durant cette période, l’usage de l’indice d’Alford, qui offre une mesure du vote de classe par une soustraction entre la proportion de travailleurs « manuels » qui votent pour la gauche et celle des non-ouvriers qui votent pour des partis de cette même tendance, se généralise et donne une assise empirique aux théories du vote de classe.

Rq.Indice d’Alford = % d’ouvriers qui votent à gauche – % des non-ouvriers qui votent à gauche

- L'indice est égal à 100. Dans ce cas, tous les ouvriers votent pour la gauche alors qu'aucun non-ouvrier ne vote pour la gauche. On a donc un vote de classe parfait.

- L'indice est égal à 0. La proportion d'ouvriers et de non-ouvriers qui votent à gauche est la même. Il n'y a donc pas de vote de classe.

- L'indice est compris entre 0 et 100. C'est le cas le plus courant. Dans ce cas, plus l'indice tend vers 100, plus le vote de classe est marqué.

- L'indice est négatif. Dans ce cas, le % de non-ouvriers votant pour la gauche dépasse celui des ouvriers.

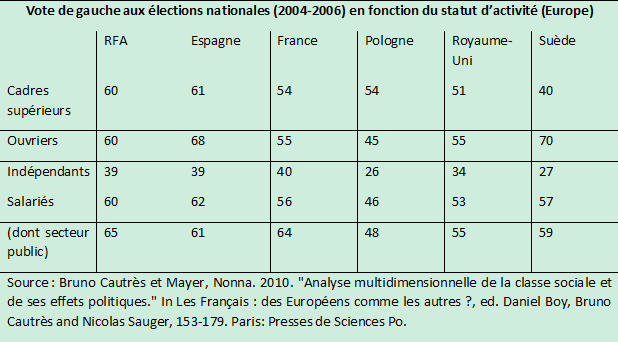

Suivant cet indice, le vote de classe aurait partout subi une nette érosion, comme on peut le voir avec les deux documents suivants. Ainsi, en France, d’après la figure 2, on constate un désalignement du vote des ouvriers ainsi que des employés : l’orientation politique spécifique à gauche de ces catégories sociales s’étiole progressivement pour totalement disparaitre aux élections présidentielles de 2002. Le clivage de classe serait concurrencé par d’autres clivages, comme le clivage ethnique et un nouveau clivage apparu dans les années 1970 opposant le libéralisme économique (orientant vers un vote à droite), qui augmente avec le patrimoine, au libéralisme culturel (vote à gauche) qui, lui, augmente avec le diplôme et décroit avec l’âge.

Df.Désalignement électoral : fait que le vote d’un groupe social tend à se rapprocher du vote de la moyenne de l’électorat

Figure 1 : Le déclin du vote de classe mesuré par l’indice d’Alford dans cinq démocraties occidentales in CLARK, Terry, LIPSET Seymour et REMPEL Michael, « The declining political significance of social class », International Sociology, 8, 3, septembre 1993, 293-316.

Figure 2 : Evolution du vote de gauche par CSP de 1978 à 2002 en France in D. Boy et N. Mayer, L'électeur français en questions, Paris, Presses de la FNSP, 1990.

Rq.Cependant, l’indice d’Alford a été remis en cause (pour une synthèse voir Patrick Lehingue Le vote. Approches sociologiques de l’institution et des comportements électoraux, La Découverte, 2011, p. 239-240), remplacé par d’autres (par exemple l’index Kappa) et le constat fortement nuancé pour montrer d’une part, que ce déclin du vote de classe n’est en rien linéaire mais fortement dépendant du contexte politique, d’autre part connaît une résurgence d’autant plus forte que les programmes des partis sur les divers enjeux de la campagne sont clairement polarisés. On assiste également à la résistance du clivage religieux (dont l’effet est deux fois plus important que celui de la classe aux USA) d’après Nonna Mayer, Sociologie des comportements politiques, Paris, A. Colin, 2010, p. 110.

Ces débats ont conduit à analyser le processus de détachement ouvrier vis-à-vis des partis de gauche (voir la partie suivante pour une illustration par le cas français) et affiner la question du « vote de classe » par-delà la catégorie très frustre du « vote ouvrier ». Sur ce point, on retiendra deux conclusions principales.

- Compte tenu de l’éclatement objectif du GPS (groupe socioprofessionel) « ouvrier » (voir leçon 3), comme le dit P. Lehingue, « il faut descendre à un niveau plus fin de la nomenclature Insee (32 positions chez les actifs) pour repérer des « classes d’existence » suffisamment homogènes pour être prédictives de comportements électoraux globalement similaires » (Patrick Lehingue (Le vote. Approches sociologiques de l’institution et des comportements électoraux, La Découverte, 2011, p. 247). Aux élections régionales de 2004, l’abstention et le vote FN sont forts chez les employés de commerce, les ouvriers de l’agriculture, du BTP et des services aux entreprises. Par ailleurs, ce n’est pas tant « l’appartenance de classe » que « l’identité de classe » qui produit des effets électoraux.

Ainsi, si l’on croise, comme le fait P. Lehingue, le sentiment d’appartenance à une classe sociale et le vote, on constate que le vote à gauche continue à prédominer chez ceux affirmant leur appartenance à la classe ouvrière tandis que ceux refusant toute appartenance de classe s’orientent à égalité vers la gauche comme vers la droite et surtout vers le FN.

- Désormais, les effets des positions professionnelles sur le vote sont saisis par une combinaison de critères, conduisant par exemple N. Mayer à distinguer trois groupes : les travailleurs indépendants, les salariés du privé et les agents publics (« Que reste-t-il du vote de classe ? Le cas français », in Lien social et politiques, n° 49, 2003). Ce clivage statutaire est fortement prédictif du comportement électoral, invalidant en France comme en Europe, la thèse du désalignement comme le montre le tableau suivant.

Vote de gauche aux élections nationales

§ 3 : Le divorce entre la gauche et les milieux populaires

Pour illustrer le détachement des ouvriers à l’égard de la gauche après plus d’un siècle de développement conjoint, nous allons nous pencher sur le cas français en commençant par le déclin du vote ouvrier en faveur du PS. Malgré une perte d’originalité entre 1973 et 1981 (l’écart entre le vote ouvrier et la moyenne recule de 22 à 13 points), le niveau de l’alignement des ouvriers sur la gauche reste stable, aux alentours de 70 %, ainsi que le souligne Florent Gougou, (« Les mutations du vote ouvrier sous la Vème République », Fondation Gabriel Péri, n° 5, 2007/1, p. 17). La victoire de François Mitterrand à la présidence de 1981 lui est intimement liée : la classe ouvrière est alors à son apogée démographique (37 % de la population active) et vote massivement à gauche (72 %, soit +20 points par rapport à la moyenne nationale).

Bien qu’affaiblie, cette spécificité ouvrière demeure en 1988. Elle s’estompe en 1995. Elle disparaît en 2002 et, plus nettement encore, en 2007. C’est en effet chez les ouvriers que le recul du vote pour la gauche est le plus élevé : il perd 27 points de 1978 à 2002 (contre 10 dans l’ensemble de l’électorat). Au premier tour de l’élection présidentielle, le différentiel de vote au profit de la gauche entre les ouvriers et la moyenne de l’électorat passe de +15 points en 1981 à 0 en 2002 : il n’y a plus de spécificité du vote ouvrier. Le candidat Lionel Jospin n’a même rassemblé que 13 % des suffrages ouvriers, lesquels ont donc moins voté socialiste que l’ensemble des Français (16 %). Au second tour de la présidentielle, le vote ouvrier passe de 72 % en 1981 à 50 % en 2007.

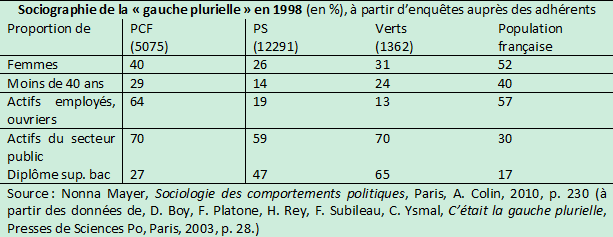

Ce détachement n’est pas unilatéral ; on peut à bien des égards dire que le PS s’est détourné des catégories populaires. Une étude réalisée en 1998 par le Cevipof auprès des adhérents socialistes montre leur net embourgeoisement par rapport à une enquête similaire menée en 1985. Le nombre des employés et cadres supérieurs est stable (plus un point chacun) tandis que celui des autres professions intermédiaires passe de 22 à 25 %. La part des instituteurs baisse de 6 points tandis que celle des professeurs augmente de 5. Le recrutement en milieu ouvrier est très faible puisqu’il se situe à 5 %, soit une baisse de 5 points par rapport à 1985. On ne compte plus que 4 % de précaires et 3 % de chômeurs.

On constate également la progression du capital scolaire des adhérents depuis 1985. Ils sont 10 % à avoir un certificat d’études primaires ou à n’avoir aucun diplôme et 21 % à détenir un CAP, le BEPC ou un diplôme technique équivalent (moins 3 % dans chaque catégorie). La progression est de 3 points pour les détenteurs d’un baccalauréat (19 % en 1998) et de 9 points pour les détenteurs d’un diplôme universitaire (33 % en 1998). Enfin, le vieillissement est très net avec un âge moyen de 55 ans, contre seulement 14 % des adhérents de moins de 40 ans (40 % dans la population globale). Au total, les retraités représentent près de 40 % des effectifs.

Sy.Comme l’analysent Frédéric Sawicki et Rémi Lefebvre (« Le peuple vu par les socialistes », dans Frédérique Matonti, dir., La démobilisation politique, Paris, La Dispute, 2005, p. 69-96), les relations entre le PS et les catégories populaires apparaissent aujourd’hui marquées par un « triple désajustement lié à des logiques congruentes d’ordre idéologique, sociologique, culturelle et organisationnelle » : une déconflictualisation du discours, une professionnalisation-notabilisation des élites (plus d’un tiers des adhérents socialistes en 1998 détiennent ou ont détenu un mandat d’élu), une dévitalisation des réseaux sociaux constitutif du « milieu partisan ». Ainsi, au mépris des statuts du parti, plus de 40 % des militants socialistes n’appartiennent pas à aucun syndicat.

Df.Le milieu partisan est « l’ensemble des relations consolidées entre des groupes dont les membres n’ont pas forcément pour finalité principale de participer à la construction du parti politique, quoiqu’ils y contribuent en fait par leurs activités ». (Frédéric Sawicki, Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Belin, 1997, p. 24)

Cette approche a été reprise par Julian Mischi sur le PCF et aboutit à la conclusion similaire de la désagrégation des écosystèmes communistes locaux. Au travers d’une analyse de plusieurs territoires communistes (Saint-Nazaire, Longwy, Grenoble, l’Allier), il questionne l’évolution des relations entre le PCF et les classes populaires, et montre, lui aussi, une « désouvriérisation » du parti : alors qu’en 1967, 40 % des délégués au congrès appartenaient à cette catégorie, ils ne sont plus que 9 % en 2009 (Le communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970, Marseille, Agone, 2014).

Sociographie de la gauche purielle en 1998