Pour Michel Wieviorka, c’est désormais l’ethnicité qui constituerait la « nouvelle question sociale » (Une société fragmentée ? : le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte,? 1996). La question du multiculturalisme, au sens de la coexistence de différentes cultures au sein d’une même société, est devenue depuis les années 1980 un enjeu croissant du débat politique en France, en même temps que s’exprimaient des craintes grandissantes sur, à la fois, la mondialisation et les migrations. Et son succès si l’on peut parler ainsi n’est sans doute pas étranger à l’éclipse du paradigme des classes sociales. Elle renvoie de façon immédiate à la fragmentation culturelle et à ce qui est appelé « l’intégration nationale », une réminiscence, sans doute, de la période coloniale puisqu’elle fut inventée par le gouverneur général d’Algérie Jacques Soustelle en 1955 à propos de ce qui était alors une « province ». Mais la hiérarchie sociale se décline aussi dans une hiérarchie spatiale, et le mal-vivre frappe d’abord des espaces territoriaux sinistrés, faisant de la question sociale aussi une question urbaine.

Section 1 : Le défi du multiculturalisme

Df.Le multiculturalisme connait une multitude de définitions qui dépassent l'objet de cette leçon (pour une synthèse sur la question voir Dimitris Parsanoglou, « Multiculturalisme(S) », Socio-anthropologie.)

Rq.Le terme est apparu en 1965 au Canada dans un rapport officiel visant à apaiser les tensions entre francophones et anglophones par la défense et la promotion de la diversité culturelle du pays. Il arrive ensuite aux USA avant d’être utilisé pour la première fois en France en 1978 par une association antiraciste. Il se généralise partout dans les années 1980 et fait l’objet en France de nombreux débats et publications au milieu des années 1990, soit quelques années après que le philosophe canadien Charles Taylor ait fait de la reconnaissance des identités culturelles une exigence démocratique dans Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 1994 (éd. originale 1992).

§ 1 : Un symptôme : les « violences urbaines »

En France, la première émeute se déroule dans la banlieue de Lyon, aux Minguettes, en 1981, puis à Vaulx-en-Velin en 1990 ; c’est à cette occasion qu’un grand nombre d'éditorialistes y voit l'expression d'une nouvelle « question sociale ». Ainsi que le note Sylvie Tissot, les habitants des quartiers populaires vont dès lors être définis par des critères sociaux, d'origine géographique et ethnique au détriment des divisions de classe (L’État et les quartiers – Genèse d'une catégorie de l'action publique, Seuil, 2007). Les émeutes qui touchent 18 régions sur 22 en métropole entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005 sont tout à fait uniques par leur durée, leur extension, et leurs significations.

Rq.Bilan des émeutes de 2005

- 10 346 véhicules de toutes sortes (dont des autobus urbains) brûlés.

- 233 bâtiments publics détruits ou endommagés.

- 74 bâtiments relevant du domaine privé détruits ou endommagés.

- 11 700 policiers et gendarmes engagés au plus fort des émeutes.

- 224 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés.

- 6056 interpellations (dont 4728 pendant la crise et 1328 après les événements).

- 5643 personnes placées en garde à vue.

- 1328 personnes écrouées.

- un coût global estimé par les compagnies d’assurance à 200 millions d’euros.

Paradoxalement, comme le notent Hugues Lagrange et Marco Oberti, ces émeutes marquent la prégnance du modèle d’intégration à la française car par leurs cibles, stratégies et propos, « les jeunes concernés s’adressaient au pouvoir politique », à l’inverse par exemple de la dynamique émeutière britannique opposant fréquemment les communautés ethniques entre elles (Émeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 207). Elles sont pour eux la conséquence de la ségrégation urbaine.

La Grande-Bretagne connait elle aussi trois vagues d’émeutes : au début des années 1980 en particulier à Brixton et Birmingham, en 1991-1992 au nord de Londres, en 2001 autour de Manchester. Elles surgissent le plus souvent en réaction à des agressions racistes mais aussi dans un contexte social marqué par le doublement du nombre de pauvres de 1981 à 1990 qui accroit leur compétition pour l’accès au logement et à l’emploi.

Aux États-Unis, les émeutes de Watts à Los Angeles en août 1965, en réaction à l’arrestation d’un jeune noir, avaient inauguré un cycle de soulèvements de la jeunesse afro-américaine et fait 34 victimes, 4000 arrestations et des dégâts de plus de 40 millions de dollars ; celles de Ferguson, de l’été à l’automne 2014, qui font suite à la mort d’un jeune noir de 18 ans tué par la police, sont d’une ampleur inédite depuis cette date. Pour François Bonnet et Clément Théry, « elles marquent la rupture de la paix raciale la plus durable depuis la seconde guerre mondiale aux États-Unis, et révèlent la transformation de la condition des populations noires depuis une dizaine d’années. D’un côté, les années 2000-2010 sont l’apogée du processus de pénalisation et de contrôle policier de la vie des Noirs. De l’autre, la décennie passée témoigne d’une stagnation, voire d’un recul, de la position des Noirs dans la société américaine. » ( « Ferguson et la nouvelle condition noire aux États-Unis», La Vie des idées , 2 septembre 2014.)

Rq.Aux USA, plus de 2,2 millions de personnes sont en prison, dont 45 % sont noirs. En 2007, environ un tiers des hommes noirs entre 20 et 30 ans sont soit en prison, soit en liberté surveillée. Comme le signale Loïc Wacquant, pour la seule incarcération, l’écart entre les communautés blanche et noire est de 1 à 7,5. En probabilité cumulée sur la durée d’une vie, un homme noir a presque une « chance » sur trois de purger au moins un an de prison, et un hispanophone une chance sur six, contre une chance sur vingt-trois pour un Blanc.

Ex.Les policiers américains tuent en moyenne au moins 400 personnes par an (quatre fois plus que d’exécutions capitales). L’analyse des incidents mortels dans 170 villes américaines entre 1980 et 1986 a montré un lien statistique entre inégalités raciales et homicides policiers. (David Jacobs & Robert O’Brien, « The Determinants of Deadly Force : A Structural Analysis of Police Violence”, in American Journal of Sociology,103(4), 1998, p.837-862.)

Didier Lapeyronnie constate que « la logique des émeutes semble bien être la même partout. Elles s'inscrivent dans des histoires « longues », ne sont pas des événements isolés mais, au contraire, des sortes de sommets dans une situation marquée par une violence plus ou moins endémique. Elles s'inscrivent sur un même terrain social et racial : celui de quartiers marqués par le mélange de la ségrégation raciale, de la pauvreté et de l'exclusion économique. Elles présentent le même mélange de rage contre un ordre social considéré comme injuste et discriminatoire, d'appel à la reconnaissance de citoyens ou d'individus invisibles parce que tenus à l'écart, de dégradations de bâtiments publics, d'incendies de voitures et d'affrontements avec la police. La police constitue une sorte de condensé de l'injustice et de l'arbitraire vécus par la population. Elle incarne l'absence de pouvoir, l'impuissance et le mépris subi. En général, une longue tradition d'incidents et de tensions éclate lors de l'émeute qui est d'abord dirigée contre elle (« Émeutes urbaines en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis », Regards sur l’actualité, n° 319, p. 10).

§ 2 : Les discriminations ethniques

Si la population afro-américaine représente près de 13 % de la population totale, elle constitue 42 % de celle des condamnés à mort en attente d’exécution, 37 % des prisonniers, 23 % des personnes vivant sous le seuil de pauvreté et... seulement 3 % des foyers riches. Ainsi que le signalent Bonnet et Théry, « les années 2000-2010 sont pour les familles noires des années de déclassement social après 40 ans de progrès économique » (François Bonnet & Clément Théry, « Ferguson et la nouvelle condition noire aux États-Unis», La Vie des idées , 2 septembre 2014). Elles ont été les plus touchées par la crise des subprimes de 2008 qui ont creusé les inégalités de patrimoine entre Noirs et Blancs ; en 2010, les ménages noirs sont en moyenne dix fois moins riches que les ménages blancs, alors que le revenu médian des Noirs est « seulement » 25 % inférieur à celui des Blancs. Le nombre de procès pour discriminations au travail (refus de promotion, stagnation du salaire, harcèlement) a quadruplé entre 1996 et 2000, conduisant par exemple Denny’s à verser 54 millions de dollars d’indemnités à des employés issus de minorités ethniques, Texaco 174 millions de dollars et Coca-Cola 192. En 1995, une étude de la Glass Ceiling Commission concluait que les minorités noire et hispanique ne sont que 2 à 3 % à occuper un poste d’encadrement supérieur tandis que les Blancs occupent 97 % de ces postes.

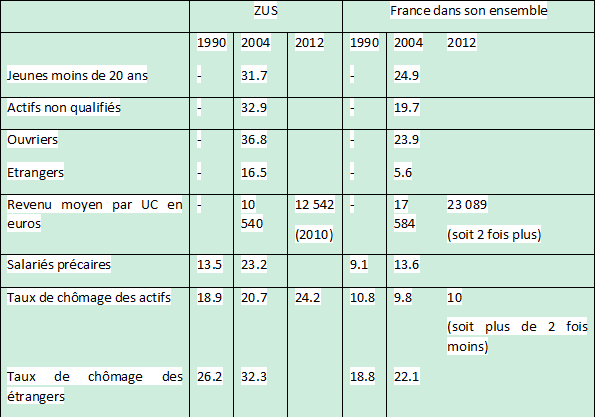

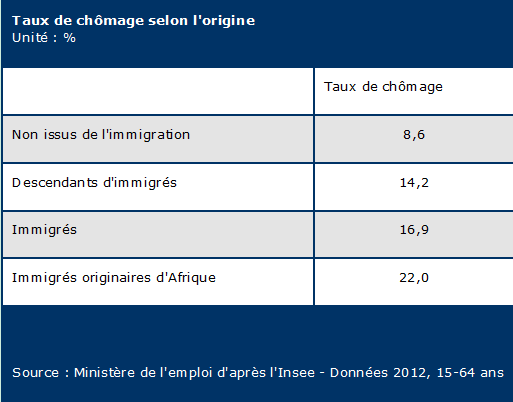

En France, comme le notait le Conseil d’État lui-même dans son rapport de 1998 sur le principe d’égalité, les indices de l’existence d’une discrimination ethnique (notamment contre les jeunes d’origine maghrébine) sont nombreux. D’après le Portrait social de la France 2010, en moyenne entre 2005 et 2009, 86 % des hommes français âgés de 16 à 65 ans ont un emploi quand leurs deux parents sont français de naissance. Ils ne sont que 65 % quand au moins un de leurs parents est immigré et originaire d’un pays du Maghreb. L’écart de taux d’emploi est donc de 21 points. Pour les femmes, il est de 18 points (respectivement 74 % et 56 % de personnes en emploi). En 2012, le taux de chômage des immigrés est le double de ceux non issus de l’immigration, et plus encore pour ceux originaires d’Afrique :

Taux de chômage selon l'origine

L’Observatoire des inégalités s’est demandé si cette situation résulte de discriminations dont sont victimes les immigrés ou des caractéristiques mêmes de cette population. On constate d’abord une corrélation entre chômage d’un côté, âge et diplômes de l’autre : 44,8 % des immigrés et 29,8 % de leurs descendants sont sans diplôme, contre 24,3 % des personnes non issues de l’immigration. Les descendants d’immigrés sont par ailleurs beaucoup plus jeunes : 40 % ont entre 15 et 29 ans contre 27,5 % des non-immigrés. Or, le diplôme et l’âge constituent des facteurs explicatifs majeurs du niveau de chômage en France.

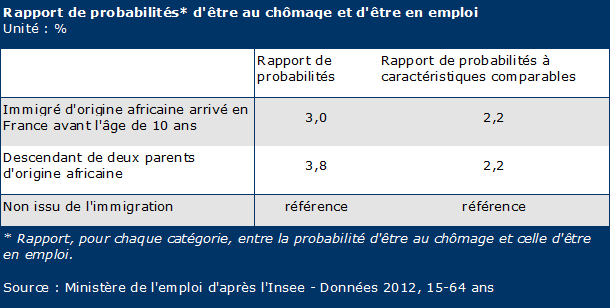

De son côté, le ministère a isolé une partie des facteurs en cause. « Il a calculé, pour chaque catégorie de population, le rapport entre la probabilité d’être au chômage et celle de ne pas y être et a comparé les rapports entre eux selon les différentes populations. Toutes caractéristiques confondues, le rapport de probabilité va de 1 à 3,8 entre les non-immigrés et les descendants d’immigrés d’origine africaine et de 1 à 3 pour les immigrés d’origine africaine. Dit autrement, pour les immigrés, la probabilité d’être au chômage rapportée à celle d’avoir un emploi est trois fois supérieure au même ratio que pour les non-immigrés. Mais cette probabilité dépend beaucoup de l’âge, du diplôme, de la catégorie socioprofessionnelle, etc... Si l’on isole tous ces facteurs, dans les deux cas (immigrés d’origine africaine comme descendants), le rapport se réduit et passe de 1 à 2. » (Observatoire des inégalités). Cette exposition majeure des immigrés au chômage s’explique à la fois par les discriminations à l’embauche et par l’ampleur des emplois qui sont interdits aux étrangers hors Union européenne, estimés de l’ordre du cinquième.

Rapport de probabilités d'être au chômage et en emploi

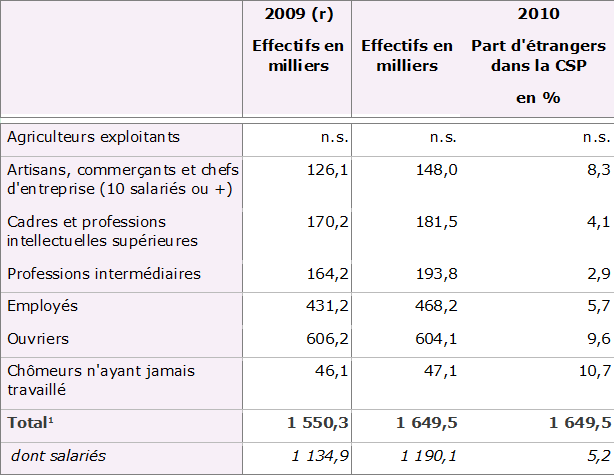

Où travaillent les étrangers vivant en France (1,6 million de personnes) ? Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, dans les catégories populaires pour la plupart. 66 % des Turcs, 52 % des Marocains, 47 % des Portugais, sont ouvriers, contre 23 % des Français de naissance. A l’inverse, la part de cadres chez les actifs étrangers (hors Union européenne) est deux fois moins importante que chez les Français de naissance. Chez les Turcs, elle n’est que de 2 %. (Observatoire des inégalités). Leur emploi est par ailleurs plus précaire. Ainsi, en 2008, 3 % des immigrés étaient intérimaires contre 2 des non immigrés ; 10 % d’entre eux étaient en CDD contre 8,5 % des non immigrés.

Étrangers actifs selon la PCS

Etrangers actifs selon la PCS

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).n.s. Résultat non significatif. Source : Insee, enquête Emploi.

La question des discriminations est devenue un problème public depuis le rapport du Haut Conseil à l’Intégration sur la « lutte contre les discriminations » (1998) et le rapport annuel de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, créée en 2004 et remplacée en 2011 par le Défenseur des droits). Le testing s’est vu reconnaître une valeur de preuve juridique devant les tribunaux par la loi sur l'égalité des chances de 2006. Bien des recherches dessinent les contours d’une société française fortement ethnicisée et racialisée (comme Robert Castel, La discrimination négative : citoyens ou indigènes ?, Paris, Seuil, 2007). Ces discriminations sont multiples, que ce soit à l’école, dans le logement ou sur le marché du travail, dans l’accès aux services et aux loisirs ou dans les relations avec la police et la justice. Cependant, il faut noter que l’absence de « statistiques ethniques » dans notre pays conduit sans doute à sous-évaluer leur ampleur.

Tx.Patrick Simon, « L’intégration menacée ? Les discriminations et l’émergence de minorités ethniques en France », in « La France au pluriel », Cahiers français, n° 352.

Les discriminations ne sont pas nouvelles mais pour lui, « la forme actuelle prise par les discriminations tranche avec celles du passé pour deux raisons principales. Les inégalités frappant les immigrés étaient perçues jusqu’ici comme une conséquence inévitable et naturelle de leur statut précaire et de leurs bas niveaux d’éducation et de qualification. Prises en charge par le « modèle français d’intégration », elles devaient disparaître avec la fusion des immigrés dans le corps national ».

Or, pour l’auteur, ce modèle d’intégration est en crise. « Les discriminations sont devenues une affaire intérieure en distinguant les Français entre eux selon leur origine. Le second facteur de nouveauté dans la situation actuelle tient à l’origine des populations exposées aux discriminations. Toutes les études le démontrent, ce sont les migrants post-coloniaux et leurs descendants qui subissent les préjugés et les stéréotypes négatifs. Il ne s’agit donc pas d’une situation commune aux « immigrés » en tant que tels, mais bien d’une dynamique spécifique qui concerne certains immigrés et, surtout, leurs descendants. On retrouve alors des formes anciennes de domination expérimentées dans le monde colonial et qui se réactivent dans le contexte contemporain. » Il ajoute plus loin un 3e élément : une des grandes différences dans la situation actuelle avec les séquences suivies par les immigrations précédentes est que les discriminations frappent autant sinon plus les descendants d’immigrés nés, scolarisés et socialisés en France et qu’elles concernent également les plus qualifiés en voie d’ascension sociale.

Les discriminations ne sont pas nouvelles mais pour lui, « la forme actuelle prise par les discriminations tranche avec celles du passé pour deux raisons principales. Les inégalités frappant les immigrés étaient perçues jusqu’ici comme une conséquence inévitable et naturelle de leur statut précaire et de leurs bas niveaux d’éducation et de qualification. Prises en charge par le « modèle français d’intégration », elles devaient disparaître avec la fusion des immigrés dans le corps national ».

Or, pour l’auteur, ce modèle d’intégration est en crise. « Les discriminations sont devenues une affaire intérieure en distinguant les Français entre eux selon leur origine. Le second facteur de nouveauté dans la situation actuelle tient à l’origine des populations exposées aux discriminations. Toutes les études le démontrent, ce sont les migrants post-coloniaux et leurs descendants qui subissent les préjugés et les stéréotypes négatifs. Il ne s’agit donc pas d’une situation commune aux « immigrés » en tant que tels, mais bien d’une dynamique spécifique qui concerne certains immigrés et, surtout, leurs descendants. On retrouve alors des formes anciennes de domination expérimentées dans le monde colonial et qui se réactivent dans le contexte contemporain. » Il ajoute plus loin un 3e élément : une des grandes différences dans la situation actuelle avec les séquences suivies par les immigrations précédentes est que les discriminations frappent autant sinon plus les descendants d’immigrés nés, scolarisés et socialisés en France et qu’elles concernent également les plus qualifiés en voie d’ascension sociale.