Le monde du travail a connu des bouleversements sans précédents au cours de ces cinquante dernières années : l ’emploi s’est féminisé, tertiarisé et urbanisé ; il est aussi devenu plus qualifié. Les contraintes associées au travail ont progressivement changé de nature avec la montée des flexibilités : moins de fatigue physique mais davantage de stress au travail. Surtout l’emploi apparaît plus « éclaté » : le règne de la grande entreprise industrielle, marquée par une organisation du travail de type fordiste ou taylorien, avec essentiellement des contrats de travail à durée indéterminée et à temps plein est aujourd’hui dépassé. On assiste à un émiettement des situations qu’il s’agisse des statuts et des situations d’activité entre l’emploi et le chômage, des durées et des rythmes de travail, des modes de rémunération ou même des unités productives.

Rq.Le « retour de la question sociale » depuis les années 1990 semble fermer la boucle ouverte avec l'invention du travail salarié et la « question sociale » du XIXe (voir leçon 2).

La question se pose aujourd'hui en raison des métamorphoses voire de la crise du travail, métamorphoses qui semblent affecter la capacité du travail à faire le lien social.

- Donner un revenu : de plus en plus de personnes en sont privées et cette privation serait le premier pas vers l'exclusion ou la désaffiliation, et la source principale de la fracture sociale ;

- Il en va de même pour donner une place, une utilité sociale dans la société ;

- Fournir à l’individu une identité sociale est-il encore possible quand l'éclatement du collectif de travail rend plus difficiles les mécanismes d'identification collective, quand la hantise de la perte de travail détruit la solidarité, quand les organisations syndicales sont elles aussi en plein marasme (voir leçon 9) ?

Section 1 : La transformation des modes de production

§ 1 : Le troisième âge du capitalisme

Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans Le nouvel esprit du capitalisme (Gallimard, 1999), analysent « les changements idéologiques qui ont accompagné les transformations récentes du capitalisme » (p. 35), l’idéologie étant entendu de façon générale comme « un ensemble de croyances partagées, inscrites dans des institutions, engagées dans des actions et par là ancrées dans le réel » (1999 : 35). Ils distinguent trois périodes différentes du capitalisme, chacune marqué par un « esprit du capitalisme », c’est-à-dire « l’idéologie qui justifie l’engagement dans le capitalisme » (p. 42).

- le capitalisme marchand du XIXe siècle, du bourgeois (capitalisme patrimonial et familial) mais aussi du « chevalier d’industrie », ayant le goût du risque ;

- le capitalisme industriel des années trente aux années 1970 de la grande entreprise et du compromis fordiste : organisation, centralisation, bureaucratie, planification, directeur (salarié et non pas détenteur du capital), cadres, ingénieurs, hiérarchie, production de masse, consommation de masse, standardisation ;

- depuis le choc pétrolier de 1973, le 3ème âge, le capitalisme financier mondialisé porteur de la cité par projets, justifiant un monde connexionniste (projet, lien et réseau) par opposition au modèle hiérarchique précéden.

En comparant deux corpus de textes de management, le premier des années 1960 et le second des années 1990, les auteurs montrent également comment le capitalisme se ressource et se régénère à sa critique, ici celle de 1968 dont les aspirations (créativité, autonomie, polyvalence etc...) sont reprises par le nouveau management et porteuses des transformations du travail que nous allons voir après avoir brièvement résumé les principales évolutions de l’emploi en France.

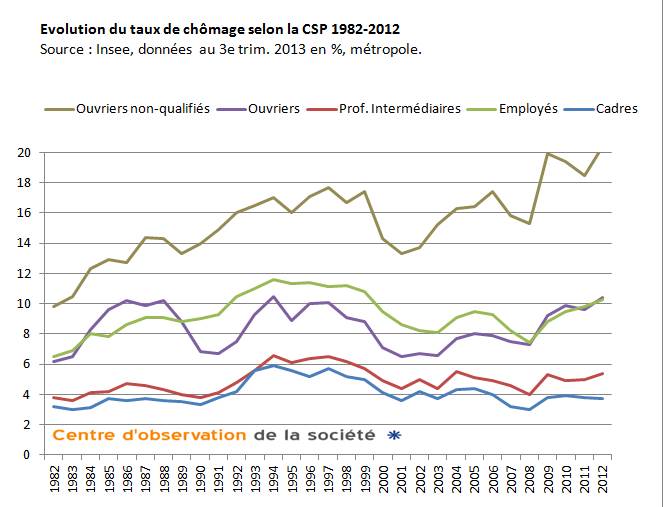

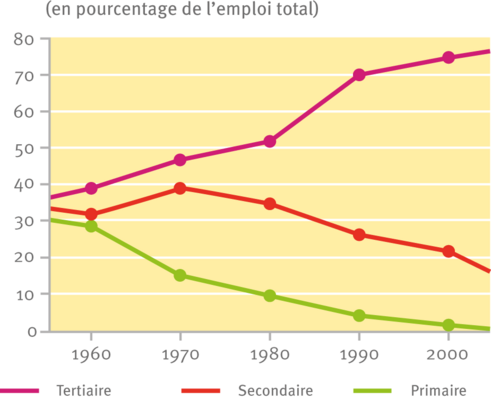

Evolution des trois secteurs d'emploi

Ce premier tableau est particulièrement éclairant de l’évolution contrastée des trois secteurs d’emploi, avec la progression vertigineuse du secteur tertiaire (des services) au détriment du secteur primaire (l’agriculture) et du secteur secondaire (l’industrie). En 2011, ils occupent respectivement 79,5 % de la population active, 1,8 % et 18,7 %.

Rq.En 1970, le secteur industriel totalisait environ 5 350 000 emplois. En 2008, il n'en totalise plus qu'environ 3 640 000. Il a donc perdu environ 1/3 de ses effectifs au profit du secteur tertiaire. Celui-ci comptait en 1970 un peu plus de 11 300 000 emplois, et plus de 20 000 000 en 2008, soit une multiplication d’environ 1,8 entre 1970 et 2008.

L’extension du salariat se poursuit et en 2012, près de 9 actifs occupés sur 10 sont salariés. Le salariat est plus fréquent chez les femmes (92,3 %) que chez les hommes (85,1 %). Parmi les salariés, 22,1 % travaillent dans la fonction publique en 2012. Les formes particulières d’emploi (contrat à durée déterminée, intérim, apprentissage) représentent 12 % de l’emploi total, soit le niveau d’avant-crise (Données reprises à Portait social de la France, 2013, p. 192).

§ 2 : Le post-fordisme

C’est du Japon, et plus précisément dans les usines Toyota, que sont expérimentées de nouvelles formes d’organisation du travail, à l’initiative de l’ingénieur Ohno, avant qu’elles ne soient importées aux États-Unis au début des années 1980 via les « transplants » nippons. Robert Boyer et Jean-Pierre Durand (L'après-fordisme, Syros, 1993) définissent le « toyotisme » comme des techniques organisationnelles destinées à améliorer l'efficacité de la production au centre desquelles se trouve la lean production ou production frugale, « au plus juste », ce qui induit zéro stock et la pratique des flux tendus. Il opère un renversement total de la logique de production.

La pratique du flux tendu suppose d’abord une main d’œuvre polyvalente (à l’inverse de la spécialisation du salarié typique du taylorisme) et sa flexibilité qu’encourage l’individualisation des salaires, alors que dans le modèle fordiste, les politiques salariales des entreprises étaient fondées sur un principe simple : la rigidité des salaires (chaque poste était associé à un coefficient inscrit sur une échelle de salaire négociée au niveau sectoriel par les syndicats et les employeurs ; le salaire ne variait pas selon les fluctuations économique).

L’impératif de flexibilité pour accroître la capacité d'adaptation de l'entreprise se décline de différentes manières. On en distingue 4 formes.

- la flexibilité externe : ajustement par le recours au marché du travail (licenciements, externalisation, travail temporaire, contrats atypiques qui représentent désormais 80% des embauches dans les entreprises de plus de 50 salariés) ;

- la flexibilité interne : par réajustement au sein de l'entreprise (formation, rémunération avec individualisation des salaires avec indexation sur les résultats de l'entreprise et l’organisation du travail) ;

- la flexibilité quantitative qui consiste à diminuer la part des coûts fixes au profit des coûts variables ;

- la flexibilité qualitative (interne par définition) pour adapter les qualifications et l'organisation de la production à la demande : polyvalence, atelier flexible, management participatif censé encourager l'initiative.

Nombre d’entreprises avec et sans salariés en France et aux États-Unis (en %)

| Nombre d’entreprises (%) États-Unis France | Sans salariés 80 67 | Avec salariés 20 33 | Total 100 100 |

Le système japonais a été qualifié de post-fordien, fordien, hyperfordien ou encore pré-fordien, mais l’on parle le plus souvent de post-fordisme. Il se diffuse ensuite aux États-Unis où, d’après Philippe Askenazy (Les désordres du travail, Seuil, 2005, p. 17), les 2/3 de l’industrie ont connu ce processus de réorganisation au début des années 1990, avant d’arriver en Europe quelques années plus tard. Mais ces processus de réorganisation ne concernent pas toutes les entreprises et pas toutes au même degré de sorte qu’au sein d’un même espace national, ou d’un même secteur, coexistent plusieurs modèles et même plusieurs combinaisons possibles de modèles pour une même entreprise. Robert Boyer et Michel Freyssenet dénombraient ainsi 6 modèles pour la seule industrie automobile (Les modèles productifs, La Découverte, 2000).

Ces métamorphoses sont liées au passage du fordisme au post-fordisme que l'on observe depuis la crise de 1973-74. Le fordisme se caractérisait par la production en série de produits standardisés et la fragmentation des tâches (voir leçon 2). Il impliquait:

- de fortes concentrations ouvrières à l'échelle nationale ;

- un fort interventionnisme étatique chargé de tempérer les influences économiques extérieures et de protéger la main d’œuvre nationale des effets de la concurrence internationale ;

- une gestion de type néo-corporatiste entre État-patronat-organisations syndicales.<LISTE_ELEMENT/>

Rq.Mais l’Organisation scientifique du travail comportait deux limites : d’une part, elle était rentable pour la production en grande série souvent de biens de consommation de masse (d’où le lien entre production et consommation de masse). Les coûts de la réorganisation du travail étaient amortis par un grand volume de production qui n’était possible que pour certains secteurs industriels seulement aujourd’hui en crise. Elle impliquait d’autre part des coûts humains, sociaux et ensuite matériels qui provoquaient absentéisme, roulement du personnel, conflits et désintérêt pour le travail.

Le post-fordisme s'inscrit dans une logique de globalisation économique et de concurrence internationale accrue qui n'est plus freinée par les barrières étatiques. Il s'organise sur le modèle centre/périphérie, entraînant la précarisation et la segmentation du marché du travail à l'échelle mondiale. Depuis la disparition des pays de l'Est, il est entièrement dominé par une conception ultra-libérale de l’État et de la société. Internationalisation de la production et diffusion idéologique vont donc de pair. Il s’inscrit aussi dans ce que le CNPF (ancêtre du Medef) qualifiait à partir de 1978 de « gestion concurrentielle du progrès social ». Il s’agissait de faire concurrence aux syndicats en leur reprenant la « gestion du social » ; d’où le rôle médiateur de l’encadrement et le développement des cercles de qualité par exemple.

§ 3 : Les nouvelles formes de domination au travail

La transformation technique du travail (faisant toujours moins appel aux grandes organisations de type taylorien) ainsi que le contexte de concurrence exacerbée produit par la mondialisation économique ont pour effets la précarisation de la force de travail et l’individualisation croissante de la relation de travail qui vont à l’encontre d’une évolution séculaire. Dans les deux cas, comme le dit Charles Goldfinger (Travail et hors travail, Odile Jacob, 1998), il y a « risque de disparition d’un référentiel commun qui sous-tend les liens d’appartenance culturelle et sociale à un ou plusieurs groupes ». L’éclatement des collectifs de travail remet en cause l'intervention publique qui structure la relation salariale et la vie de travail dans l'entreprise. De même, l’individualisation croissante des contrats (salaires, horaires, etc...) rompt avec la dynamique de collectivisation de la relation du travail au principe du droit social et semble renouer avec le « contrat de louage » du début du XIXe siècle. Pour les syndicats, cela constitue un véritable obstacle à l’unification des revendications permettant de dégager un « nous ». Il est vrai aussi que « la déréglementation et l’effondrement syndical de la fin des années 1970 et du début des années 1980 ont accéléré ces processus » de réorganisation du travail aux USA, dit Philippe Askenazy (Les désordres du travail, Seuil, 2005, p. 18), mais le constat vaut aussi pour l’Europe (voir leçon 9).

Les chantres de ce modèle voient dorénavant dans l’entreprise un lieu d’émancipation. L’entreprise serait devenue « post-bureaucratique », décentralisée voire réticulaire, régie par des managers et non plus des chefs. Elle requiert des salariés polyvalents, responsables, réactifs et adaptables auxquels elle redonnerait une autonomie dans le travail. Le « management participatif » a en effet repris aux politistes étudiant les budgets participatifs le thème de l’empowerment (« montée en autonomie »), c’est-à-dire principalement l’« utilisation de la prise de parole pour promouvoir la participation active et l’implication des membres de l’organisation » (Linda Putnam, Nelson Philips et Pamela Chapman in Stewart Clegg, Cynthia Hardy et Walter R. Nord, Handbook of organisation studies, Sage, 1996.)

Le management par projet, forme de despotisme doux pour S. Clegg et D. Courpasson (in Journal of Management Studies, volume 41, n° 4, june 2004, cité par Sciences humaines, n° 158 mars 2005), montre la capacité du capitalisme à s’adapter à sa critique venue de 1968 (dénonciation de l’autoritarisme, valorisation de l’autonomie individuelle, comme l’ont montré Luc Boltanski et Eve Chiapello). Il suppose un autocontrôle accru du salarié (par le reporting, compte rendu de ses activités par le salarié, les techniques de « développement personnel ») et un contrôle décentralisé, par les pairs (par le « feed-back » des cadres).

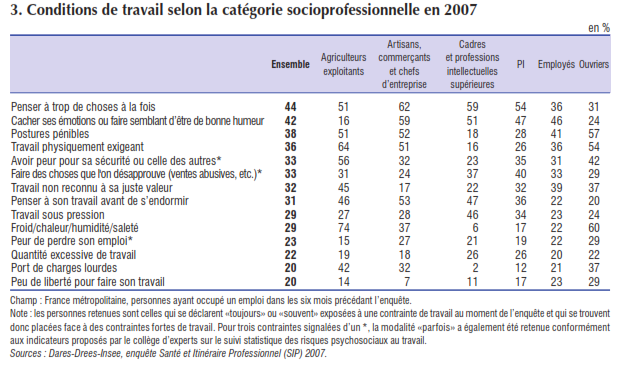

Toutefois, l’ensemble des enquêtes auprès des salariés révèlent une augmentation des pénibilités et des nuisances liées au travail, et surtout de la « charge mentale » constitutive de l’explosion des troubles musculo-squelettiques et du stress professionnel, variable selon les CSP comme le montre le tableau suivant.

Conditions de travail selon la catégorie socioprofessionnelle en 2007

Par ailleurs, les plus touchés par le phénomène d’externalisation qui est aussi une précarisation du salariat sont les plus fragiles : les plus de 50 ans, les immigrés, les femmes, les personnes à santé fragile souvent en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. En revanche, ceux qui « s’en sortent » le mieux sont ceux disposant de capital social, de compétences linguistiques et évidemment et de plus en plus les surdiplômés.