Le cas de l'œuvre créée par un salarié

1. L'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé

Important :

Si le professionnel du droit crée le contenu numérique dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, le lien de subordination qui le lie à son employeur contrarie, en pratique, l'exercice normal de ses prérogatives tant patrimoniales que morales.

L'article L111-1 du CPI en son alinéa 3 édicte comme principe que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa (droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous), sous réserve des exceptions prévues par le présent code »

.

Malgré l'énoncé clair de l‘article L111-1 du CPI, la difficulté spécifique au statut des créations salariées persiste, surtout depuis l'intégration des TIC[1] qui a entrainé une multiplication de situations de création de contenus protégés dans le contexte professionnel.

Exemple : Exemples

Explosion de la littérature grise, plus grande diffusion des contenus sur les réseaux, valorisation des contenus par la commercialisation via des banques de données payantes, etc.).

Important :

La seule exception légale qui prend en compte la spécificité de la création salariée concerne le logiciel.

Selon l'article L113-9 du CPI, « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer »

.

Pour les autres genres d'œuvres, il faut malheureusement s'en remettre à une jurisprudence insusceptible de garantir la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaire en la matière.

Remarque :

Les positions jurisprudentielles contradictoires dans le temps ont finalement abouti à des divergences doctrinales et à des pratiques contractuelles qui s'avèrent parfois contra legem (voir sur ce point la synthèse dans le Lamy Droit des médias et de la communication 2012, étude n°118-14).

: Rapport des Pr. Gaudrat et Massé à Mme la Ministre de la Culture et de la Communication relatif à la titularité des droits sur les œuvres réalisées dans les liens d'un engagement de création à exécution successive.

Conscient du problème posé par la création salariée, les trois ministères de la culture, de la justice et de l'industrie commandèrent, en octobre 1999, un rapport « sur les conditions de dévolution des droits de propriété intellectuelle dans un cadre contractuelle, telles qu'elles résultent du code de la propriété intellectuelle, ce qui englobe la notion d'œuvre collective et sur le statut de la création salariée »

. Malheureusement, les recommandations préconisées par MM. Gaudrat et Massé, auteurs du rapport, ne furent suivies d'aucune réforme législative sur le sujet.

Conseils, trucs et astuces :

Compte tenu du contexte actuel, la raison exige, tout de même, de respecter ces quelques principes pour éviter la censure des juges et l'incertitude quant à la dévolution des droits sur les contenus créées dans un contexte professionnel.

: Jurisprudence

Une jurisprudence, aujourd'hui dominante, réfute que le seul fait de l'existence d'un contrat de travail liant un salarié/auteur puisse avoir pour effet le transfert automatique ou la cession tacite et implicite des droits patrimoniaux de ses œuvres au profit de l'employeur. Depuis ces vingt dernières années, faute d'évolution législative, la Cour de cassation se contente donc d'appliquer strictement les dispositions des articles L111-1 et L131-3 du CPI. C'est ainsi que dans un arrêt de principe (jurisprudence Nortène) en date du 16 décembre 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »

(Civ. 1ère , 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-11480[2]). Cette position a été, par la suite, confirmée par des arrêts plus récents (CA Paris, 18 février 2000, RIDA n°186, octobre 2000, p.292 ; CA Paris 29 septembre 2004, Prop. Intell., n°17, octobre 2005, p.450 ; Com. 28 avril 2004, pourvoi n° 02-14220, Juris-Data n°023567[3]).

Important :

Les métiers du droit doivent donc prendre acte de la position jurisprudentielle en faveur uniquement de la cession expresse des droits patrimoniaux de la création salariée. Afin de garantir un minimum de prévisibilité quant à la dévolution des droits patrimoniaux, les employeurs doivent mettre en place un dispositif contractuel conforme à l'interprétation stricte de la Cour de cassation. Ce dispositif sera flexible pour s'adapter à la variété des situations possibles.

Tout d'abord, des clauses spécifiques doivent être intégrées au contrat de travail pour encadrer les prérogatives morales. Ainsi, le droit au nom et à la paternité doit être garanti de manière absolue au bénéfice du salarié créateur. Par contre, le droit de divulgation et le droit à l'intégrité de l'œuvre sont certes reconnu au bénéfice du salarié, mais l'employeur peut utilement rappeler dans le contrat de travail, les contraintes techniques et matérielles inhérentes au poste occupé par le salarié comme limites objectives de l'exercice de ces droits moraux sur les contenus dont l'élaboration relève de l'activité normale du salarié.

Exemple :

Le responsable du service juridique d'une société tenu, contractuellement, de mettre en ligne une newsletter interne sur l'actualité du droit social.

Concernant la cession contractuelle des droits patrimoniaux au bénéfice de l'employeur, l'enjeu des clauses spécifiques insérées dans le contrat de travail est de définir, avec la plus grande précision possible, les différentes situations pratiques de création salariée et leurs régimes spécifiques.Le premier cas de création salarié est celui où le professionnel du droit, dans un contexte professionnel, participe à l'élaboration d'un contenu numérique, sous les instructions de l'employeur. Dans ce cas, le contrat de travail doit rappeler qu'un tel processus de création relève de l'œuvre collective, qui légalement dévolue l'ensemble des droits de l'œuvre finale à l'employeur.

Exemple :

La rédaction par le professionnel du droit d'une rubrique du site web institutionnel de l'entreprise.

Le second cas de création salarié est celui où le professionnel du droit produit des contenus numériques relevant de la littérature grise. Dans ce cas, l'employeur n'envisage aucune exploitation commerciale du contenu et souhaite juste que le contenu puisse être diffusé efficacement au sein du système d'information de l'entreprise. C'est pourquoi, une clause du contrat de travail rappellera que la production de cette littérature grise relève de l'activité normale du salarié, et que celui-ci ne pourrait faire obstacle à sa diffusion interne au sein du système d'information sans remettre en cause son engagement contractuel vis-à-vis de son employeur. Enfin, le troisième cas de création salarié est celui où le professionnel du droit produit des contenus numériques relavant de la littérature blanche. Dans ce cas, l'employeur est susceptible d'envisager une exploitation commerciale du contenu. Le contrat de travail doit donc, pour ce type de contenu, rappeler l'exigence de cession expresse et inviter le salarié à conclure avec son employeur, pour chaque contenu exploité, un contrat d'édition ou de représentation conforme au formalisme de l'article L 131-2 du CPI.

Remarque :

Pour illustrer les pratiques contractuelles procédant de cet enjeu du transfert des droits des créations salariées, dans la troisième partie du module, des modèles de clauses seront proposées.

2. Le régime dérogatoire des fonctionnaires

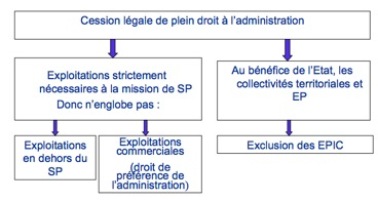

Selon l'article L111-1 du CPI alinéa 3 modifié par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, la titularité des droits reste au bénéfice de l'agent public sous certaines conditions. Ceci dit, cette titularité reste, en grande partie, virtuelle, dans la mesure où l'article L131-3-1 du CPI prévoit que dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

Important :

Ce régime exorbitant ne s'impose qu'aux fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions qui doit relever de la mission de service public de leur établissement ou de leur service de rattachement.

Important :

S'il est envisagé une exploitation commerciale de la création d'un fonctionnaire, son administration bénéficie alors d'un droit de préférence.

Exemple :

Concrètement, cela signifie par exemple que pour publier un rapport élaboré par un fonctionnaire du ministère de la justice, avant de proposer la publication à une maison d'édition privée, le fonctionnaire-auteur doit le proposer à la documentation française.

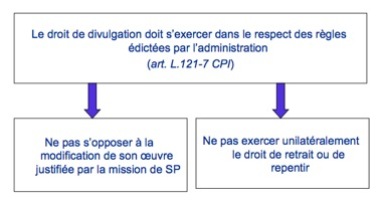

De plus, pour permettre à l'administration d'exercer pleinement les droits patrimoniaux sur l'œuvre de son agent, l'article L121-7-1 du CPI suspend l'exercice du droit de divulgation et de retrait du fonctionnaire en ces termes :

« L'agent ne peut : »

« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; »

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique »

.

Important :

Par contre, le droit au nom et à la paternité au bénéfice de l'agent/auteur doit, en toute circonstance être respectés tant par l'administration que par les tiers.