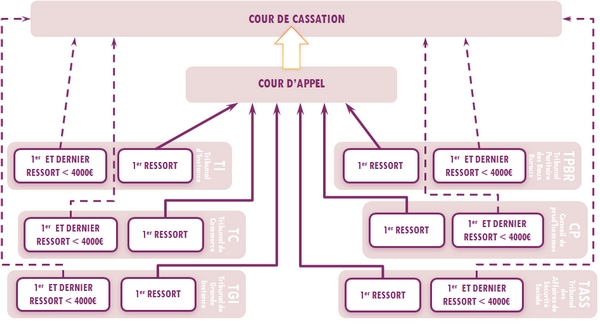

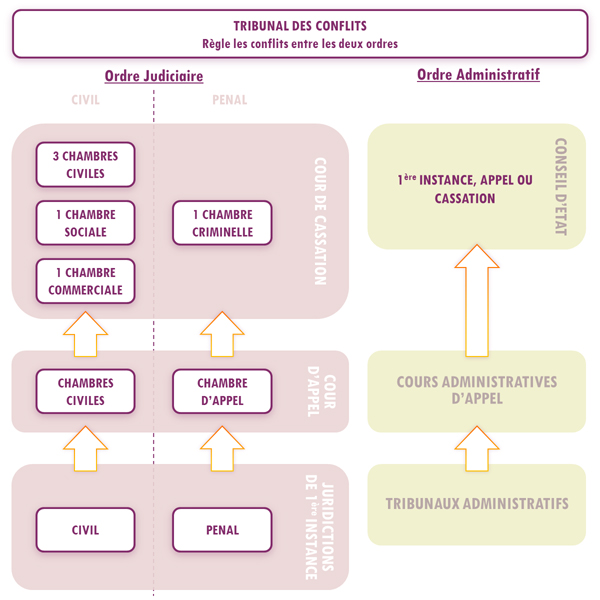

Elles peuvent être figurées sur un tableau qui, horizontalement, se divise en deux ordres (judiciaire et administratif) et, verticalement, en trois niveaux (1er degré, 2nd degré, juridictions suprêmes).

L’organisation juridictionnelle actuelle, qui reprend la division fondamentale droit public / droit privé, est le fruit d’une longue évolution, qui a été marquée par deux grandes décisions intervenues au XVIIIème siècle : la séparation des pouvoirs et la séparation des ordres juridictionnels.

Pour lutter contre cette confusion des pouvoirs (puisque les tribunaux devenaient aussi législateurs), les révolutionnaires ont instauré un schéma de séparation entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Cette séparation fut consacrée par l'article 16 de la D.D.H.C. qui énonce : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution".

Depuis lors, les cours et tribunaux ont eu l’interdiction de rendre des arrêts de règlement, c’est-à-dire des jugements dont la portée dépasse le seul litige qu’ils ont à trancher (V. art. 5 C. civ. infra).

Une fois décidée la séparation des pouvoirs, on aurait pu imaginer que les mêmes juges soient compétents pour juger toutes sortes de litiges, et pour appliquer aussi bien le droit public que le droit privé. Mais la méfiance des révolutionnaires à l’égard des juges était telle qu’ils ont adopté une loi leur interdisant de s’immiscer dans l’activité de l’Administration, et de connaître des litiges dans lesquels l’Administration est impliquée.

La loi des 16-24 août 1790 dispose en effet :

"les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions".

Ainsi les juges se voyaient-ils non seulement interdire d’exercer un quelconque pouvoir législatif ou réglementaire, mais leur compétence juridictionnelle était limitée aux seuls litiges entre particuliers.

Dans un premier temps les litiges impliquant l’Administration furent réglés par l’Administration elle-même, et ce n’est qu’à partir de 1872 que fut véritablement créé un autre ordre juridictionnel, chargé d’appliquer le droit public aux litiges dans lesquels était impliqué l’Administration et les personnes publiques : ainsi naquit l'ordre juridictionnel administratif.

La séparation entre l’ordre juridictionnel administratif et l’ordre juridictionnel judiciaire reste aujourd’hui l'un des principes fondamentaux et caractéristiques du droit français.

Nous nous intéresserons d'abord à l'ordre juridictionnel judiciaire (Section 1) puis à l'ordre juridictionnel administratif (Section 2), enfin au Tribunal des conflits (Section 3).

Section 1. L’ordre juridictionnel judiciaire

Par exemple, quand on parle du principe de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire s'oppose au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif : le terme judiciaire renvoie ici à la fonction de juger en général.

En revanche, lorsque l’on parle d’ordre judiciaire, c’est pour désigner les tribunaux qui appliquent le droit privé, à des litiges qui n’impliquent pas l’Administration.

Vous devez en conséquence faire attention à la distinction: pouvoir judiciaire / ordre judiciaire.

§1. Présentation générale : de la 1ère instance à la cassation

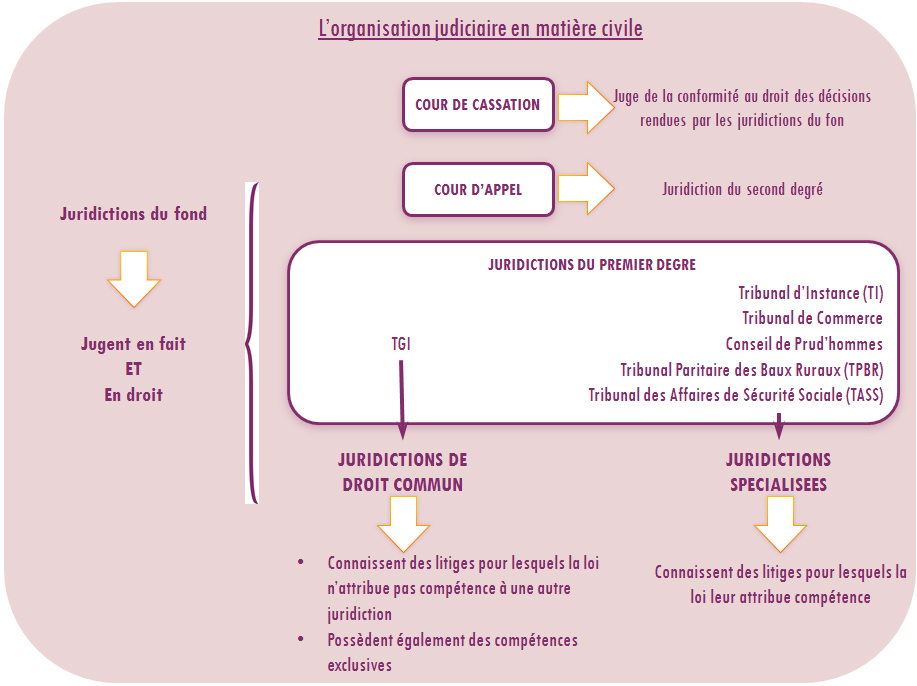

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont organisées en 3 niveaux :

- la première instance,

- l'appel,

- la cassation.

A. La première instance

Les juridictions de première instance connaissent des affaires pour la première fois. Elles les examinent en fait et en droit :

En fait : L'objectif est ici de savoir ce qui s’est réellement passé. Pour cela, les juges entendent les personnes qui s’opposent (les parties) ou, plus fréquemment, les avocats qui les représentent et qui donnent leur propre version des faits.

Mme X est ici demandeur à l’instance en divorce.

M. X est défendeur.

Les juges vont examiner les différentes preuves produites par chacune des parties (témoignages, lettres, constat d’huissier, etc...) et vont arrêter la version des faits qui leur semble la mieux établie.

En droit :

- Il va d’abord falloir que les juges attribuent aux faits qu’ils ont retenus une qualification, c’est-à-dire qu’ils vont faire entrer ces faits dans une catégorie juridique prédéterminée.

Art. 212 C. civ. : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

- Les juges vont ensuite devoir rechercher la règle de droit qui est applicable en cas de faute commise par un époux au cours du mariage.

Art. 242 C. civ. : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Si Mme X arrive à convaincre les juges que la faute de M. X constitue une faute grave ou renouvelée, et qu'elle rend intolérable le maintien de la vie commune, elle gagnera son procès, et obtiendra le divorce aux torts exclusifs de M. X

Si M. X n’est pas satisfait, il pourra contester cette décision devant une Cour d’appel.

On passe alors au deuxième niveau de l'ordre juridictionnel judiciaire : l'appel.

B. L'appel

La Cour d’appel va entièrement rejuger l’affaire. Elle va à nouveau examiner l’affaire en fait et en droit, sans être liée par ce qui a été décidé en première instance.

La Cour d’appel va suivre les 3 étapes précédemment évoquées : examen des faits / qualification des faits / recherche de la règle de droit applicable. C’est donc une seconde chance qui est offerte au justiciable, et c’est pour cela qu’on dit que la Cour d’appel constitue un second degré de juridiction.

Deux possibilités se présentent alors :

| Soit la Cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance | Soit la Cour d’appel infirme le jugement |

|

Ex.La Cour d'appel estime que M. X a trompé sa femme, que ce fait peut être qualifié de faute, et que cette faute justifie que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari.

| C'est à dire qu'elle répare les erreurs intellectuelles commises en première instance, en retranchant du jugement les motifs et solutions erronées, et en y substituant les siens.

Ex.La Cour d’appel estime que M. X n’a pas trompé son épouse, mais que Mme X a violé l’obligation de cohabitation, en abandonnant sans motif le domicile conjugal. Elle qualifie le comportement de Mme X de faute, et prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

|

Que peuvent faire les époux X ?

Une dernière possibilité s’ouvre à eux : porter leur litige devant la Cour de cassation, en formant ce qu'on appelle un pourvoi en cassation.

C. La Cassation

Hypothèse de travail: la Cour d'appel a infirmé le jugement rendu en première instance ; l'arrêt d'appel prononce le divorce aux torts exclusifs de Mme X ; celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est le recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation contre une décision statuant en dernier ressort. Il est généralement composé de moyens, eux-mêmes divisés en branches.

Attention, la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction :

La Cour de cassation n’a pas la même fonction que les juridictions inférieures. En effet, la Cour de cassation n’est pas juge du fait, mais seulement juge du droit.

Elle ne va pas rejuger l’affaire en fait, mais seulement en droit. Cela signifie qu'elle va considérer comme acquise la version des faits retenue par la Cour d’appel (= Mme X a abandonné le domicile conjugal) sans réexaminer les preuves (témoignages, lettres, constat d’huissier...).

Article 604 du Code de procédure civile : "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit".

Mais la Cour de cassation va en revanche suivre la 2ème et la 3ème étape du travail du juriste, en vérifiant :

- Que les faits retenus ont reçu la bonne qualification. Il peut arriver dans certains cas que l’adultère ne soit pas considéré comme une faute.

- Que c’est la bonne règle de droit qui a été appliquée, et qu’elle a été correctement appliquée.

Deux possibilités se présentent alors :

- Soit la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a bien qualifié les faits et qu’elle a bien appliqué la bonne règle de droit. Alors elle rejette le pourvoi, et l’affaire est terminée.

- Soit elle estime que la Cour d’appel a commis une erreur dans son raisonnement. Alors elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, et renvoie l’affaire devant une autre Cour d’appel, ou devant la même Cour d’appel composée de magistrats différents, pour que l’affaire soit rejugée en fait et en droit.

Rappelons que la Cour de cassation n’est que juge du droit. Elle ne peut donc substituer sa décision à celle de l’arrêt qu’elle a annulé. Elle doit donc renvoyer l’affaire à une autre Cour d’appel, qui réexaminera l’affaire dans son entier.

Tel était le cas en l’espèce => Si Mme X forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel, la Cour de cassation pourra censurer l’arrêt au motif que celui-ci a violé l’article 245 du Code civil. L’arrêt sera cassé et annulé, et l’affaire sera renvoyée devant une autre Cour d’appel.

Nous verrons ultérieurement ce qui se passe alors, en étudiant le mécanisme du renvoi.

A retenir :

- Les trois étapes du travail du juge (et de tous les juristes en général) : examen des faits / qualification / recherche et application de la règle de droit.

-

La distinction entre le fait et le droit : elle recouvre globalement les différentes étapes du travail du juriste. La première étape correspond à la partie "fait" de cette distinction ; les deux dernières étapes correspondent à la partie "droit".

- Les correspondances entre cette distinction fait / droit et le travail accompli par le juge en fonction du degré de juridiction : tandis que les juridictions des 1er et 2nd degré (Tribunaux de 1ère instance et Cour d’appel) jugent en fait et en droit (accomplissant donc les 3 étapes du raisonnement juridique), la Cour de cassation se contente d’être juge du droit. Elle ne constitue pas un 3ème degré de juridiction, puisqu'elle ne rejuge pas l'affaire ; elle n'examine pas les faits et se contente de contrôler les deux dernières étapes du travail : qualification et application de la règle de droit.

Maintenant que l'on a observé l'articulation entre les niveaux d'instance, nous pouvons examiner de plus près les différentes types de juridictions.

§2. Les juridictions de première instance

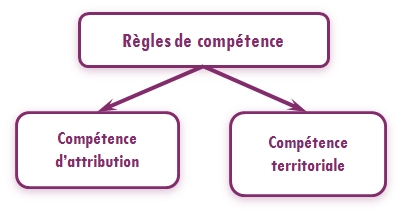

Il est nécessaire, avant d’entrer dans le détail de l’organisation des juridictions civiles, de comprendre ce que sont les règles de compétence : au premier coup d’œil, sur le tableau de l'organisation judiciaire, on constate que les juridictions de première instance sont assez nombreuses, donnant au tableau une forme pyramidale. Pour savoir quelle est la juridiction que l'on doit saisir pour régler tel ou tel litige, on doit connaitre les règles de compétence, qui précisent les attributions respectives des différentes juridictions.

Il y a deux types de compétence :

En principe, la règle veut que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, car l'action en justice n'est pas forcément fondée et l'on veut minimiser le dérangement causé au défendeur.

- Il s’agit d’un litige relatif au droit de la filiation, qui est une branche du droit de la famille -> les règles de compétence d’attribution nous indiquent que ce sont les T.G.I. qui sont compétents.

- Les règles de compétence territoriale nous indiquent pour leur part que, parmi tous les T.G.I. français, le T.G.I. compétent est celui de PARIS, puisque c'est là que réside le défendeur. La femme devra donc assigner l’homme devant le T.G.I. de PARIS. Si elle se trompe, sa demande sera irrecevable, et automatiquement rejetée. Elle devra former une nouvelle assignation devant le tribunal compétent.

Autre précision terminologique : En principe, toutes les décisions rendues par une juridiction de première instance sont susceptibles d’appel. On dit alors que les tribunaux jugent en premier ressort et les Cours d'appel en dernier ressort.

Mais le problème est que les Cours d’appel sont très encombrées : trop d’affaires, pas assez de magistrats => dans certains cas, lorsque les sommes en jeu sont faibles, l’appel n’est pas permis. La seule voie de recours possible est alors le pourvoi en cassation.

On dit dans ces cas que les tribunaux jugent en premier et dernier ressort.

Ces explications doivent normalement éclairer les développements qui vont suivre. Après avoir examiné les différentes juridictions civiles, nous nous intéresserons aux juridictions répressives.

A. Les Juridictions Civiles

Nous verrons successivement les juridictions spécialisées, et les juridictions à compétence générale.

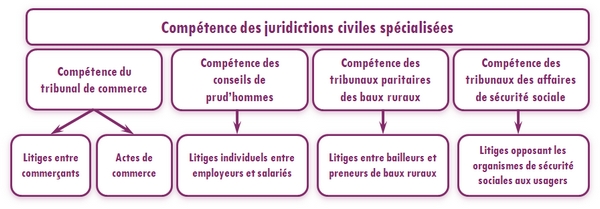

1. Les juridictions spécialisées

Les juridictions spécialisées ne sont compétentes que pour les matières qu’on leur a précisément assignées.

Pour commencer par celles dont la compétence est la plus précisément délimitée, ces juridictions sont :

- Les tribunaux de commerce (ou juridictions consulaires)

Ils sont compétents pour trancher :

- Les litiges entre commerçants (personnes physiques ou morales) à condition que le litige ait trait à leur activité commerciale ;

- Les litiges concernant les actes de commerce (principalement, les actes d'achat pour revendre)

Les tribunaux de commerce ont ceci de particulier qu’ils ne sont pas composés par des magistrats professionnels, mais par des commerçants, qui sont élus par les commerçants. On justifie cette particularité par l'idée que les professionnels sont plus aptes à comprendre les litiges spécifiques au commerce. Leurs fonctions sont bénévoles. Ils sont élus pour une période de 4 ans. Ils statuent en nombre impair (généralement à trois). Dans certains départements métropolitains (Alsace et Moselle) on pratique encore l’échevinage, c'est-à-dire qu'on fait siéger un magistrat professionnel au milieu des assesseurs élus .

En savoir plus

Les tribunaux de commerce font parfois l'objet d'ardentes critiques : on reproche aux juges élus de ne pas connaitre suffisamment le droit, et l'on redoute les conflits d'intérêts entre les fonctions de juge et de commerçant. Une réforme a été annoncée à la fin des années 1990, mais n'a pas abouti.

Les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’appel, lorsque la demande ne dépasse pas 4.000 euros. Seul le pourvoi en cassation est alors possible. Au-delà de 4.000 euros, ils statuent en premier ressort uniquement, c'est-à-dire à charge d'appel (4.000 euros, c’est ce qu'on appelle le taux de ressort.)

Au 1er janvier 2009, on comptait en France 141 tribunaux de commerce.

- Les conseils de prud’hommes

Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des litiges individuels survenant entre employeurs et salariés à l'occasion d'un contrat de travail.

Leur compétence s'arrête dès que le litige prend une ampleur collective (ex : grève).

Les Conseils de prud'hommes sont constitués sur un mode paritaire, c’est-à-dire qu’ils sont composés pour moitié de représentants des salariés élus par des salariés, et pour l’autre moitié d’employeurs élus par des employeurs. Un magistrat professionnel intervient en cas de partage égal des voix.

Le mandat des conseillers prud'homme est bénévole, et dure cinq années.

En savoir plus

Les salariés élus au conseil de prud'hommes bénéficient de certaines protections : leurs employeurs doivent leur accorder le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions électives, et pour recevoir la formation nécessaire, tout en les rémunérant normalement (sur demande de l'employeur les sommes correspondantes lui sont remboursées par l'Etat). A l'instar des délégués syndicaux, ils ne peuvent être licenciés sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Les Conseils de Prud’hommes statuent en premier et dernier ressort pour les affaires n’excédant pas 4.000 euros, à charge d'appel au-delà de ce seuil.

Il existait 208 conseils de prud'hommes en 2010.

- Les tribunaux paritaires des baux ruraux

Ils sont composés en nombre égal de preneurs et de bailleurs (sur le mode paritaire) élus pour cinq ans. Un magistrat du Tribunal d'instance étant chargé de les départager (c'est donc une juridiction échevinale). Ils ne constituent pas une juridiction permanente, mais se réunissent par sessions, dont le nombre et la durée varie en fonction du nombre d'affaires à juger.

Leurs décisions ne sont susceptibles d’appel que si l’enjeu du litige dépasse 4.000 €.

- Les tribunaux des Affaires de Sécurité sociale (T.A.S.S.)

Leur compétence porte sur toutes les contestations opposant les organismes de sécurité sociale aux usagers.

Les T.A.S.S. sont des juridictions échevinales et paritaires : ils sont présidés par un magistrat du T.G.I., lequel est assisté par deux assesseurs, représentants respectivement les salariés et les employeurs. Les assesseurs sont nommés pour trois ans par le Président de la Cour d'appel.

Le taux de ressort des T.A.S.S. est également de 4.000 €.

2. Les juridictions à compétence générale

Les juridictions à compétence générale sont également appelées juridictions de droit commun. Cela signifie qu’elles ont à connaître de toutes les matières qui ne sont pas spécialement réservées aux autres tribunaux par une compétence spéciale (c’est-à-dire toutes les affaires qui ne sont pas des litiges entre commerçants, ni entre employeurs et salariés, qui ne concernent pas les baux ruraux ni la sécurité sociale). Leur compétence se répartit en fonction de la matière concernée et de l'enjeu financier du litige.

- Les Tribunaux de Grande Instance (T.G.I.)

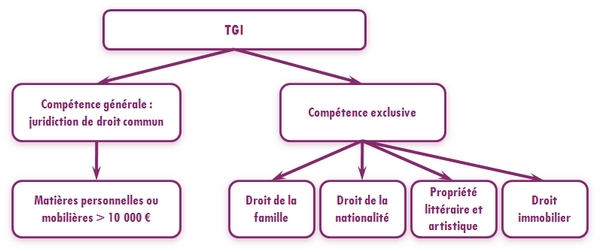

Les T.G.I. ont une compétence générale et une compétence exclusive :

- Conformément à leur statut de juridiction de droit commun, les TGI sont d'abord compétents dans toutes les matières personnelles ou mobilières qui ne sont pas du ressort des tribunaux spéciaux, pour les litiges dont l’enjeu dépasse 10.000 euros.

- En plus de cette compétence générale, les T.G.I. ont une compétence exclusive dans certaines matières (c'est-à-dire indépendamment du montant de l'affaire). Ainsi, tout ce qui concerne :

- le droit de la famille,

- le droit de la nationalité,

- le droit immobilier,

- la propriété littéraire et artistique... sont de la compétence exclusive du T.G.I.

- Le T.G.I. comprend en outre des formations spécialisées, qui statuent à juge unique : ainsi, le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F.), le Juge de l'expropriation, le Juge des enfants (pour toutes les demandes relatives à l'assistance éducative).

Les tribunaux de grande d'instance sont composés au minimum d'un président, d'un procureur de la République (représentant l'Etat), et de juges professionnels. Le T.G.I. statue en principe en formation collégiale (un président ou vice-président + deux juges), mais il peut arriver que l'affaire soit tranchée à juge unique.

Dans les matières où il a une compétence exclusive, le TGI statue en dernier ressort si l’enjeu est inférieur à 4.000 euros.

21 T.G.I. ont été supprimés depuis janvier 2011 à l'occasion de la réforme de la carte judiciaire, portant leur nombre à 160.

- Les Tribunaux d’Instance (T.I.)

- Les tribunaux d'instance ont d'abord une compétence générale : ils sont compétents pour toutes les affaires personnelles et mobilières dont l’enjeu est inférieur ou égal à 10.000 euros.

Ce pourra être le cas pour les accidents de la circulation, les dettes impayées, les livraisons non conformes de biens mobiliers, etc.

- Les tribunaux d'instance ont également une compétence spéciale exclusive (quel que soit l'enjeu financier) dans certains domaines précis :

- par exemple les litiges entre propriétaire et locataire à propos d'un bail d'habitation (paiement du loyer, résiliation du bail),

- les actions en bornage d'un terrain,

- les litiges relatifs aux crédits à la consommation...

- Le tribunal d'instance abrite enfin le juge des tutelles : celui-ci statue sur les affaires civiles relatives aux mineurs (demande d'émancipation, gestion des biens des mineurs), ou aux majeurs incapables (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).

Les tribunaux d'instance statuent premier et en dernier ressort sur les litiges dont l'enjeu ne dépasse pas 4.000 euros.

Les tribunaux d’instance ont la particularité de statuer à juge unique. En 2007, il en existait un dans chaque chef-lieu de département (473). Il n'en reste plus que 297 après la réforme de la carte judiciaire.

En savoir plus

Les juges de proximité ont été créés en 2002, pour pallier les recrutements insuffisants de magistrats de carrière, et pour désengorger les tribunaux d'instance. Leur création correspond aussi à une volonté de rendre la justice plus accessible aux citoyens (il n'est pas obligatoire de se faire représenter devant eux par un avocat). Ils sont recrutés en fonction de leur expérience dans le domaine juridique, sans devoir passer par la formation diplômante de l'Ecole Nationale de Magistrature.

Les juges de proximité étaient compétents, en matière civile, pour les "petits litiges", c'est-à-dire les actions personnelles ou mobilières jusqu'à 4.000 euros.

Très contestée, la compétence civile des juridictions de proximité a été supprimée à compter du 1er janvier 2015.

B. Les Juridictions Répressives

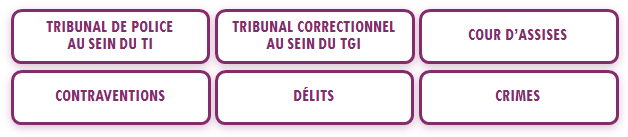

Les juridictions répressives sont chargées de sanctionner les infractions commises contre le droit pénal. Le droit pénal réprime les atteintes à l’ordre public, à la santé publique et à la sécurité publique. Ces infractions sont classées en trois catégories, en fonction de leur gravité, et sont jugées par des juridictions distinctes :

- Les contraventions sont jugées par le Tribunal de Police, qui est une chambre du Tribunal d'instance ;

- Les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel, qui est une chambre du Tribunal de grande instance ;

- Les crimes sont les infractions les plus graves, et sont jugés par des Cours d’assises.

En savoir plus

Une des particularités de la procédure pénale est qu'elle donne lieu à une stricte séparation des fonctions et des organes. Aux fonctions de poursuite, confiées au Ministère public qui a la charge de mettre en mouvement et d'exercer l'action publique, s'opposent les fonctions d'instruction, confiées au juge d'instruction pour rassembler les preuves et décider de la poursuite de la procédure, et les fonctions de jugement, qui consistent à se prononcer sur la culpabilité et sur la sanction à appliquer. Les deux dernières fonctions sont confiées à des organes juridictionnels. Un juge qui aurait participé à l'instruction n'est pas admis à participer à la phase de jugement.

- Le Tribunal de Police et le Tribunal correctionnel sont des juridictions composées uniquement de magistrats professionnels. Les jugements du Tribunal de Police et du Tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel, devant une chambre de la Cour d'appel dans le ressort duquel ils sont localisés.

- Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats professionnels, et de six jurés tirés au sort pour chaque affaire. Un avocat général représente l'Etat. La Cour d'assise n'est pas une juridiction permanente, elle se réunit par sessions, qui ont lieu généralement tous les trois mois, au chef-lieu du département. Elle est compétente pour juger les crimes de droit commun commis par les adultes. Jusqu’en 2001, les arrêts de Cour d’assises n’étaient pas susceptibles d’appel. On considérait en effet que la décision d'un "jury populaire" ne pouvait, par principe, être remise en question. Mais on est revenu sur cette vision un peu optimiste de la clairvoyance du juré, et une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2001 prévoit la possibilité de faire appel devant des cours d’assises d’appel composées d’autres jurés (9 personnes désignées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation).

En savoir plus

Les jurés d'assises sont tirés au sort parmi les citoyens français de plus de 23 ans inscrits sur les listes électorales. Sont exclues :

- Les personnes ayant été condamnées pour un crime ou un délit à une peine de prison supérieure à 6 mois.

- Certaines personnes en raison de leur fonction, profession ou situation personnelle. Ex : les membres du gouvernement, les députés et sénateurs, les magistrats, les fonctionnaires des services de police, les militaires et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ; les citoyens qui ont déjà été jurés dans le même département au cours des 5 dernières années.

On ne peut pas refuser d'être juré. Seuls quelques motifs dûment justifiés permettent d'obtenir une dispense de ce qu'on considère comme un devoir civique. Ainsi l'âge (+ 70 ans), la maladie (sur certificat médical), ou d'impérieuses raisons d'ordre professionnel ou familial, peuvent justifier la dispense. L'employeur d'un salarié désigné comme juré ne peut l'empêcher de se rendre aux sessions d'assises. La non-présentation d'un juré (hors motif grave) à une session est passible d'une amende de 3750 €.

-

Les juridictions répressives d'exception. Il en existe plusieurs. Parmi les principales :

- Les juridictions de proximité établies en 2002 ont une compétence en matière pénale : le juge de proximité est en effet compétent pour juger les contraventions des quatre premières classes, qu'elles soient commises par des mineurs ou des majeurs. Il ne peut pas prononcer de peine privative de liberté. Ces juridictions seront supprimées à compter du 1er janvier 2015

- Les juridictions pour mineurs : le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants (présidé par le Juge des enfants + deux assesseurs non professionnels), le Tribunal correctionnel pour mineur (1 magistrat et 2 jurés) et la Cour d'assises des mineurs (3 magistrats et 9 jurés).

- La Cour de justice de la République, composée de parlementaires et de trois magistrats de la Cour de cassation. Elle est compétente pour juger les ministres coupables de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

- JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE

| JURIDICTIONS CIVILES DE DROIT COMMUN | JURIDICTIONS CIVILES SPÉCIALISÉES | JURIDICTIONS PENALES |

|---|---|---|

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

| CONSEIL DES PRUD'HOMMES Litiges individuels entre un salarié et un employeur survenus à l'occasion du contrat de travail. | COUR D'ASSISES Crimes commis par des adultes, passibles de la réclusion criminelle à temps, jusqu'à la perpétuité. |

TRIBUNAL d'INSTANCE

| TRIBUNAL DE COMMERCE Litiges entre commerçants ou survenus à propos de l'exécution d'un acte de commerce | TRIBUNAL CORRECTIONNEL Délits, passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, travail d'intérêt général, interdictions diverses). |

| TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiment agricole à propos d'un bail rural | TRIBUNAL DE POLICE Contraventions de 5ème classe (classes 1 à 5, à compter du 1er janvier 2013), passibles d'amendes. |

|

| TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les usagers. | JUGE DE PROXIMITE Contraventions des quatre premières classes, passibles d'amendes (suppression au 1er janvier 2015). |

C. Les rapports entre les juridictions répressives et les juridictions civiles

Il est permis à ce stade de se demander pour quelle raison on ne parle pas d’ordre juridictionnel répressif, comme on parle d’ordre juridictionnel administratif et d’ordre juridictionnel judiciaire.

C’est que les liens entre les tribunaux civils et répressifs sont très étroits, ce qui empêche qu’on puisse les considérer comme véritablement autonomes l’un de l’autre.

Il existe ainsi un principe d’unité des juridictions civiles et répressives.

Ce principe trouve des illustrations à plusieurs niveaux :

- Unité de personnel

Le principe d’unité des juridictions civiles et pénales apparaît en premier lieu lorsque l’on examine de près la composition des juridictions civiles et répressives des 1er et 2nd degrés : ainsi les magistrats sont-ils communs aux deux types de juridictions, et cela est vrai aussi bien pour ceux qui jugent (magistrats du siège) que pour ceux qui font valoir des observations au nom de la société et de l’intérêt général (Ministère public, ou magistrats du parquet : procureurs, substituts et avocats généraux).

Ce sont donc en principe les mêmes personnes qui jugent et conseillent, quelle que soit la matière civile ou répressive.

- Unité de lieu

En regardant encore de plus près l'organisation judiciaire, on se rend compte que les juridictions répressives ne constituent qu’une chambre particulière des juridictions civiles.

Ainsi, le Tribunal de police, qui juge les contraventions, n’est rien d’autre que le tribunal d’instance statuant au pénal.

De même, le Tribunal correctionnel, qui sanctionne les délits, est en fait une chambre du Tribunal de grande instance.

De plus, il existe dans toutes les Cours d’appel une chambre correctionnelle qui connaît des appels formés en matière pénale.

Enfin, les juridictions civiles et répressives sont toutes deux soumises à l’autorité de la Cour de cassation, qui, bien qu’elle soit composée de différentes chambres spécialisées, n’en reste pas moins unique.

- Unité de règles ?

La question est posée sur le mode interrogatif, et l'on connait déjà les premiers éléments de réponse :

1 - Ainsi on sait que les juridictions répressives sont principalement chargées d’appliquer le droit pénal, qui sanctionne les atteintes à l’ordre public, et qu'en principe les juridictions civiles appliquent le droit civil (au sens large), qui gouvernent les litiges entre particuliers. Les règles de droit appliquées par les deux juridictions sont donc a priori fondamentalement différentes.

2 - Les sanctions sont également différentes : alors que les tribunaux répressifs sont habilités à condamner l’accusé à une amende et/ou à une peine de prison, les tribunaux civils peuvent uniquement condamner une des parties à payer à l’autre des dommages et intérêts.

3 - Les règles de procédure sont également différentes :

- La procédure civile est plutôt de type accusatoire, c’est-à-dire que le juge a globalement une attitude passive, et que c’est aux parties de conduire le procès, de solliciter les mesures d’instruction, de rechercher et d’apporter les preuves nécessaires au succès de leurs prétentions respectives. Le juge arbitre entre deux parties privées (généralement représentées par leurs avocats).

- Au contraire, la procédure pénale est principalement de type inquisitoire, au moins dans la phase d'instruction : le prévenu ou l'accusé est par principe présumé innocent, et le jugement est précédé d’une phase d’instruction au cours de laquelle le juge d’instruction doit rechercher les preuves de la culpabilité ou de l'innocence du suspect. La phase de jugement est quant à elle plutôt de type accusatoire : Le juge pénal arbitre entre l’intérêt général - défendu par le ministère public - et le prévenu ou l'accusé - représenté par l’avocat de la défense.

4 - Les tribunaux civils ne peuvent jamais faire application du droit pénal. Si, à l’occasion d’une affaire, un problème de droit pénal est soulevé, il se pose alors ce que l’on appelle une question préjudicielle, et le tribunal civil doit surseoir à statuer (i.e. suspendre sa décision) en attendant que le tribunal répressif se prononce sur ce point.

MAIS l’inverse n’est pas vrai : il a toujours été admis en droit français que les juridictions répressives sont en principe compétentes pour statuer sur les intérêts civils à l’occasion d’une infraction qui leur est soumise.

§3. Les juridictions du second degré : les cours d’appel

A. Définitions

Les Cours d'appel existent en application du principe du double degré de juridiction. Ce principe fondamental implique que tout plaideur a le droit de faire rejuger son affaire par une juridiction d'un degré supérieur habilitée à réformer la décision de première instance.

Ce principe n'existe cependant qu'à partir d'un certain taux de ressort.

Il découle de cette exigence du double degré de juridiction :

- que la Cour d'appel est susceptible de rejuger l'affaire en son entier (c'est l'effet dévolutif de l'appel). Elle n'est cependant saisie que des points du jugement qui sont critiqués par l'appelant.

- que les parties ne peuvent pas former de demande nouvelle devant la Cour d'appel.

B. Composition et fonctionnement des cours d'appel

Il existe 35 Cours d’appel (30 en métropole, 5 dans les départements et collectivités d'outre-mer) et deux Tribunaux supérieurs d'appel (à Mayotte et St Pierre et Miquelon). La compétence territoriale de chaque Cour d'appel s'étend sur plusieurs départements (de 2 à 4). La réforme de la carte judiciaire, qui ne souhaitait conserver qu'une Cour d'appel par région administrative (26), a suscité de fortes oppositions et a finalement été abandonnée.

Les Cours d'appel sont composées de différentes chambres (civile, sociale, commerciale, pénale) spécialisées, qui peuvent donc statuer sur les appels formés contre les décisions de toutes les juridictions civiles et pénales de première instance de leur ressort.

Exception : les appels des décisions de cours d'assises sont examinés par une autre cour d'assises, autrement composée.

En général, les arrêts d’appel sont rendus par 3 magistrats professionnels (un Président de chambre assisté de deux conseillers). Le Ministère public est représenté par un procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux. Les affaires dites "en audience solennelle" sont rendues par cinq magistrats.

C. Effet suspensif de l'appel

En principe, pendant l'écoulement du délai d'appel, l'exécution de la décision de première instance est suspendue.

Il en est de même si l'une des parties exerce son droit de faire appel dans les délais : la décision sera suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu son arrêt.

C'est ce que l'on appelle l'effet suspensif de l'appel. La partie qui a été condamnée en première instance n'a donc pas à s'exécuter tant que le délai d'appel n'est pas écoulé, ou, si l'appel est interjeté, tant que la Cour d'appel n'a pas rendu sa décision.

Il existe de nombreuses exceptions à ce principe.

§4. La cassation

L’existence d'un second degré de juridiction (appel) permet de multiplier les chances que la justice soit bien rendue. Mais encore faut-il que la justice soit rendue de la même façon quelle que soit la juridiction. La promulgation d’un Code civil unique aurait manqué son objectif si chaque tribunal en faisait une interprétation personnelle. Pour éviter qu’un même litige soit traité différemment par la Cour d'appel de Paris et celle de Marseille (ou Lille, ou Toulouse...), la Cour de cassation a été instituée pour assurer une unité dans l’application des règles de droit.

A. Composition de la cour de cassation

L’article L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire (C.O.J.) énonce : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».

La Cour de cassation, qui siège dans l'enceinte du Palais de justice à Paris, connaît donc de toutes les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions civiles ou répressives du territoire national.

Elle est composée de 6 chambres :

- 3 chambres civiles, qui sont chacune spécialisées (en droit de la famille, en responsabilité civile et sécurité sociale, et droit immobilier) et qui ensemble connaissent de toutes les décisions rendues initialement par les T.I. et T.G.I. ainsi que celles des T.A.S.S.

- Une chambre sociale, qui statue sur les décisions rendues en matière de droit du travail (Conseil des Prud'hommes)

- Une chambre commerciale compétente pour le droit commercial (Tribunal de commerce) ;

- Une chambre criminelle, qui connaît des décisions rendues par les juridictions répressives.

Chaque chambre comprend un président et plusieurs conseillers. Le parquet est représenté par un procureur général, assisté d'avocats généraux.

- Si en principe les arrêts ne peuvent être rendus que lorsque 5 membres au moins sont présents, il peut arriver que les chambres statuent en formation restreinte, composée seulement de 3 magistrats ("lorsque la solution s'impose" nous dit l'article L. 431-1 du C.O.J.). Ces formations restreintes ont été instituées pour remédier à l'encombrement de la Cour.

- Lorsqu’une affaire pose une question relevant des attributions de différentes chambres, ou si la même question a reçu des réponses différentes dans les différentes chambres, la Cour de cassation se réunit en Chambre mixte, qui comprend les présidents et deux conseillers de chaque chambre concernée.

- Lorsque la Cour de cassation se réunit en Assemblée plénière, elle comprend tous les présidents, et un conseiller de chaque chambre.

- Lorsque l'affaire soulève une importante question juridique (i.e. une question de principe).

- Lorsque, après cassation d'un premier arrêt, la décision de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (v. infra, le mécanisme du renvoi).

B. Rôle de la Cour de cassation

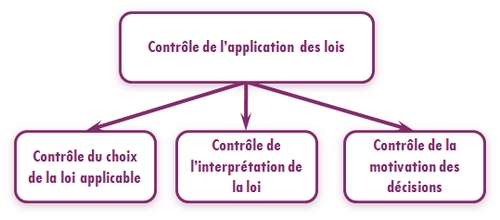

La Cour de cassation assure essentiellement le contrôle de l'application des loi par les juges du fond. Elle peut également être consultée a priori pour donner son avis aux juridictions du fond sur une question de droit particulière.

1. Le contrôle de l’application des lois

La principale mission de la Cour de cassation est de contrôler la bonne application des lois par les juridictions des 1er et 2nd degrés. De ce fait, elle assure non seulement le respect des lois, mais aussi l’unité d’interprétation de la loi dans tout le territoire français.

La Cour de cassation contrôle ainsi le choix de la loi applicable, l'interprétation de cette loi par les juridictions du fond, et la motivation des décisions.

- Le contrôle du choix de la loi applicable

- Le contrôle de l’interprétation de la loi

- La question s’est rapidement posée devant les tribunaux de savoir ce qu’on entendait par "conducteur". Par exemple, est-ce que celui qui a coupé le contact et est heurté par un autre véhicule alors qu'il est en train de descendre de son véhicule, doit toujours être regardé comme un conducteur ?

- La Cour de cassation indique ici comment il faut interpréter la loi, et cassera les arrêts ne respectant pas cette interprétation.

- Le contrôle de la motivation des décisions.

- Les juges sont ainsi tenus de répondre aux conclusions des parties.

Les juges doivent répondre à tous ces arguments, dès lors qu'ils sont suffisamment construits. A défaut, la décision sera cassée pour "défaut de réponse à conclusions."

- Les juges du fond doivent en outre vérifier que toutes les conditions d’application requises par la loi sont remplies en l’espèce.

La Cour d’appel qui se borne à constater que B a subi un dommage et que A a commis une faute, sera exposée à la censure de la Cour de cassation (même si au final sa décision est juste) car elle n’aura pas vérifié que c’est la faute de A qui est à l’origine du dommage subi par B (lien de causalité). La cassation sera ici encourue au motif d’un "défaut de base légale" (i.e. la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision puisqu'elle n'a pas vérifié que toutes les conditions requises par la loi ont été remplies en l’espèce).

Voilà pour l’essentiel la mission de la Cour de cassation : contrôler l’application des lois par les tribunaux et assurer dans le même temps l’unité d’interprétation des lois.

Ce rôle principal s’exerce a posteriori, c’est-à-dire après que les juridictions des 1er et 2nd degré ont rendu leur décision.

Mais il arrive que la Cour de cassation intervienne avant même que la Cour d’appel ne se prononce, en lui donnant a priori un avis sur la façon dont la Cour d’appel doit juger. C'est la procédure de la saisine pour avis.

2. La saisine pour avis de la Cour de cassation

Un des problèmes majeurs du système juridictionnel français est celui de l’encombrement des tribunaux : un nombre toujours croissant d’affaires est porté devant les tribunaux, alors que le nombre de magistrats et les moyens de la justice en général sont insuffisants et n'augmentent pas en proportion. La Cour de cassation n’échappe pas à ce problème, et il fallait en moyenne 20 mois pour qu’un pourvoi en cassation aboutisse à un arrêt de rejet ou de cassation (chiffres 2001). On a vu des affaires qui, de pourvoi en renvoi, duraient plus de 10 ans.

Pour limiter le nombre de pourvois on a institué (outre le système de la formation restreinte) un mécanisme de consultation préalable de la Cour de cassation par les juridictions du fond (1er et second degré). La loi du 15 mai 1991 a ainsi permis à ces juridictions de saisir la Cour de cassation dès qu’elles sont confrontées à une question de droit nouvelle ou présentant des difficultés sérieuses. Pour éviter que sa décision ne soit frappée d’un pourvoi, la juridiction pose la question d’interprétation à la Cour de cassation, et sursoit à statuer (i.e. il suspend sa décision) jusqu’à réception de l’avis, ou expiration d’un délai de trois mois.

L’avis rendu par la Cour de cassation ne lie pas le juge du fond. Mais si il respecte cet avis, il est clair que les plaideurs seront moins tentés de faire un pourvoi en cassation contre une décision qui est par hypothèse conforme à la politique de la Cour de cassation. Le pourvoi est a priori voué à l’échec.

C. Le mécanisme du renvoi

Reprenons l'exemple développé au début de la leçon n° 2 : Mme X veut divorcer. M. X ne le veut pas. La Cour d’appel estime que c’est Mme X qui a trompé son mari, qu’elle est donc fautive, et prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

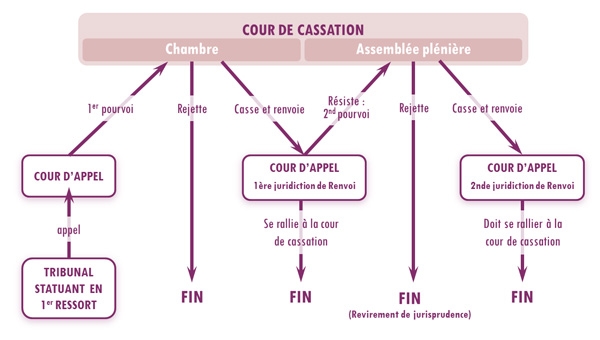

M. X forme un pourvoi en cassation, et la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci a violé l’article 245 du Code civil. La Cour de cassation, qui n’est pas un 3ème degré de juridiction, renvoie l’affaire devant une autre Cour d’appel, appelée Cour de renvoi, pour que l’affaire soit à nouveau jugée en fait et en droit.

A ce stade, la Cour d’appel de renvoi n’est pas liée par la décision de la Cour de cassation. Elle va donc réexaminer l’affaire en fait et en droit, et rendre sa décision, en toute indépendance.

- Si la Cour d’appel de renvoi (appelons-la la Cour d’appel B) suit la solution préconisée par la Cour de cassation, et prononce le divorce aux torts partagés, l’affaire est terminée.

- Si au contraire la Cour d’appel B reprend la même solution que la Cour d’appel A, alors un nouveau pourvoi en cassation est possible.

La Cour de cassation se réunit alors en Assemblée plénière, qui comprend les présidents et deux conseillers de toutes les chambres.

- Si la Cour de cassation casse une nouvelle fois l’arrêt B, elle renvoie devant une troisième Cour d’appel, qui elle sera tenue de suivre la solution préconisée par la Cour de cassation. L’affaire est terminée.

- Si au contraire la Cour de cassation rejette le pourvoi, il n’y a pas de renvoi. L’affaire est terminée, mais il s’est passé quelque chose de notable : entre le premier pourvoi et le second, la Cour de cassation s’est contredite. Elle a en effet d’abord réfuté la solution préconisée par A, et ensuite approuvé cette même solution.

Voilà pour l’essentiel en ce qui concerne l’ordre juridictionnel judiciaire. Vous ne pourrez pas comprendre le mode de formation du droit, et vous ne saurez pas lire un arrêt d’appel ou de Cour de cassation si vous n’avez pas assimilé ces règles élémentaires de l’organisation juridictionnelle.

En savoir plus

Toutes les décisions judiciaires ne sont pas construites de la même façon. Leur structure commande la façon dont devra être élaborée la fiche d’arrêt (ou fiche de jurisprudence) :

I- Toutes les décisions des juges du fond (= 1ère instance et Cour d’appel) sont construites selon un schéma unique, retraçant à la fois les faits et le droit :

1- les faits

2- la procédure (= ce qu’a décidé la juridiction précédente)

3- l’exposé des demandes des parties (demandeur et défendeur)

4- les moyens (= arguments) proposés au soutien des demandes

5- les motifs de la décision de la juridiction

6- le dispositif (= la solution)

II- La décision de la Cour de cassation se présente de façon différente : la Cour tient pour acquis les faits retenus par les juges du fond, et veille seulement à l’application de la loi.

A - L’arrêt de cassation doit justifier la censure de l’arrêt d’appel qui lui est soumis. Il se présente généralement ainsi :

1- Visa (= texte qui sert de référence à la décision)

2- Chapeau (= règle de droit applicable à l’espèce)

3- Enoncé des faits retenus par la Cour d’appel

4- Examen de l’argumentation et de la solution retenue par la Cour d’appel

5- Motifs de la cassation

6- Dispositif (« Par ces motifs, casse et annule, et renvoie devant la Cour d’appel de … »)

L'arrêt de cassation se présente donc comme un "dialogue" entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, celle-ci justifiant la censure du premier arrêt. Le moyen de cassation n'apparait pas de façon explicite.

LA COUR : Sur le moyen unique (1) Vu l’art. 1382 C. civ. (2) Attendu que ce texte ordonnant que l’auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation (3) Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur la demande de la dame Gaudras en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin Paillette, tué dans un accident de la circulation, dont Dangereux a été jugé responsable, (4) a infirmé le jugement de 1ère instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame Gaudras de son action, au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins, ni à leur profit ni vis-a-vis des tiers (5) Qu’en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

(6) Par ces motifs, casse l’arrêt de la Cour d’appel de …. et renvoie devant la Cour d’appel de Reims.

B- L’arrêt de rejet doit justifier le rejet du pourvoi. Il doit donc examiner chacun des moyens :

1- Pas de visa

2- Rappel des faits retenus par la Cour d’appel, et solution de l’arrêt critiqué

3- Moyens invoqués par le pourvoi, et contenant une critique de l’arrêt d’appel (commence par ces termes : « alors que, d’une part… alors que d’autre part… » etc.)

4- Réfutation du ou des moyens par la Cour de cassation (commence par ces termes : « mais attendu que »)

(5) Motifs du rejet

(6)- Dispositif (« Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt… »)

L'arrêt de cassation se présente donc comme un "dialogue" entre le pourvoi et la Cour de cassation, celle-ci justifiant le rejet de celui-là.

Sur le moyen unique : (2) Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que dame Cargolès fut mordue par le chien de Mougnibas, dans la propriété de dame Dejean, à laquelle celui-ci avait été confié ; qu’elle a demandé réparation de son préjudice à Mougnibas et à son assureur, la Compagnie l’Equité ;

Attendu que dame Cargolès fait grief à la Cour d’appel de l’avoir déboutée (3) alors que les constatations de l’arrêt ne permettaient pas d’établir la faute irrésistible et imprévisible de la victime, de nature à exonérer le propriétaire de l’animal – la Cour d’appel n’ayant pas relevé que l’accès de la villa eût été interdite, ni que la victime n’eût pas pu se croire autorisée à pénétrer dans ladite villa ;

(4) Mais attendu que l’arrêt relève que dame Cargolès, qui faisait du colportage, et à qui dame Dejean n’avait pas ouvert le portail, profita de ce que celle-ci avait le dos tourné, pour s’introduire dans le jardin cloturé de la villa, bien qu’un écriteau « Chien méchant » s’y trouvât apposé et que le chien-loup de Mougnibas fût en liberté et aboyât ; (5) Que de ces constations et énonciations, la Cour d’appel a pu déclarer que dame Cargolès avait commis une imprudence que le gardien du chien ne pouvait ni prévoir ni empêcher, exonérant entièrement Mougnibas de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1385 du Code civil ;

(6) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 mai 1976 par la Cour d’appel de Toulouse.