Le droit a la réputation d'être aride, austère, voire ingrat : l'idée couramment répandue est que « pour faire du droit, il faut apprendre par coeur », et l'on croit souvent que la principale qualité du juriste, c'est sa bonne mémoire. Par ailleurs le droit est fréquemment considéré comme l'instrument d'une contrainte généralisée : le juriste, c'est le brimeur de libertés, l'empêcheur de tourner en rond... Mais cette mauvaise réputation est largement imméritée, et ceux qui ont fait des études de droit savent que la matière est particulièrement riche et ouvre des perspectives très intéressantes.

Il est vrai que le droit est une discipline qui a des contraintes particulières (§1), et utilise des outils spécifiques (§2).

L'étude du droit revient à étudier l'ensemble des règles gouvernant les relations des personnes entre elles et avec les choses. En conséquence, le droit est partout.

On est souvent tenté de résumer le droit aux règles que l'on doit impérativement respecter, sous peine de se faire arrêter par la police, et de passer devant un juge, qui vous enverra purger votre peine en prison... Cette idée renvoie à une petite partie du droit, le droit pénal, qui a pour objet de prévenir et de réprimer les atteintes portées à la paix publique et à l'intérêt général. Mais on ne peut réduire le droit à la seule fonction de répression des comportements délinquants. Le phénomène juridique est infiniment plus vaste que cela, et a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités humaines, qu'elles soient ou non conflictuelles.

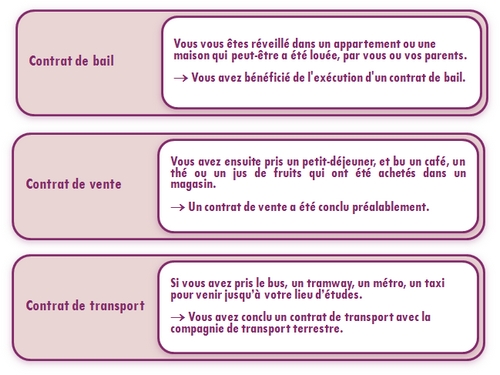

Ex.Vous qui lisez ce cours, vous avez depuis votre réveil eu l'occasion d'accomplir

plusieurs actes juridiques, probablement sans le savoir :

Le droit ne se retrouve pas uniquement dans les relations entre personnes privées, entre particuliers. Il a aussi vocation à régir les relations avec les personnes publiques, comme l'Etat, les entreprises publiques ou les collectivités territoriales.

Ex.Un enseignant à l'Université est généralement un agent de la fonction publique, payé par l'Etat pour enseigner et faire de la recherche.

Celui qui veut admirer la Joconde devra conclure un contrat avec l'Etablissement Public Administratif du Louvre en achetant un billet pour accéder aux galeries du Musée.

Le droit ne se retrouve pas uniquement là où il y a un contrat signé entre plusieurs individus. Il peut très bien y avoir du droit sans contrat :

Ex.Si vous êtes étudiant à l'Université, c'est que l'Etat français reconnaît l'existence d'un droit à l'éducation, et vous permet d'avoir accès aux enseignements, aux locaux, aux bibliothèques de l'Université en ne vous demandant qu'une assez faible participation (vos droits d'inscription).

Si vous avez des enfants, vous savez qu'il n'y a pas de contrat entre vous et eux, mais que vous êtes depuis leur naissance automatiquement titulaires à leur égard de droits et de devoirs, notamment quant à leur éducation, leur entretien, et leur protection physique et morale.

A votre mort, c'est le droit des successions qui réglera au moins pour partie la façon dont vos biens seront répartis entre vos différents héritiers, sans que vous n'ayez à prévoir cette dévolution.

En bref, le droit concerne à peu près toutes les activités humaines.

En savoir plus

Le droit est donc une matière très vaste, et son étude demande beaucoup de travail. On doit en outre reconnaitre que les débuts ne sont pas les plus passionnants. C'est un peu comme l'apprentissage du piano ou du violon, lorsqu'il faut commencer par le solfège, faire des gammes à n'en plus finir : on met nécessairement du temps à se faire plaisir, mais il est clair que, si l'on se donne la peine nécessaire, on finit par y arriver et, en général, on ne le regrette pas. Au minimum, on aura acquis grâce à ce travail une bonne culture générale. Car le droit est une clé universelle qui permet d'accéder à tous les secteurs de la vie économique et sociale : en étudiant le droit de la construction, le droit des transports, le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit international ou le droit du travail, on comprend mieux comment fonctionnent le secteur du bâtiment, le transport aérien ou maritime, le monde de l'édition littéraire ou musicale, les rapports entre les différents pays du globe, ou les relations employeurs / salariés au sein de l'entreprise.

Le droit est donc un excellent instrument de connaissance du monde et des rapports humains.

Il ne remplace pas une expérience personnelle, mais peut la compléter ou la devancer de façon enrichissante.

Si de solides connaissances sont requises pour faire un bon juriste, les études de droit ne se résument pas à l'apprentissage de règles à appliquer mécaniquement. Si tel était le cas, il y a bien longtemps que les ordinateurs auraient remplacé les avocats, magistrats, et autres juristes de la terre.

En vérité les études de droit consistent plutôt dans l'apprentissage d'une méthode d'analyse et de réflexion qui permettra au juriste, dans une situation donnée, de :

- Evaluer la situation de fait présentée

- Retrouver la règle juridique applicable

- Savoir appliquer cette règle à la situation donnée

Etre juriste, c'est savoir éviter la survenance d'un conflit, ou résoudre ce conflit s'il est déjà né.

Ex.Imaginez que vous êtes locataire d'une maison dont le toit fuit à chaque averse. Qui doit le réparer ? Vous ou le propriétaire ?

Vous êtes salarié dans une entreprise A qui va être rachetée par une entreprise B. L'acquéreur B pourra-t-il vous licencier à l'occasion de ce rachat, ou sera-t-il forcé de poursuivre le contrat de travail que vous avez conclu avec A ? Quelle est la règle applicable ? Quelle est la sanction si B ne la respecte pas ? Quelle juridiction saisir en cas de conflit ?

Vous avez reçu la notification d'une enquête parcellaire vous signalant qu'une ligne de chemin de fer allait passer dans votre jardin. Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous opposer à une expropriation ?

En savoir plus

Le travail du juriste est similaire à celui du médecin :

- Le médecin reçoit son patient, qui lui décrit son symptôme : il est tombé de vélo, il a mal au poignet.

- Le médecin va qualifier le symptôme, en énonçant son diagnostic : c'est une fracture du scaphoïde.

- Puis il va faire une prescription : ce qu'il faut au patient, c'est un plâtre pendant 90 jours et des antalgiques, pour calmer la douleur.

- Le médecin met en oeuvre sa proposition. Le patient est en voie de guérison.

Le travail du juriste n'est guère différent :

- Le juriste est confronté à une situation de fait que le client ou le justiciable lui expose. Monsieur X a une relation amoureuse avec une femme alors qu'il est déjà marié.

- Le juriste devra faire entrer ces faits dans une catégorie juridique prédéfinie : c'est la qualification. Monsieur X a violé une des obligations du mariage : il a commis une faute.

- Puis il devra trouver la règle de droit applicable, c'est-à-dire la règle qui est propre à régler le litige qui lui est présenté : l'article 242 du Code civil prévoit que, si la faute rend intolérable le maintien du lien conjugal, Mme X peut saisir le juge et demander le divorce.

- L'application du droit au fait permettra de résoudre le litige. Mme X obtient le divorce aux torts exclusifs de M. X.

Rq.La différence est que le juriste se verra souvent exposer plusieurs versions des faits, tandis qu'en principe personne ne vient contredire le patient lorsqu'il expose ses symptômes au médecin ...

Le juriste ne se contente pas de résoudre les conflits au moyen des règles de droit existantes. Il est aussi une personne qui réfléchit à la façon d'améliorer le système juridique, et qui fait des propositions pour créer de nouvelles règles ou pour les faire évoluer, afin qu'elles soient mieux adaptées aux évolutions de la société et qu'elles favorisent la paix et la justice sociales.

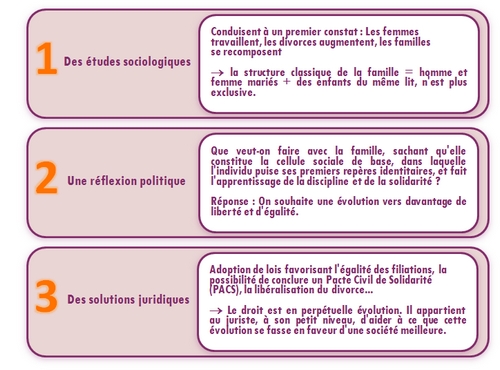

Ex.Les travaux conduits pour réformer le droit de la famille suivent idéalement trois étapes :

Le droit n'est pas seulement un appareil complexe fait de règles multiples qui s'imbriquent avec plus ou moins de bonheur. Le droit, c'est aussi de la philosophie appliquée à la vie réelle. C'est ce qui rend la matière à la fois difficile et passionnante.

L'étude du droit s'accomplit au moyen d'outils spécifiques.

Le droit est une discipline à la fois scientifique et littéraire, qui utilise un vocabulaire particulier.

Le système juridique français puisant l'essentiel de ses sources dans le droit romain, il a gardé un certain nombre de termes latins, ou de locutions latines. Ils expriment souvent de manière concise des règles fondamentales ou des notions qu'il est nécessaire de connaître.

Ex.Nemo legem ignorare censetur : nul n'est censé ignorer la loi.

Actori incumbit probatio : la preuve incombe au demandeur

L'infans est l'enfant sans discernement ; l'errans est celui qui s'est trompé dans la conclusion d'un acte juridique ; le de cujus est le défunt dont on a ouvert la succession.

Le droit utilise également un certain nombre de termes qui ne trouvent aucun équivalent en français courant. Ce sont des termes techniques, qui désignent des situations ou des mécanismes particuliers que vous découvrirez au cours de vos études :

Ex.Un contrat synallagmatique ; la subrogation ; un acte sous seing privé ; l'action paulienne ; un créancier chirographaire...

Rq.Ce phénomène n'est pas propre au droit : toutes les disciplines, qu'elles soient scientifiques ou littéraires, utilisent un vocabulaire spécifique. Une matière complexe nécessite toujours un vocabulaire précis. Le scaphoïde tarsien n'est pas le tibia ; une allitération n'est pas un zeugma.

Le reproche fait au juriste d'utiliser un "jargon" inutile et prétentieux, qui n'aurait pour autre objectif que de désorienter le justiciable, est donc parfaitement injuste.

Certains termes juridiques sont au contraire connus dans le vocabulaire français commun. Il faut toutefois prendre garde car ils peuvent s'éloigner du sens courant.

- Parfois les termes juridiques ont une signification plus large qu'en français courant.

Ex.Le patrimoine n'est pas seulement un ensemble de biens que l'on possède. En droit, le patrimoine inclut également des droits et des obligations. Les dettes font partie du patrimoine.

Les immeubles ne sont pas uniquement des bâtiments de plusieurs étages. En droit, ce terme désigne tous les biens qui ne peuvent être déplacés, et les choses qui ont pour principale utilité de permettre l'usage de ce bien. Il en résulte qu'une machine agricole, un troupeau de vaches, ou un chien de garde, qui permettent l'exploitation d'un fonds de terre, peuvent être considérés comme des immeubles.

En tout état de cause, chaque terme juridique a toujours une définition précise. Il existe très peu de synonymes en droit. A chaque terme correspond un régime juridique particulier, et une erreur de qualification entraînera presque automatiquement une erreur dans la solution.

Ex.Si A remet à B une chose qui lui appartient, il est important de savoir si c'est à titre de prêt ou de vente : si c'est un prêt, B devra rendre la chose à A, en bon état (par application de la règle portée par l'article 1875 du Code civil). Si c'est une vente, B pourra garder la chose, l'utiliser, la détruire s'il le souhaite... mais il devra payer à A le prix convenu (art. 1582 du Code civil).

Rq.On retrouve la même problématique à propos du médecin : une erreur de diagnostic entraînerait une erreur de prescription, et un échec de la guérison.

En savoir plus

Une loi dispose, énonce, prévoit, ou encore prescrit ; on parle de dispositions légales.

Un contrat, une clause ou une convention stipule ; on parle de stipulations contractuelles (stipuler = convenir par contrat).

Les tribunaux énoncent des jugements.

Les cours (d'appel, de Cassation, de Justice de l'Union Européenne, des Comptes, etc.) rendent des arrêts.

Le Conseil constitutionnel rend quant à lui des décisions (terme générique, qui est valable pour toutes les autres instances).

Les juridictions statuant à juge unique (par exemple le Juge aux affaires familiales) rendent des ordonnances.

Une partie à un procès soutient, allègue, argue, prétend (car elle essaie de convaincre, en utilisant des arguments).

Une Cour ou un juge considère, estime, retient, voire affirme (car elle tranche, en principe justement).

En savoir plus

Il existe des dictionnaires de vocabulaire juridique :

- Cornu G. (dir.) Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9ème éd. 2011.

- Cabrillac R. (dir.) Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 5ème éd. 2014.

- Guinchard S. (dir) Lexique des termes juridiques, Dalloz, 21ème éd° 2014.

- Adde : Alland D., Rial S. (dir.) Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003.

En dehors du cours et des manuels, vous trouverez les informations nécessaires dans différents types d'ouvrages spécifiques à la matière juridique.

-

Les Codes. Le droit français est souvent organisé sous forme de codes. Plusieurs d'entre eux ont été initialement élaborés à l'époque Napoléonienne (voir même leçon, section 2, § 3) : c'est le cas du Code civil (1804), du Code de procédure civile (1806) du Code de Commerce (1807), du Code pénal (1810). Ces ouvrages avaient l'avantage de regrouper dans un seul corps des règles ordonnées, gouvernées par une même politique. Plus récemment est apparue une multitude d'autres codes, qui se présentent comme de simples compilations de textes épars mais afférents à la même matière. On peut citer, dans une liste sans cesse augmentée : les codes de la Santé publique, de la consommation, de la défense, des marchés publics, de l'environnement... L'intérêt de ces codes est de permettre un accès simplifié au droit applicable, à un moment donné, dans un certain secteur d'activité.

En savoir plus

Dans le Code civil vous trouverez principalement :

- Les textes de lois, numérotés par article.

- Sous chacun de ces articles, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions judiciaires qui ont fait application de ces articles.

- Des références doctrinales relatives à cet article ou à sa jurisprudence.

Pour retrouver un article si vous n'en connaissez pas le numéro : à la fin du Code, vous trouverez une table des matières, et surtout

un index. Les mots clés y sont cités par ordre alphabétique, avec un numéro renvoyant à l'article du Code qui traite de ce sujet.

Ex.Vous vous interrogez sur les conditions requises pour pouvoir vous marier. Cherchez dans l'index l'entrée principale « Mariage », puis identifiez la sous-entrée "Conditions". Vous trouverez "144 s. », qui indique que les règles que vous recherchez sont inscrites aux articles 144 et suivants du Code civil.

Pratiquement tous les ouvrages juridiques sont dotés d'un index, où les mots clés renvoient à des numéros d'article ou de paragraphe (rarement à des numéros de page).

-

Les revues juridiques sont de périodicité variable, souvent hebdomadaire, parfois mensuelle ou trimestrielle. Elles sont disponibles sous la forme "papier" dans les bibliothèques, et sont généralement reliées par année. Elles sont également accessibles en ligne, sur internet.

On y trouve toute l'actualité juridique : ces revues comprennent généralement :

| Une partie « Législation » | Une partie « Jurisprudence » | Une partie « Doctrine » |

| Avec les lois, décrets, règlements les plus récents. | Avec les décisions de justice généralement commentées par des auteurs (le plus souvent des enseignants en droit, mais également des avocats ou des magistrats). | Où l'on peut lire des articles dans lesquels les auteurs exposent leurs réflexions sur tel ou tel problème juridique particulier, critiquent ou approuvent les textes ou les décisions, en suggérant généralement des façons de remédier aux problèmes soulevés. |

C'est dans les commentaires de jurisprudence et les articles de doctrine que s'exprime l'une des fonctions du juriste, évoquée précédemment, qui consiste à œuvrer pour l'amélioration du système juridique.

En savoir plus

En droit privé les revues les plus connues sont la Revue Dalloz (D.) la Semaine juridique (ou Jurisclasseur périodique, J.C.P.), la Revue trimestrielle de droit civil (R.T.D.Civ.), la Revue trimestrielle de droit commercial (R.T.D.Com.), la Revue des contrats (R.D.C).la Gazette du Palais (G.P. ou Gaz. Pal), les Petites Affiches (P.A.)...

En droit public on doit citer la revue Actualité juridique - Droit administratif (A.J.D.A), la Revue de droit public (R.D.P.), la Revue française de droit administratif (R.F.D.A.), la Revue française de droit constitutionnel (R.F.D.C.)...

Mais il existe une multitude d'autres revues, plus ou moins spécialisées.

-

Les encyclopédies juridiques font la synthèse, par discipline, par matière ou par article de code, des connaissances pratiques à un moment donné. Ce sont des ouvrages permanents, mais elles sont mises à jour très régulièrement, en fonction de l'évolution de la matière concernée. Les plus connues sont les Jurisclasseurs et l'Encyclopédie Dalloz. Elles sont accessibles en support papier ou via Internet.

Sy.En résumé : le droit est une matière assez difficile à étudier, qui ne s'improvise pas, mais qui offre, grâce à des outils spécifiques, la possibilité d'anticiper ou de résoudre des conflits, et de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Le système juridique français ne peut être compris sans que soit évoquée l'histoire particulière du droit français. Trois thèmes attireront particulièrement notre attention : l'ancien droit (§1) le droit intermédiaire (§2), et la codification napoléonienne (§3).

Malgré quelques facteurs d'unité, l'ancien droit français était un droit très fragmenté.

A partir des XIIème et XIIIème siècles, on pouvait diviser l'Ancienne France en deux grandes zones :

- Le nord était un pays de coutumes très variées (coutumes de Bretagne, de Paris, de Normandie... on dénombrait plus de 60 coutumes locales) et formées à partir des traditions combinées de la Gaule et des conquérants francs ou germains.

- Les pays du sud de la France étaient principalement soumis au droit écrit romain. A partir du XIème siècle, on assiste en effet à un regain d'intérêt pour le droit romain, et le Code de Justinien sera étudié dans les universités (notamment à Orléans, où exerçait le grand juriste Robert-Joseph Pothier). Les règles de droit romain énoncées par le Code de Justinien sont adoptées dans la partie sud de la France, ce qui est à l'origine de la scission du droit français.

En savoir plus

Justinien 1er était un empereur romain d'Orient qui a régné à Byzance au VIème siècle ap. J.-C. (527-565). Soucieux d'unifier le droit dans l'empire byzantin, il abrogea le droit ancien et fit composer une Somme qui reprenait, en les refondant, les différents textes et travaux des jurisconsultes de toute l'histoire romaine (depuis la Loi des XII tables datée de 450 av. J.-C., jusqu'au Bas-Empire). C'est grâce à ce Corpus juris civilis, composé de quatre recueils, que le droit romain a pu ensuite être connu et diffusé dans de nombreux pays. Redécouverte à la fin du XIème siècle dans le nord de l'Italie , cette somme de textes a suscité un énorme travail d'interprétation, qui fut d'ailleurs à l'origine de la naissance des premières universités. Cette redécouverte modifia profondément le droit dans toute l'Europe, et en particulier en France, où le legs du droit romain vint se confronter au droit canonique. De cette confrontation est née la tradition juridique romano-canonique, qui continue de marquer notre droit positif.

Rq.Cette fragmentation du droit entraînait une double insécurité juridique :

- d'une part, les coutumes étaient souvent un peu floues, et pouvaient être interprétées différemment d'un lieu à un autre ;

- d'autre part, un même litige ne recevait pas la même solution selon la région (nord / sud) où il était tranché.

Deux types de mesures ont été prises pour tenter de remédier à ces problèmes :

- Plusieurs tentatives furent faites pour parvenir à une rédaction officielle des coutumes.

Ex.Ordonnance de Montils-lès-Tours, en 1454, sous Charles VII, qui prescrivit la rédaction officielle des coutumes de tous les pays de France. Cette entreprise ne fut à peu près accomplie qu'au XVIème siècle, marquant le passage du droit français coutumier au droit « écrit ».

- Il paru également nécessaire d'unifier le droit français. Il était clair en effet que, pour assurer l'unité du pays, il fallait d'abord faire en sorte que tous les sujets du royaume soient soumis au même droit...

Quatre éléments favorisaient déjà une certaine unité du droit sur le territoire français, et préparaient l'œuvre de codification napoléonienne :

- D'abord le droit canonique, ou droit de l'Eglise romaine, avait une grande influence sur les mœurs, et donc sur l'évolution des règles coutumières. En outre, certains domaines, comme le mariage et la filiation, étaient entièrement régis par le droit canonique => Dans toutes les matières relevant de la compétence du droit canonique, il n'existait qu'un seul type de règle applicable à l'ensemble du territoire.

- Les ordonnances royales étaient elles aussi applicables sur l'ensemble du territoire, à condition d'être enregistrées par les Parlements locaux.

Ex.Ordonnances de Colbert pour la réformation de la Justice (1667) ou Ordonnance sur la marine (1681), qui est à l'origine de notre Code de Commerce.

- La doctrine avait aussi une certaine influence : les auteurs, à partir du XVIème siècle, cherchèrent à remédier aux inconvénients de la diversité des coutumes en construisant des théories et dégageant des principes généraux.

Ex.Domat au XVIIème siècle, et Pothier au XVIIIème, dont les travaux inspirèrent les auteurs du Code civil.

- La Jurisprudence jouait également un rôle : les Parlements, ancêtres de nos tribunaux et cours, n'étaient compétents que dans leur ressort géographique, et n'appliquaient en principe que les coutumes de leur propre ressort.

Ex.Parlement de Paris, de Besançon, de Toulouse, de Normandie...

Mais leur ressort étant souvent plus grand que celui des coutumes, les Parlements avaient tendance à unifier ces coutumes pour n'en faire qu'une. En outre, ils avaient le pouvoir de rendre des arrêts de règlement. Les arrêts de règlement posent des solutions qui s'imposent aux juridictions futures : Ce sont des décisions de justice par lesquelles la juridiction décide que, désormais, à chaque fois que telle question se posera, telle solution lui sera toujours donnée. Les arrêts de règlement permettaient donc aux Parlements de légiférer dans toutes les régions comprises dans leur ressort.

Malgré ces facteurs d'unité, le droit français restait très morcelé. Il était en outre très marqué par la religion, et par la forte hiérarchie du système social : le pouvoir, venant de Dieu, était exercé par le Roi. Celui-ci était aidé par certaines classes privilégiées - noblesse et clergé - qui bénéficiaient de pouvoirs et de droits beaucoup plus étendus que le reste du peuple. La Révolution française de 1789 tentera de renverser ce système de valeur, en instaurant un système plus égalitaire.

]On appelle ainsi la période, beaucoup plus brève que la précédente, qui s'ouvre avec la Révolution française et dure jusqu'à la promulgation du Code civil, le 21 mars 1804.

Les apports du droit intermédiaire s'apprécient à différents niveaux, structurels et théoriques :

Les modifications structurelles découlent de l'unification politique et judiciaire, et de la lutte contre l'influence du droit canonique :

| Unification politique | Unification judiciaire | Lutte contre l'influence du droit canonique |

- Suppression des Provinces et instauration des départements, administrés par des préfets, qui sont les représentants directs du pouvoir central.

- Organisation de l'état civil.

|

- Suppression des Parlements dans les Provinces.

- Etablissement de l'organisation judiciaire que nous connaissons encore de nos jours : tribunaux de première instance, cours d'appel et Cour de cassation.

|

- Sécularisation du mariage et du droit de la famille.

- Nationalisation des biens du clergé.

|

Le droit intermédiaire fait progresser l'égalité civile, la liberté, et la propriété privée :

| Progrès de l'égalité civile | Progrès de la liberté | Respect de la propriété privée |

- Abolition des privilèges de classes et des droits féodaux.

Ex.Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (D.D.H.C.), adoptée le 26 aout 1789 : « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (art. 1er).

- Suppression de la puissance paternelle sur les enfants de plus de 21 ans.

- Egalité entre enfants naturels et enfants légitimes.

|

- Liberté d'action et d'expression.

Ex.D.D.H.C. art. 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

D.D.H.C. art. 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».

- Liberté contractuelle - Liberté du commerce et de l'industrie.

Ex.Le Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 permet le libre exercice d'une profession en supprimant les corporations qui contrôlaient l'accès aux professions. Art. 7 « Il sera libre à toute personne de faire négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon ». Décret rapidement suivi par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 qui supprime toutes les communautés professionnelles : syndicats, jurandes, guildes, coopératives, et interdit les grèves.

|

- Rupture avec le système féodal, qui établissait une hiérarchie des terres : le domaine éminent appartenait au roi ou au seigneur, seul le domaine utile revenait à celui qui l'exploitait, et qui restait redevable de nombreuses servitudes et obligations. La Révolution française a réunifié le droit de propriété, en le déclarant « inviolable et sacré ».

Ex.D.D.H.C, art. 17 : « La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

|

Toutes ces mesures sont inscrites dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, largement inspirée par la Philosophie des Lumières et par les Déclarations de droits anglo-saxonnes.

En savoir plus

Les principes posées par la Déclaration ont en commun d'être universalistes mais abstraits, c'est à dire que les droits sont en principes reconnus à tous, mais aucune garantie effective n'est mise en place. Il en résulte que, dans la pratique, la D.D.H.C. n'aura pas une grande portée tout au long du XIXème siècle : la liberté d'expression fut souvent brimée, les garanties judiciaires vite oubliées face à une justice révolutionnaire souvent expéditive (Robespierre était empreint de principes romantiques « Mieux vaut épargner 20 coupables que de punir un innocent », mais sous la Terreur plusieurs milliers de personnes furent guillotinées), l'indépendance des avocats et des magistrats sera souvent remise en cause, et il a fallu attendre 1848 pour que l'esclavage soit effectivement aboli sur tout le territoire français. En vérité c'est plutôt dans l'époque contemporaine que la D.D.H.C. acquerra une place effective dans l'ordre positif : la consécration fut la décision Liberté d'association du 16 juillet 1971, par laquelle le Conseil constitutionnel intégra le Préambule de la Constitution de la Vème République - et donc la fameuse D.D.H.C. - dans le "bloc de constitutionnalité" qui sert de référence au contrôle de constitutionnalité des lois.

A partir de 1792, la Révolution a pris un tour plus radical : la violence culmine avec la période dite de la Terreur et la Révolution s'achève, sous cette forme, en 1794 par la chute de Robespierre. Le régime qui suit, appelé "Directoire" dure jusqu'en 1799. C'est l'année du coup d'Etat de Bonaparte, qui devint ensuite l'Empereur Napoléon 1er, et dont le nom est indéfectiblement lié au Code civil.

Les législateurs de l'époque étaient pris entre deux tentations : la première était, après tant d'années de guerre en France et hors de France, de restaurer la paix, ce qui supposait de revenir sur quelques-uns des grands bouleversements apportés par la Révolution ; la seconde était d'élaborer une charte pour tous les Français, qui remplacerait le droit féodal émietté d'autrefois, et qui montrerait à tous qu'un nouvel ordre avait définitivement vu le jour.

Après 4 projets qui furent successivement abandonnés, le Code civil finira par être adopté en 1804, et c'est ce code, certes largement remanié, que les juristes français utilisent quotidiennement.

Le 24 thermidor an VIII (13 aout 1800) Bonaparte constitua une commission composée de juristes de droit écrit (Portalis et Maleville) et de juristes de pays de coutumes (Tronchet et Bigot de Préameneu) représentant aussi bien les idées de l'Ancien Régime que celles de la Révolution. Bonaparte, très investi dans ce projet, chargea la commission de rédiger un projet de code civil qui serait applicable dans l'ensemble du territoire français. Le projet fut rédigé en quatre mois, puis présenté au Gouvernement accompagné du célèbre Discours préliminaire de Portalis, et les trente-six lois nouvelles furent finalement adoptées au terme d'une longue procédure législative.

La loi du 30 ventôse An XII (21 mars 1804) promulgue les lois nouvelles en les réunissant dans un ouvrage unique, appelé le Code civil des Français. Cette loi abroge le droit antérieur : « A compter du jour où ces lois sont obligatoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent texte » (Art. 7).

Ce Code eut un succès considérable : appliqué à tout l'Empire de Napoléon, il resta en vigueur après 1815 en Belgique, jusqu'en 1900 dans les pays rhénans (actuelle Allemagne), et jusqu'en 1912 dans le Canton de Genève (Suisse). Il a servi de modèles à de nombreux codes étrangers, européens et asiatiques (Espagne, Portugal, Pays-Bas, Amérique Latine ...).

D'autres codes napoléoniens ont été élaborés par la suite, sans avoir l'extraordinaire destinée du Code civil :

- Code de procédure civile en 1806 ;

- Code du commerce en 1807 ;

- Code pénal en 1810 ;

- Code d'instruction criminelle en 1812.

Le droit nouveau porté par le Code civil est caractérisé par deux grandes idées :

- Tout d'abord, le Code civil est une oeuvre de compromis entre les avancées révolutionnaires et certaines traditions de l'ancien droit. Plusieurs institutions portent la marque de cet objectif.

Ex.Le divorce : sous l'ancien régime, le divorce était interdit puisque le seul mariage reconnu était le mariage religieux, par définition indissoluble. Les révolutionnaires avaient au contraire admis très largement le divorce, y compris pour incompatibilité d'humeur entre les époux. Le Code civil de 1804 maintiendra la possibilité de divorcer, mais à des conditions plus sévères.

La situation de l'enfant naturel, c'est-à-dire l'enfant né hors mariage : si le Code civil n'est pas allé aussi loin que les révolutionnaires, qui avaient proclamé l'égalité des droits entre enfants naturels et enfants légitimes, il a en revanche été moins sévère que l'Ancien droit, qui avait dénié tout droit successoral à l'enfant naturel - lequel n'appartenait donc pas à la famille de son géniteur.

En savoir plus

"Mais quelle tâche que la rédaction d'une législation civile pour un grand peuple ! L'ouvrage serait au-dessus des forces humaines, s'il s'agissait de donner à ce peuple une institution absolument nouvelle, et si, oubliant qu'il occupe le premier rang parmi les nations policées, on dédaignait de profiter de l'expérience du passé, et de cette tradition de bon sens, de règles et de maximes, qui est parvenue jusqu'à nous, et qui forme l'esprit des siècles". (J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire au premier projet de Code civil)

- Le second trait caractéristique du Code civil, c'est précisément son esprit dont on peut dire qu'il est globalement conforme à l'esprit des philosophes du XVIIIème siècle : c'est un droit égalitariste, au sens où il a supprimé les diverses classes privilégiées qui existaient sous l'ancien régime (même si l'égalité des sexes n'est pas réalisée) ; c'est un droit laïc, détaché de ses empreintes religieuses ; c'est un droit libéral, comme en témoignent les dispositions sur les contrats et sur la propriété, et le dogme absolu posé sur le principe de volonté individuelle.

Malgré quelques imperfections formelles, le Code civil de 1804 a réalisé ce que les juristes avaient tenté depuis Domat au XVIème siècle : un ouvrage construit et cohérent, synthétisant plusieurs siècles de pensée et de vie juridique.

Le Code civil est resté presque immuable pendant plus de 150 ans : en 1963, les trois quarts des articles du Code originel étaient encore en vigueur (v. G. Cornu, La lettre du Code à l'épreuve du temps, in Mélanges R. Savatier, 1965, p. 157). Mais depuis le début du XXème siècle, nous sommes entrés dans une ère de renouvellement du droit civil, qui se développe selon différents axes :

- Rôle croissant joué par la jurisprudence, qui permet d'interpréter et d'adapter le Code civil aux nouveaux enjeux portés par l'industrialisation et l'évolution de la société :

Ex.L'apparition de nouvelles techniques et machines modernes a conduit à un bouleversement des règles de la responsabilité civile : la Cour de cassation, à partir de cinq articles du Code civil (art. 1382 à 1386) a construit un système qui n'a plus rien à voir avec le droit de 1804, alors que les textes en cause n'ont que très peu évolué.

-

Refonte législative du droit des personnes et de la famille : entre 1964 et 1974, tout le droit patrimonial et extrapatrimonial de la famille (divorce, mariage, filiation, autorité parentale, successions, incapacités) a été profondément réformé, au point qu'on a pu parler d'un "nouveau Code de la famille" incorporé dans le Code civil (G. Cornu, Introduction au droit, Montchrestien 13ème édition 2004, n° 297). La réforme a ainsi pu proposer un nouveau modèle familial, marqué par l'égalité des époux, des parents, des enfants.

En savoir plus

La vaste réforme du droit de la famille des années 60-70 a été conduite selon des techniques d'élaboration législative particulières, qui en ont assuré le succès : d'abord la rédaction des projets a été confiée a un seul homme, le Doyen Jean Carbonnier, ce qui a permis à la réforme de bénéficier d'une unité d'inspiration et d'une unité de style, pour en garantir la cohérence et l'efficacité. Ensuite, l'élaboration du droit nouveau a été éclairée par des sciences auxiliaires du droit : enquêtes sociologiques et données de droit comparé. Enfin, on a veillé à l'intégration parfaite de la réforme dans le Code civil (structure et numérotation préservées).

D'autres réformes importantes ont veillé à préserver l'unité du Code civil : réforme des suretés (

), des successions et des libéralités (

). On attend depuis plusieurs années une réforme - annoncée mais sans cesse repoussée - du droit des contrats.

-

"Inflation normative " : la tendance dernière, fortement critiquée par tous les juristes praticiens ou théoriciens, est la prolifération des normes, qui entraîne un accroissement incontrôlé du droit. Si le nombre des textes tend à se stabiliser depuis une vingtaine d'années, en revanche leur taille augmente démesurément

Ex.Alors que le recueil annuel de l'Assemblée nationale contenait en moyenne 400 pages entre 1958 et 1980, il comptait en 2004 ... plus de 3700 pages !

Les lois sont plus volumineuses parce qu'elles sont beaucoup plus détaillées : au lieu de s'en tenir aux principes généraux, comme le préconisait Portalis ("L'office des lois est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naitre sur chaque matière", on espère tout prévoir, tout envisager, et tout règlementer. Il en résulte un nombre toujours plus grand, plus complexe, et plus difficile à harmoniser, de textes. Impossible pour l'honnête homme de s'y retrouver, même les juristes y perdent leur latin et sont souvent contraints de se spécialiser à l'extrême pour pouvoir rester compétents dans une matière. Les principaux gagnants de cette logorrhée législative et règlementaire sont ceux et celles qui, malignement conseillés, espèrent pouvoir jouer de la confusion générale pour en tirer des avantages indus.

En savoir plus

« Il est donc nécessairement une foule de circonstances dans lesquelles un juge se trouve sans loi. Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par les lumières naturelles de la droiture et du bon sens. Rien ne serait plus puéril que de vouloir prendre des précautions suffisantes pour qu'un juge n'eût jamais qu'un texte précis à appliquer. Pour prévenir les jugements arbitraires, on exposerait la société à mille jugements iniques, et, ce qui est pis, on l'exposerait à ne pouvoir plus se faire rendre justice ; et avec la folle idée de décider de tous les cas, on ferait de la législation un dédale immense dans lequel la mémoire et la raison se perdraient également ». Les craintes de J. E. M. Portalis, exprimées en 1800 dans le Discours préliminaire au premier projet de Code civil, semblent en passe de se réaliser.

v. également : "Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation". Ibid.

Autre facteur de l'inflation normative : la diversification des sources du droit (v. Leçon n° 3)

-

Vers un code civil européen ? Le Code civil doit également faire face à la "concurrence" des différents projets d'uniformisation des droits civils européens. Le plus en vue est celui commandé en 2001 par la Commission de l'Union européenne à l'équipe de M. Von Bar, dont l'issue pourrait être la proposition d'un Code civil européen. Parmi les auteurs français, de très fortes oppositions se sont élevées contre une telle unification. Le Code civil a encore de belles heures devant lui.