Rq.RAPPEL :

Le droit français du contrat, du régime général et de la preuve des obligations a fait l'objet d'une importante réforme avec l'

.

Dans cette leçon les articles du Code civil qui portent la mention "nouv." (ex. art. 1353 nouv. du C. civ.) font référence aux articles postérieurs à la réforme, tels qu'ils figurent dans les codes d'une édition postérieure à 2016.

La question de la titularité des droits subjectif est importante, car elle permet de résoudre des problèmes pratiques d’une grande diversité :

Ex.

- Un chien mord un passant ; peut-on, pour le sanctionner, lui infliger une amende ou l'envoyer en prison pour coups et blessures ?

- Un homme décède peu de temps avant la naissance de son enfant ; celui-ci pourra-t-il hériter des biens de son père ?

- A la suite d’un accident, une personne est tombée en état de coma profond ; peut-on prélever des organes sur son corps ?

- Une femme disparaît pendant plus de 10 ans ; son mari peut-il se remarier avec une autre femme ?

- Une entreprise peut-elle être pénalement responsable ? Et l’Etat ?

- Une personne présente des déficiences mentales ; peut-elle accomplir seule des actes juridiques ? A quelles conditions ?

- Un homme marié découvre à la Une d'un quotidien national une photo de lui prenant son bain avec sa maîtresse ; peut-il agir en justice contre le journal ?

- Un passant mord un chien ; le propriétaire de celui-ci peut-il demander réparation ?

Avant de pouvoir répondre à ces questions, il convient de s'attarder sur deux notions fondamentales.

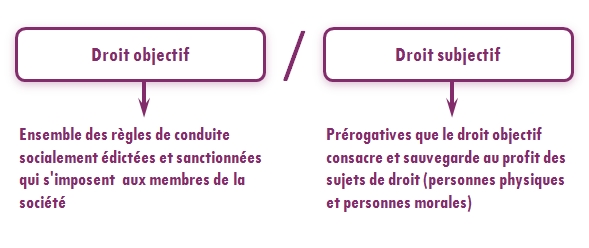

Rappel : dans les cinq premières leçons, le terme "droit" a été utilisé dans son premier sens, celui de droit objectif, qui désigne l’ensemble des règles énoncées et sanctionnées par une autorité compétente et s'imposent aux membres de la société. Il est temps maintenant d'envisager ce vocable dans un second sens, celui de droit subjectif, qui correspond à la mise en œuvre concrète du droit objectif.

Df.Les droits subjectifs sont les prérogatives que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit des sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes physiques (les individus) et aux personnes morales (groupements d’individus).

Rq.Le droit objectif correspond en fait à ce que l'on désigne communément lorsque l'on cite "Le" droit ; les droits subjectifs évoquant plutôt "Les" droits des individus.

Le droit subjectif est le droit objectif considéré du point de vue du sujet de droit. C’est en quelque sorte la version personnifiée du droit objectif, appliquée à la personne.

Ces deux notions entretiennent des rapports très étroits : le droit objectif a pour vocation la protection des droits subjectifs, lesquels n’existent que s’ils sont reconnus par le droit objectif.

Ex.Art. 544 du Code civil : «

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la façon la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » => Le droit de propriété (droit subjectif) est reconnu et encadré par l’article 544 du Code civil - qui est une règle de droit objectif.

Les droits subjectifs ne sont attribués qu’aux sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes dont le droit objectif reconnaît l’existence en leur accordant la personnalité juridique.

Pour être titulaire de droits subjectifs, il faut avoir l’aptitude à acquérir et à exercer des droits. Cette aptitude, que l’on appelle la personnalité juridique, est ce qui permet de distinguer les sujets de droit des objets de droit.

Rq.Aux différents droits subjectifs répondent généralement différents devoirs, qui peuvent souvent être considérés comme le revers du droit subjectif. Ainsi, le propriétaire d’un bien est-il tenu de respecter la propriété d’autrui, et doit s’interdire, selon les termes de l’article 544 du Code civil, de faire de la chose qu’il détient « un usage prohibé par les lois et les règlements ». De même, celui qui bénéficie du droit d’agir en justice au nom d’une société peut également être assigné devant les juges pour répondre des faits commis par cette société. 3ème exemple : dans un contrat, ce qui est considéré comme un droit subjectif du point de vue du créancier (droit de créance), devient une obligation quand on l’observe du point de vue du débiteur...

La personnalité juridique sera d’abord reconnue aux personnes physiques, c’est-à-dire aux individus faits de chair et de sang (section 2) mais également à certains groupements de biens ou d’individus, que l’on appelle des personnes morales (section 3).

En France, la définition de la personne physique peut s’organiser en deux propositions :

-

tous les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit (A),

-

seuls les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit (B).

Dès lors qu’il existe, tout individu se voit reconnaître la personnalité juridique, et devient à ce titre, automatiquement, une personne physique sujet de droits et d’obligations.

On obtient ainsi l’équation suivante : Individu = personne physique = sujet de droit, ces trois éléments étant indissociables les uns des autres.

De nos jours une telle équation peut paraître évidente, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au regard de la question de la personnalité juridique des individus, deux situations marquèrent l'histoire de France : l'esclavage et la mort civile.

En France, depuis l’Antiquité, et jusqu’à un décret du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage, certaines personnes n’étaient pas considérées comme des sujets de droit à part entière. Les esclaves étaient en effet objet de propriété, et on admettait qu’on puisse les acheter, les vendre, les léguer, les battre ou les affranchir. Ils ne pouvaient rien posséder. Ils étaient donc juridiquement considérés non comme des sujets de droit, mais comme des objets de droit.

Rq.On ne déniait pas aux esclaves le statut d’être humain : ils avaient notamment le droit de se marier, de porter plainte contre leur maître en cas de « traitement barbare et inhumain », et leur maître avait l’obligation de les évangéliser, et l'interdiction corrélative de les faire travailler les dimanches et jours fériés.

En savoir plus : La codification du droit des esclaves : mesure d'humanité ou bonne gestion du royaume ?

En 1685 furent compilées à l'initiative de Louis XIV l'ensemble des dispositions civiles et pénales applicables aux esclaves noirs des îles françaises des Antilles, de la Guyane et de la Réunion.

Si le "Code noir" se préoccupe des conditions de vie des esclaves, c’est davantage dans un souci d’ordre public et de bonne gestion du Royaume, que par humanité ou par volonté de reconnaître aux esclaves une quelconque personnalité juridique.

- Ainsi, si le Code noir interdit aux propriétaires d’esclaves de leur infliger certains châtiments, comme les tortures, les mutilations ou la mort, c’est parce que ces peines sont de la compétence exclusive du pouvoir royal, et que l’on veut empêcher que les petits ou grands propriétaires n’empiètent sur les prérogatives régaliennes.

- De même, l’obligation faite aux maîtres de donner aux esclaves une quantité minimale de nourriture que les législateurs fixent précisément, répond à la crainte que, poussés par la faim, les esclaves ne s’enfuient, ne se révoltent, ou ne se livrent à des trafics qui leur donneraient une indépendance incompatible avec leur statut servile.

- Enfin, les dispositions du Code noir obligeant à la prise en charge des esclaves malades ou infirmes incapables de travailler, visent simplement à empêcher la propagation des maladies et le vagabondage, qui étaient une plaie dans les villes et les campagnes du XVIIème siècle.

Ainsi, tout en se voyant reconnaître le statut de personne humaine, les esclaves n’acquéraient pas pour autant la qualité de sujet de droit à part entière.

L’autre situation dans laquelle on connaissait une dissociation entre la qualité de personne et celle de sujet de droit, était celle de la mort civile. Les morts civils étaient bien vivants, mais perdaient la plupart de leurs droits.

La mort civile pouvait résulter de différentes causes :

- Elle pouvait d’abord découler de la volonté de la personne, qui décidait d’entrer dans les ordres religieux et d’abandonner ses droits civils : c’est la « professio religiosa » ;

- Elle pouvait ensuite résulter d’une condamnation pénale : le Code pénal de 1810 considérait les condamnés à des peines perpétuelles comme des personnes juridiquement mortes : leur succession était ouverte, leur mariage dissous, et elles ne pouvaient plus conclure aucun acte juridique.

Rq.A la différence de l’esclavage, la mort civile ne réduisait pas le condamné au rang de simple objet de droit : Il ne pouvait pas faire l’objet d’une quelconque appropriation, et demeurait sujet de droit, mais avec un panel de droits subjectifs considérablement réduit.

Ce système de la mort civile a été aboli en 1854.

Aujourd’hui, plus aucune distinction n'est possible : tout être humain est automatiquement doté de la personnalité juridique pleine et entière, et il est à ce titre sujet de droit.

Les déclarations et pactes internationaux qui lient la France en matière de Droits de l'homme ont tous retenu ce principe :

-

:

Tx.« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. » (art. 6)

-

:

Tx.« Nul ne sera tenu en esclavage ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ; Nul ne sera tenu en servitude ; Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. » (art. 8)

En savoir plus : L'esclavage, du droit au fait

Si la plupart des États ont officiellement aboli l'esclavage, et/ou ratifié les conventions internationales qui l'abolissent, l'esclavage perdure en fait dans de nombreuses régions du monde : péninsule arabique, sous-continent indien, Mauritanie, Soudan, Niger, Mali... On estime à entre 20 et 25 millions le nombre de personnes vivant en situation d'esclavage classique, ou de situations assimilées à de l'esclavage moderne (travail forcé, exploitation sexuelle). Les démocraties occidentales n'échappent pas à cet écueil, notamment à travers le travail clandestin, et l'exploitation de personnes à des fins domestiques. En France, il arrive régulièrement que des personnes soient condamnées pour avoir exploité des étrangers (souvent des jeunes filles mineures) dans des conditions qui n'excluent pas la violence, voire la torture.

Cette deuxième proposition ne relève pas de l'évidence :

- Il va sans dire que les choses inanimées ne sont pas des sujets de droit, mais ne peuvent qu’être de simples objets de droit. Ainsi une table, un téléphone, un bien immobilier sont susceptibles d'appropriation, mais ne peuvent se voir attribuer un quelconque patrimoine.

- Cela est un peu moins évident en ce qui concerne les animaux, auxquels certains voudraient voir reconnaître la qualité de sujet de droit.

Ex.Une proposition de Déclaration universelle des droits de l’animal a été présentée devant l’UNESCO en 1978 par une ligue internationale de protection des animaux, et il arrive assez fréquemment que des époux en instance de divorce demandent au juge de statuer sur la garde du chien ou du chat commun, avec droit de visite, pension alimentaire, etc...

Ces demandes sont régulièrement rejetées, par refus d’assimilation de l’animal à un enfant ou à une personne en général.

Ex.Le Tribunal administratif de Strasbourg a dû se prononcer sur un recours en annulation formé au nom d’un chien rottweiler, contre l’arrêté préfectoral ordonnant son euthanasie. Le Tribunal administratif a rejeté la requête, en s'appuyant sur le défaut de personnalité juridique de l'animal (v. TA de Strasbourg, ord. ref. 23 mars 2002 n° 0201013, P. Welsch c/ Préfet de la Moselle).

Il est vrai que certains textes organisent une protection de certains animaux : le plus célèbre est sans doute la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, réprimant les mauvais traitements et actes de cruauté infligés à des animaux domestiques. Ce texte a été élargi en 1976 à tous les animaux.

Par ailleurs le Code pénal et le Code rural contiennent d’assez nombreuses dispositions protectrices, qui réglementent notamment les conditions de transport et d’abattage des animaux, et fixent les limites des expériences scientifiques pratiquées sur les animaux.

Tx.L'article 214-1 du Code rural dispose que «

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L'

article 521-1 du Code pénal condamne de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende «

le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ».

Rq.Cette réglementation protectrice des animaux est avant tout tournée vers l’homme, pour lui interdire les actes de barbarie quel qu’en soit l’objet, et pour préserver la sensibilité des autres, qui risque d’être blessée par un spectacle considéré comme cruel. On retrouve une approche similaire à celle observée à propos de l'esclavage du temps du Code noir : on protège l’objet du droit non pas dans l’intérêt de celui-ci, mais plutôt dans un souci d’ordre public. C’est l’homme qu’on protège contre ses mauvais penchants, et, à travers l’homme, on vise la protection de la société toute entière.

Ex.La Cour d'appel de Paris a estimé que « l'acte de cruauté (visé par le Code pénal) se distingue de la simple brutalité, en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance ». C'est davantage l'intention perverse que la gravité des blessures qui sera donc prise en compte par le droit pénal. (V. Paris, 2 février 1977, JCP G 1978 II, 18843, note R. de L.).

La loi du 16 février 2015 a introduit dans le Code civil un article 515-14, selon lequel :

Tx.« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Ainsi les animaux ne sont plus qualifiés de meubles par nature, mais sont seulement "soumis au régime" des meubles ou immeubles. La portée de cet article reste toutefois assez symbolique puisqu'une législation protectrice existait déjà dans le Code pénal et le Code rural, et qu'elle ne remet pas en question le statut de l’animal, qui ne peut être assimilée à une personne sujet de droit.

Néanmoins la prise de conscience de la sensibilité animale continue de faire son chemin :

La loi du 30 novembre 2021 interdit l'exploitation des animaux sauvages tenus en captivité (cirques, delphinariums) et renforce la protection contre la maltraitance animale (fin des cirques itinérants prévue pour 2026).

Sy.La distinction entre les personnes et les choses est donc une distinction fondamentale (summa divisio) et la ligne de partage se situe précisément là où s'épuise le champ de la personnalité juridique.

Cela laisse entier un certain nombre de questions, qui tiennent d’abord à l’existence de la personne physique (§ 1), puis à son identification (§ 2).

Ce qui distingue essentiellement la personne physique de la personne morale, c’est l’existence du corps humain. La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes physiques est étroitement liée à l’existence de ce corps : la personnalité juridique d’un individu dure en principe de sa naissance à sa mort.

Il ne suffit pas de naître pour être une personne aux yeux du droit. La loi pose d'autres conditions, qui peuvent subir des aménagements.

Pour être doté de la personnalité juridique, il faut d’abord naître vivant et viable :

|

Vivant

|

Viable

|

| L’enfant mort-né, c’est-à-dire mort dans le ventre de sa mère ou pendant l’accouchement, n’aura pas de vie juridique propre. L’enfant doit respirer après l’accouchement. C’est le critère de la vie. C’est une question de fait, dont la preuve est libre, et repose généralement sur les témoignages des personnes lors de l’accouchement, et éventuellement les observations du médecin-légiste. | La viabilité est la capacité naturelle de vivre, l’aptitude à la vie. L’enfant doit naître avec tous les organes nécessaires à sa survie. S’il meurt dans les secondes de sa naissance, pour une raison autre que l’insuffisance de ses organes vitaux, il aura eu, l’espace de ces quelques secondes, une personnalité juridique. S’il décède en raison d’une malformation congénitale, ou d’une anomalie originelle qui rendait sa mort inéluctable, il sera au contraire considéré comme non-viable. |

Rq.Le droit n'a pas établi de critère de viabilité. Il se repose jusqu'à présent sur l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui pose comme critères cumulatifs le seuil de 22 semaines d'aménorrhée (absence de règles) et un poids minimal de 500 grammes.

L'enfant acquiert donc la personnalité juridique à la naissance, à condition de naitre vivant et viable.

Cette règle subit parfois un aménagement, conçu pour améliorer les droits de l'enfant dans certaines situations critiques.

Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que c’est dans son intérêt .

Cet adage pose en principe général du droit que l’enfant, s’il naît vivant et viable, peut acquérir des droits dès sa conception, et non pas seulement à sa naissance.

Cette règle, qui peut paraître étrange, a parfois des conséquences très importantes.

Ex.Ex. 1 : Un homme décède avant la naissance de son enfant. Normalement, ne peuvent hériter de lui que les personnes qui étaient déjà nées lors de l'ouverture de la succession (= au jour du décès). Grâce à l’adage Infans conceptus, l’enfant qui était juste conçu au jour du décès de son père, pourra néanmoins en hériter dès lors qu'il nait vivant et viable.

Ex. 2 : Cet adage a également pour conséquence de rendre possible la reconnaissance anténatale, le père et la mère de l’enfant reconnaissant l’enfant auprès des services d'état civil avant même que celui-ci ne soit né. Cette reconnaissance prénatale fait naitre des droits et des devoirs au profit de l'enfant. On considère que l'établissement d'une filiation va dans l'intérêt de l'enfant, ce qui justifie l'application de l'adage Infans conceptus.

En savoir plus : L'acte d'enfant sans vie

Jusqu'en 2008, la mort d'un fœtus ne donnait lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil si la mort intervenait avant 12 semaines de grossesse. A la suite de 3 arrêts rendus par la Cour de cassation (v. Cass. civ. 1

ère, 6 février 2008,

Bull. civ. I, n° 41 à 43), un décret du 20 aout 2008 a modifié l'article

79-1 du Code civil, qui autorise désormais les parents d'un fœtus mort in utero à demander à l'officier d'Etat civil que soit dressé un "acte d'enfant sans vie". Un tel acte permet de donner un prénom à l'enfant, de l'inscrire sur le Livret de famille dans la rubrique "décès", et de procéder à son inhumation ou à sa crémation. Mais cet acte n'est ni un acte de naissance, ni un acte de décès. Il ne consacre donc pas l'apparition de la personnalité juridique du fœtus mort-né, et ne remet pas en question les principes consacrés par l'adage

Infans conceptus.

L'adage Infans conceptus permet donc de faire exceptionnellement rétroagir l'acquisition de la personnalité juridique au jour de la conception de l'enfant, alors que cette acquisition ne peut, en principe, intervenir qu'à la naissance.

La règle veut que la personnalité juridique cesse avec la mort physique de l’individu. Cela pose le problème de la définition juridique de la mort.

Qu’est-ce que la mort aux yeux du droit ? Cette question peut être cruciale dans certaines situations : Est-ce qu’une personne en coma dépassé cesse d’être une personne juridique ? A partir de quand peut-on prélever des organes sur le corps humain ? Quand est-il permis d'inhumer ? A quel moment doit s'ouvrir la succession ?

En l’absence de définition légale, le droit est ici obligé de se référer aux critères scientifiques :

C’est d’un faisceau d’indices concordants que se déduit la mort :

- Un électrocardiogramme plat pendant une durée jugée suffisante (mort cérébrale) ;

- Une absence de circulation sanguine ;

- L’abolition totale de tout réflexe ;

- L’absence de respiration autonome.

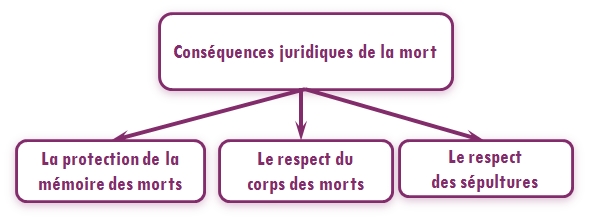

Outre l'ouverture de la succession du défunt, la mort entraine quelques conséquences :

1- L'inhumation ou la crémation ne pourront intervenir qu'après la délivrance d'un certificat de décès délivré, par un médecin, sur la foi des critères précités. Ce certificat de décès marquera l'heure officielle de la mort, et l'ouverture corrélative de la succession.

2- Le prélèvement éventuel d'organes pourra avoir lieu à compter de la déclaration du décès

Rq.Compte tenu des contraintes de transplantation, le prélèvement d'organes pourra avoir lieu alors que l'activité cardiaque et respiratoire est artificiellement maintenue, par un appareillage médical.

3- La perte de la personnalité juridique pour cause de décès n’emporte pas la perte de tous les droits. Lorsque l'être humain cesse d’être une personne, il ne devient pas pour autant une chose.

En effet, la protection de la personne se prolonge après la mort, à travers certaines dispositions :

- la protection de la mémoire des morts (par la règlementation de l'injure et de la diffamation, ) ;

- le respect du corps des morts (l'art. 16-1-1 du Code civil rappelle que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » ; l'art. 225-17 du Code pénal sanctionne celui qui porte atteinte à l'intégrité d'un cadavre) ;

- Le respect du souhait de la personne en ce qui concerne ses funérailles. Des sanctions pénales sont prévues contre toute personne aura donné aux funérailles un caractère contraire aux volontés du défunt.

- le respect des sépultures : des sanctions pénales sont prévues pour qui viole un tombeau ou une sépulture, art. 225-17 du C. pén..

Deux situations particulièrement délicates peuvent se présenter : d’abord, lorsque l’on ne sait pas si l’individu existe déjà, ensuite lorsque l’on ne sait pas s’il existe encore...

Nous allons déjà énoncer le problème, avant d'en étudier quelques applications particulières.

Rappel 1 : On sait maintenant que la personnalité juridique, et donc l’acquisition des droits subjectifs, ne commence en principe qu’à la naissance. Par application de l’adage Infans conceptus, on peut néanmoins considérer l’enfant simplement conçu comme pouvant être titulaire de droits, à la condition toutefois que cet enfant naisse vivant et viable. En pratique, on attend d’être sûr de la respiration et de la viabilité de l’enfant, pour lui accorder rétroactivement les droits de succession ou de filiation en cause.

Pendant longtemps, ce système n’a pas soulevé de problèmes majeurs, mais l’évolution des mœurs et le progrès scientifique ont posé de nouvelles questions aux juristes.

Avec la légalisation de la contraception et de l’interruption volontaire de grossesse a en effet surgi la question du statut de l’embryon. Cette question est encore particulièrement sensible aujourd’hui puisqu’il existe une assez forte demande des scientifiques et d’une partie de la population pour autoriser l’expérimentation sur les fœtus et embryons, voire la création d’embryons par clonage à des fins thérapeutiques, d’expérimentation, ou de reproduction.

Une autre situation suscite actuellement de nombreux débats en doctrine et jurisprudence : il s’agit du cas dans lequel une personne provoque, accidentellement ou non, la mort d’un enfant encore porté dans le ventre de sa mère.

Dans toutes ces hypothèses, l’enfant est peut-être viable, mais il ne naîtra pas, et la question est alors de savoir s’il est utile ou simplement nécessaire de le protéger, bien qu’il ne soit pas et ne sera jamais doté de la personnalité juridique.

Rappel 2 : Il existe en droit français une division fondamentale (= une summa divisio) entre les personnes et les choses : soit on est une personne, soit on est une chose, et il n’existe en principe aucune catégorie intermédiaire.

Si l'on applique cette règle, cela signifie que l’embryon, dépourvu de personnalité juridique puisqu’il ne naîtra pas, doit être considéré comme une chose. Dans ces conditions, on doit lui appliquer le régime juridique des choses, c’est-à-dire qu’on peut le créer, le transformer, le donner, le vendre, le torturer, le détruire, bref, le considérer non pas comme un sujet de droits subjectifs, mais comme un simple objet de droits...

Cette solution est évidemment apparue comme choquante. Surtout que les questions cruciales ont commencé à être posées peu après la 2ème guerre mondiale, à l’heure où la communauté internationale prenait pleinement conscience des atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale, et qu'elle élaborait de grandes déclarations des droits de l’homme qui proclamaient toutes le droit à la vie :

Ex.DUDH, art. 3 ; Pacte ONU de 1966 sur les droits civils et politiques (art. 6-1) ;

(art. 2-1) : «

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

Le droit français précise pour sa part que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » (, + art. 16 du Code civil introduit par les premières lois bioéthiques de 1994).

Le problème est ici de savoir si le « commencement de la vie » se situe à la conception, à la naissance, ou à un moment particulier entre ces deux évènements.

Le Comité Consultatif National d’Ethique a qualifié l’embryon de « personne potentielle », ce qui n’est pas une catégorie juridique, mais cette déclaration a tout de même la vertu de mettre en évidence le fait que l’embryon ne peut pas être considéré comme une simple chose.

Le statut de l’embryon demeure malgré tout assez ambigu, comme on va pouvoir le voir à travers 4 exemples.

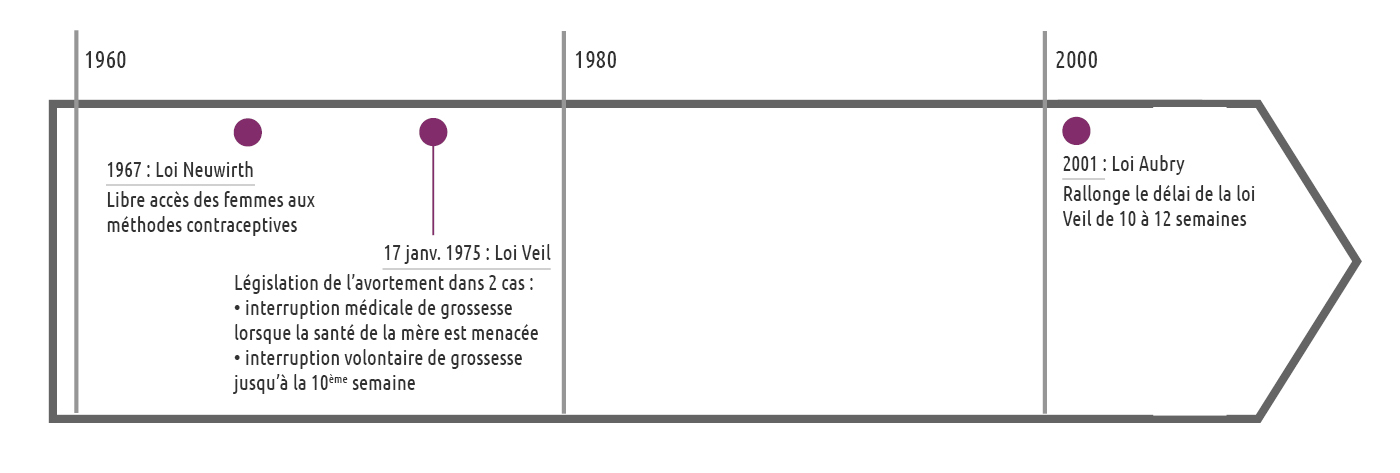

1- La contraception

Le libre accès des femmes aux méthodes contraceptives a été consacré par la en 1967. Au moment de son adoption, cette loi a rencontré de nombreuses oppositions, qui tenaient à la fois à des considérations religieuses, et au refus de confier aux femmes la maîtrise de leurs vies et de la procréation humaine.

Toutefois, sur le plan du droit, la compatibilité de la loi Neuwirth avec le principe de protection de l’être humain ne pose pas d’énormes problèmes, dans la mesure où la plupart des moyens contraceptifs ont pour objet d’empêcher la fécondation, où d’interrompre le processus de division des cellules très tôt après la fécondation. En intervenant avant la vie, on évite d’entrer en conflit avec le principe fondamental du droit à la vie.

2- L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

L’admission de l’IVG pose davantage de problèmes, puisqu’il est ici question d’interrompre volontairement le processus de développement de l’enfant déjà conçu.

A l’époque où le Code pénal a été élaboré (1810), l’avortement était considéré comme un crime. Puis un décret-loi de 1939 a admis l’avortement thérapeutique, lorsqu’il était nécessaire à la survie de la mère. Ce n’est qu’avec la qu’un pas considérable a été franchi.

L’avortement demeure en principe punissable (délit), mais est légalisé dans deux cas :

|

Interruption médicale de grossesse (IMG)

|

Interruption volontaire de grossesse (IVG)

|

| Lorsque la santé (et non plus la vie) de la mère est menacée, ou que l’enfant est atteint d’une maladie incurable. L’IMG est décidée par un collège de médecins, et est possible jusqu'au terme de la grossesse. | Jusqu’à la 12ème semaine de grossesse (= 14 semaines d'aménorrhée), à la demande de la femme. |

En savoir plus : L'adoption de la loi Veil

Ancienne magistrate, Simone Veil était ministre de la Santé depuis 1974, lorsqu'elle a entrepris de porter le projet de loi pour la dépénalisation de l'IVG. Le projet heurtait des convictions religieuses et philosophiques profondes, et la discussion de la loi a suscité d'énormes débats, très virulents. En effet, plusieurs députés favorables à la loi ont reçu des menaces de mort, beaucoup d'insultes sexistes ou antisémites ont fusé contre Mme Veil, et on a souvent comparé la loi Veil aux doctrines eugénistes et à l'extermination dans les camps nazis (dont, précisément, Simone Veil avait été rescapée quand elle était enfant... ). Un recours contre cette loi a été déposé devant le Conseil Constitutionnel, qui l’a rejeté (c'est d'ailleurs à l'occasion de cette discussion que le Conseil Constitutionnel a refusé de contrôler la conventionnalité des lois, v. leçon n° 4, Les conflits de normes, Section 2)

Le législateur, en adoptant la loi Veil, a été principalement motivé par deux considérations :

- Cela faisait déjà quelque temps que de nombreux tribunaux n’appliquaient plus les sanctions pénales prévues en cas d’IVG, ou réduisaient systématiquement les peines. C’était un signe que la loi était considérée comme trop sévère, en inadéquation avec les besoins de la société ;

- Surtout, il devenait nécessaire d’agir pour éviter la multiplication des avortements clandestins, au cours desquels de nombreuses femmes mouraient d’hémorragie (une femme mourait chaque jour), et qui parfois échouaient à moitié en laissant de graves séquelles à l’enfant.

Les débats sur cette loi n'ont jamais cessé : ils ont été relancés lors de l’adoption de la

en 1982 (qui prévoit le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale), de la

en 1993 (qui instaure un délit d'entrave à l'IVG) et en 2001 de la

, rallongeant de 10 à 12 semaines le délai au-delà duquel on ne peut plus pratiquer d’IVG. La vivacité des discussions témoigne de ce que la question du statut de l’embryon touche à des questions fondamentales sur la protection de la personne humaine, et que cette question est loin d’être réglée.

Discussion : dans le cas de l’avortement comme dans bien d’autres, il s’agit ici de concilier des intérêts contradictoires : intérêt de la mère / intérêt de l’enfant. Ici, on fait prévaloir l’intérêt de la mère, lorsqu'elle ne peut pas assumer sa grossesse, ou que des raisons médicales graves le justifient. Mais, pour autant, on ne néglige pas totalement l’intérêt de l’enfant :

On estime que ce n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant que de le faire naître dans une famille qui ne veut ou ne peut pas le recevoir. Surtout, l’IVG est encadré par des conditions strictes : respect des délais, contrôle médical, contrôle psychologique et social pour vérifier la nécessité de l’intervention et éventuellement proposer à la femme des solutions alternatives.

C’est pourquoi la loi Veil se présente elle-même comme une exception au principe général du respect dû à l’être humain dès le commencement de sa vie :

Tx.Art. 1er : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. »

Une autre situation, qui concerne plutôt le droit pénal, mais qui a fait l’objet de récents développements jurisprudentiels, est également révélatrice des ambiguïtés qui demeurent sur le statut de l’embryon.

3- Le décès accidentel de l’enfant in utero

Il s’agit de l’hypothèse tragique dans laquelle une personne est responsable d’un accident dans lequel l’enfant porté par une femme enceinte décède. La question posée aux juridictions répressives est de savoir si ce fait peut ou non être qualifié d’homicide, et entraîner les sanctions pénales applicables à un tel crime.

Df.Aux termes de l’article

221-6 du Code pénal, l’homicide involontaire est défini comme «

le fait de porter atteinte à la vie d’autrui ».

La question était donc de savoir si le fœtus peut être cet "autrui" visé par le Code pénal.

Si certaines juridictions du fond étaient plutôt favorables à la qualification d'homicide, un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 juin 2001 a mis un terme à cette jurisprudence : l'embryon ne peut être considéré comme une personne en droit pénal ; en conséquence le responsable ne peut être condamné que pour les atteintes portées à la femme enceinte, à l'exclusion de celles subies par l'enfant qu'elle portait.

Ex.

: un homme roulait à vive allure avec 1,02 g d’alcool/litre de sang. Sa voiture s’est déportée et a heurté une autre voiture qui circulait en sens inverse. La femme qui conduisait était enceinte de 6 mois. Elle fut blessée, et l’enfant, heurté à la tête, est mort quelques jours après. Le Tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour blessures involontaires (sur la personne de la mère) et homicide involontaire (sur le fœtus). Le prévenu a fait appel, et la Cour d’appel l’a relaxé du chef d’homicide involontaire, en considérant qu’il ne pouvait y avoir d’homicide dès lors que l’enfant n’était

pas encore né. La femme a alors formé un pourvoi en cassation, mais il a été rejeté. L’Assemblée plénière a en effet considéré que la loi était d'application stricte, et qu’il ne pouvait y avoir d’homicide sur un embryon.

La

a pour sa part frileusement déclaré que «

il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’article 2 de la Convention EDH » (Cour EDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France,

Dr. Fam. 2004, 10, p. 43, obs. P. Murat).

En savoir plus : Les paradoxes du droit positif

- La solution adoptée par l'Assemblée plénière est d'abord paradoxale lorsque l'on sait que, à plusieurs reprises, des médecins ont été condamnés pour blessures involontaires parce que, du fait de leur négligence pendant la gestation, des enfants étaient nés avec un handicap. Si l'on compare les deux solutions, on aboutit à la conclusion qu’il vaut mieux causer la mort de l’enfant in utéro que d’être responsable d’un accident qui ne tuera pas l'enfant, mais lui laissera des séquelles. Cette solution est déconcertante.

- Le paradoxe s'affirme d'autant plus que, dans le même temps, on protège la liberté des femmes de ne pas avoir d’enfant (à travers la législation protectrice de l'avortement et de la contraception), mais on ne protège pas les femmes enceintes qui désirent mener leur grossesse à terme. D'accord pour protéger la liberté d’avorter. Quid de la liberté de procréer ?

- Cette jurisprudence refuse de reconnaître au fœtus le bénéfice de la protection reconnue à tout être humain... y compris aux personnes décédées. En effet, la tentative d’homicide volontaire sur une personne déjà morte est sanctionnée, et on a vu que l'on protège la mémoire et le cadavre des morts, ainsi que les sépultures.

- L’enfant conçu ne devrait-il pas, a minima, être considéré comme un être cher, dont la perte peut générer un préjudice moral ? C’est en tout cas ce que la jurisprudence reconnait à propos des animaux, qui bien qu’étant dépourvus de personnalité juridique, sont considérés comme des êtres vivants (ou êtres sensibles, cf. art. L. 214-1 du C. rural) dont la disparition peut justifier une demande de réparation lorsqu'elle est causée par autrui.

Sans doute l’embryon n’a-t-il pas la personnalité juridique, mais son appartenance à la famille humaine parait justifier une protection particulière.

4- Quatrième situation, dans laquelle la question du statut de l’embryon se pose de façon encore plus radicale : le cas de l’exploitation de l’embryon à des fins de recherche thérapeutique.

L’exploitation de l’embryon à des fins de recherche thérapeutique. La législation française n’est pas non plus très claire à l’égard de cette question.

- D’un côté, les lois "bioéthiques" du 29 juillet 1994, remaniées en 2010 interdisent l’expérimentation sur l’embryon, l’achat et la vente d’embryons, et la conception in vitro d’embryons humains à des fins industrielles, commerciales ou d’expérimentation, en proclamant fermement un principe de dignité et de primauté de la personne humaine (art. 16 du C. civ.).

- De l’autre côté, ces mêmes lois autorisent la production d’embryons surnuméraires (= conçus à l'occasion d'une fécondation in vitro, mais ne faisant pas l'objet d'une implantation dans l'utérus de la mère), leur congélation, leur destruction ou le don de ces embryons à un couple en mal de maternité. Elles autorisent également l’expérimentation sur les embryons surnuméraires (à la double condition d’un accord « parental » et de finalités « médicales » cf. L. 13 juillet 2013). La Loi Bioéthique 4 du 2 aout 2021 annonce (en creux) la possibilité de modifer le patrimoine génétique d'un embryon s'il n'est pas destiné à naitre...

Les discussions récurrentes à propos du clonage humain mettent en évidence que le risque principal de toutes ces techniques est d'en arriver finalement à créer de toutes pièces un être humain pour l'utiliser comme un moyen, un outil, et non pas comme une fin en soi. Alors l’embryon sera considéré comme une chose (on parle de "réification" de l’embryon. Ce terme provient du latin res, réi : la chose), utilisée à des fins thérapeutiques, mais aussi commerciales.

En savoir plus : Le clonage humain : comment ça marche ?

Techniquement, on va insérer le noyau d’une cellule de la personne que l’on veut cloner dans une cellule-œuf (un ovocyte) dont on a préalablement enlevé le noyau. Le miracle se produit quand on expose cette cellule à un champ électrique. Elle va alors se diviser et se développer, avec le patrimoine génétique de l’individu cloné.

Deux possibilités se présentent alors :

- Soit on implante l’embryon dans l’utérus d’une mère porteuse, dans l’espoir de faire naitre un enfant au patrimoine génétique identique au donneur. C’est ce qu’on appelle le clonage reproductif.

- Soit on démantèle l’embryon, on isole les cellules, et on laisse se dérouler la division cellulaire in vitro, C’est le clonage dit thérapeutique , mais l'UNESCO suggère que l'on utilise plutôt le vocable « clonage à des fins de recherche ».

Dans les deux cas, si l'individu cloné est malade, on pourra éventuellement prélever des cellules ou organes ou tissus sains sur son clone (si le clonage est de type reproductif, avec naissance d’un être humain) ou des cellules souches embryonnaires pluripotentes (pour le clonage thérapeutique), et le guérir de cette façon, en évitant les risques de rejet du greffon => l’embryon ainsi créé pourra servir de réservoir, de « magasin de pièces détachées » pour l’individu malade.

Actuellement aucune preuve ne démontre la faisabilité du clonage humain, et la législation française l'interdit sous toutes ses formes. Mais de nombreux pays encouragent les expérimentations en faveur d'un clonage thérapeutique (Chine, Israël, Corée du sud, Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie).

Bref, la question est finalement celle du statut du corps humain : Est-ce une chose ou une personne ? Est-ce une chose au début, et une personne à la fin ?

Ne peut-on pas considérer que, avant d’être une personne juridique, l’individu est une personne humaine, et que cette seule appartenance au genre humain justifie la protection de l'embryon in utero et in vitro ?

Aller plus avant dans la réification du corps humain reviendrait à nier le statut particulier de l'homme, et à remettre en cause le principe élémentaire et fondamental du respect de la dignité humaine.

Cent soixante quinze ans après l’abolition de l’esclavage, et sous couvert de progrès scientifique, on semble progressivement revenir à l’idée que l’être humain pourrait être un simple objet de droits...

Autre sujet, moins sensible juridiquement, mais tout aussi douloureux sur le plan humain : il s'agit des personnes dont on n’est sans nouvelle, au point que l’on ne sait pas si elles sont mortes ou vivantes. Ces personnes ont nécessairement des biens ; elles peuvent avoir des enfants ; elles peuvent être mariées... Que faire alors : peut-on ouvrir leur succession ? Peut-on autoriser leur conjoint à se remarier, au "risque" de les voir réapparaître un jour ?

La loi organise deux régimes particuliers : l'absence et la disparition.

Le régime de l'absence concerne les personnes à propos de l’existence desquelles un doute réel existe. Elles ne donnent plus de nouvelles, mais nul évènement particulier ne permet de dire avec certitude qu'elles sont décédées. On va donc faire « comme si » elles étaient toujours vivantes, en procédant en deux temps :

-

La période de présomption d'absence

Dans un premier temps les proches de la personne ou le procureur de la République devront demander au juge de constater l’absence de la personne. S’ouvre alors une période de 10 ans, appelée présomption d’absence, pendant laquelle un administrateur désigné par le juge sera chargé de gérer les biens de l’individu. Durant cette période, l'absent est présumé vivant.

-

La déclaration d'absence

Au bout de 10 ans, si la personne n’est pas revenue, on demandera au juge de prononcer une déclaration d’absence, qui équivaut à une déclaration de décès... avec les conséquences au niveau personnel et patrimonial que cela emporte : disparition de la personnalité juridique ; ouverture de la succession ; dissolution du mariage.

C’est un régime plus radical, qui s’applique aux personnes dont on est presque sûr qu’elles sont décédées - bien que l’on n’ait pas retrouvé leur corps - car elles ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger : naufrage d'un navire en pleine mer, accident d’avion, cyclone, tsunami, tremblement de terre, avalanche en montagne, effondrement des Twin towers après l'attentat du 11 septembre 2001...

Dans ces circonstances les proches ou le procureur de la République pourront demander au juge de déclarer directement le décès. A compter de cette déclaration, la succession du disparu sera ouverte et son mariage sera dissous.

Rq.Dans les deux cas (absence et disparition), si l’individu réapparaît après le jugement déclaratif, il pourra demander l’annulation de ce jugement, et reprendra ses biens dans l’état dans lequel ils se trouvent à ce moment. En revanche, le mariage reste dissous, et le remariage éventuellement contracté par son ex-conjoint restera valable.

La reconnaissance de la personnalité juridique par le droit objectif assure l’insertion de l’individu dans la société, laquelle doit en retour pouvoir identifier chacun de ses membres.

Les informations permettant d’identifier les personnes physiques sont contenues dans ce que l’on appelle l’état des personnes, qui regroupe tous les éléments caractérisant l’existence juridique et la situation familiale de l’individu. Certains de ces éléments sont d'ordre politique (nationalité). Les autres concernent le statut civil de l'être humain (nom, âge, sexe, domicile, situation familiale).

L’état contient donc un ensemble d’informations capitales sur le plan de l’action politique et sociale. Il permet en effet de connaître précisément l’étendue et les caractéristiques de la population, et d’identifier chaque individu, avec les droits et les obligations qui lui sont reconnus. Il a donc des implications à différents niveaux intéressant l’ordre public, notamment en matière fiscale, pénale, ou de défense nationale.

Rq.La méthode d’identification des individus évolue. Au départ, elle ne se faisait qu’avec des lettres (nom, prénom). Depuis quelques décennies, elle s’opère aussi avec des chiffres (n° INSEE). Il est maintenant possible d’identifier les personnes par leurs gènes.

L’importance que l’état revêt pour l’Etat implique certains caractères généraux, qui souffrent tous quelques exceptions :

| D’abord, l’état est en principe indivisible | Cela signifie que les éléments qui le composent forment un ensemble cohérent dont une pièce essentielle - par exemple la filiation ou le sexe - ne peut être modifiée sans qu’il en résulte une chaîne de conséquences sur les autres composantes de l’état |

| Ensuite, l’état est en principe indisponible |

Df.L'indisponibilité est la qualité d'un bien ou d'un droit qui ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition (vente, échange, donation...).

Les éléments de l’état sont attribués automatiquement en fonction de caractéristiques naturelles ou sociales, et ne dépendent pas de la volonté individuelle. On ne peut donc en disposer par contrat, ni en les cédant, ni en y renonçant. Tout acte juridique (contrat ou acte unilatéral) qui aurait pour objet l’état des personnes est en principe nul. |

| Enfin, l’état est en principe imprescriptible |

Df.La prescription est l'acquisition (prescription acquisitive) ou la perte (prescription extinctive) d'un droit par l'effet de l'écoulement du temps.

Dire que l'état est imprescriptible signifie qu’il échappe à l’action du temps : on ne peut acquérir ni perdre un élément de l’état au seul motif qu'on l'a possédé ou qu'on a négligé de l'utiliser pendant un certain temps. Ex : Celui qui ne s'occupe pas de ses enfants pendant 20 ans ne perd pas pour autant son statut de parent. |

Le nom n'est pas uniquement un élément d'identification sociale : il est aussi un instrument de rattachement à une ascendance particulière (on parlera de nom de famille, ou de nom patronymique) et, adjoint au prénom, il est en outre un élément permettant de marquer l'irréductible singularité de l'individu (on parle parfois de nom propre).

- L'attribution du nom de famille.

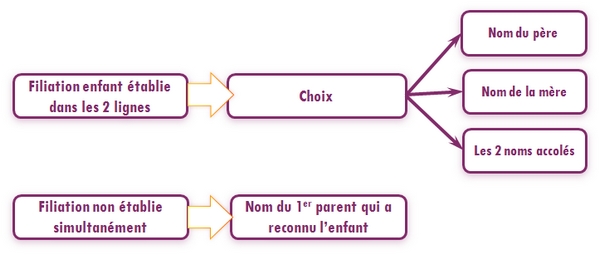

Les règles d'attribution du nom de famille ont beaucoup évolué :

|

SITUATIONS

|

PRINCIPES APPLICABLES

|

POSSIBILITÉS D'ÉVOLUTION

|

| Parents mariés. | Les parents choisissent l'un ou l'autre nom, ou les deux accolés, dans l'ordre qu'ils désirent. | Si l'enfant porte les deux noms accolés, il ne transmettra que le premier à ses enfants. |

| Parents non mariés, les deux parents reconnaissent l'enfant simultanément. | Idem | Idem |

| Parents non mariés, un parent reconnait l'enfant après l'autre parent. | L'enfant porte le nom de celui qui l'a reconnu en premier. | Après la 2nde reconnaissance, les parents peuvent conjointement demander le changement de nom. |

| Parents non mariés, un seul parent reconnait l'enfant. | L'enfant porte le nom de celui qui l'a reconnu. | ------------------------------------ |

- La modification du nom de famille.

Le principe est celui de l'immutabilité du nom de famille :

La loi du 6 Fructidor an II (23 aout 1794), dispose : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre ».

Il résulte de cette immutabilité :

-

L'imprescriptibilité du nom de famille : attention car cette règle est asymétrique : on ne peut pas perdre son nom par le non-usage, mais on peut acquérir un nom par un usage prolongé.

Ex.

: Le requérant demandait de reprendre le nom "de Sainte-Catherine", et démontrait que c'était à la suite d'une erreur des services d'état civil que son nom avait perdu sa particule. L'arrêt qui refusait cette reprise a été censuré. Selon la Cour de cassation : «

si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ».

-

L'indisponibilité du nom de famille : on ne peut en principe vendre ni donner ni changer son nom de famille par un simple acte de volonté.

Exceptions à l'immutabilité : il existe néanmoins plusieurs façons de changer de nom de famille :

- Le changement d'état : ex. une femme se marie, une filiation est établie ou contestée => cela pourra entrainer un changement de nom. Encore ce changement devra-t-il être autorisé par le juge.

- La procédure administrative : le requérant devra démontrer qu'il a un intérêt légitime à changer de nom (par exemple pour éviter une consonance gênante ou ridicule, pour franciser son nom, ou pour éviter une homonymie avec un personnage historique ou fictif peu recommandable).

Ex.Lus dans le Journal Officiel : pour la francisation, Goldenberg devient Montdor, Macaroni devient Macart. Mais il n’y a pas de règles imposées, et Nedjar peut devenir Payet ou Grondin. Pour la suppression des noms à consonance embarrassante, on note les requêtes en modification de MM. Cocu, Crapaud, Taillefesse, Poubelle...

- La loi du 2 mars 2022 permet désormais à tout adulte de demander une fois dans sa vie un changement de nom, pour ajouter à son nom de famille ou y substituer le nom du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance. Il suffit d'en faire la demande à l'officier d'état civil, qui devra le consigner sur les registres (C. civ. art. 61-3-1).

Exception à l'indisponibilité : depuis la jurisprudence Bordas , on admet qu'en matière commerciale, un nom puisse être cédé par une personne physique pour identifier une personne morale.

Ex.Arrêt Bordas,

: M. Pierre Bordas, qui avait été évincé de la maison d'édition qu'il avait créée, demandait qu'il soit fait interdiction à la société de porter désormais le patronyme Bordas. La Cour de cassation a rejeté cette demande, au motif que le patronyme était devenu «

un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue ».

- Attribution.

Le choix du prénom est une prérogative inhérente à l’autorité parentale. Il dépend donc de la volonté des pères et mères.

Depuis la , les parents disposent d’une entière liberté dans le choix des prénoms de l’enfant, et ne sont plus astreints comme autrefois à choisir un prénom des calendriers ou d'un personnage historique.

L’officier d’Etat civil - qui pouvait auparavant s’opposer au choix d’un prénom - n’a plus aujourd’hui que la faculté d'avertir le Procureur de la République. S’il s’avère que le prénom lui-même, ou son association avec le nom de famille, est contraire à l’intérêt de l’enfant, le Procureur saisira le Juge aux affaires familiale d'une action en annulation de prénom.

Ex.Clio a été admis, mais pas Mégane, dans la mesure où Renault était le patronyme de l'enfant

- Cas particuliers.

- En cas de désaccord des parents, il leur est possible de saisir le Juge aux affaires familiales (JAF).

- Si la mère a demandé le secret de son identité (accouchement "sous X") elle pourra néanmoins faire connaitre les prénoms qu'elle souhaite attribuer à l'enfant.

- Lorsque les parents ne sont pas connus et n'ont rien fait savoir, l'officier d'état civil choisira trois prénoms, dont le dernier tient lieu de nom de famille pour l'enfant. Si l'enfant est ultérieurement adopté, ce nom redeviendra un prénom, et l'enfant prendra le nom du (des) adoptant(s).

- Les parents peuvent donner plusieurs prénoms à l'enfant : en ce cas, n'importe quel prénom figurant sur l'état civil peut servir de prénom usuel, sans qu'il soit nécessaire de respecter l'ordre choisi par les parents

- Changement de prénom.

Le changement de prénom (pour un prénom autre que ceux figurant déjà sur les actes d'état civil) est admis. La demande doit être adressée à l'Officier d'état civil. Celui-ci peut saisir le procureur s'il estime que le prénom choisi est contraire à l'intérêt de l'enfant.

La question du sexe de la personne n’a pas posé de problème majeur pendant de nombreuses années. Cette question n’était en fait envisagée dans le Code civil qu’à travers l’institution du mariage, puisqu'avant le 17 mai 2013, la loi subordonnait implicitement la validité du mariage à une différence de sexe entre les époux (art. 75 anc. du C. civ., modifié par L. n° 2013-404 du 17 mai 2013 autorisant le mariage aux couples de personnes de même sexe). Mais les rédacteurs du Code ne se sont pas posé la question de la définition du sexe.

Le problème a été renouvelé à l’époque contemporaine, avec la multiplication des critères d’appartenance à un sexe, et l’émergence du phénomène de transsexualisme, c’est-à-dire « le sentiment qu’a une personne d’appartenir au sexe opposé à celui qui lui a été attribué à la naissance » (D. Thouvenin).

La multiplication des demandes formées par les transsexuels en vue de la modification de leur prénom, et surtout celle de la mention de leur sexe sur les actes d’état civil, a forcé la jurisprudence à se prononcer sur la question. Après avoir longuement refusé une telle requête, au motif que l'état des personnes était indisponible et que l'on ne pouvait en changer sur convenance personnelle, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a finalement admis, à certaines conditions, la possibilité pour les personnes transsexuelles de demander le changement de la mention de leur sexe et de leur prénom sur leurs actes d'état civil.

Ex.

(pourvoi n° 91-11900) a ainsi considéré que «

Lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».

Ce revirement de jurisprudence a été provoqué par deux éléments principaux :

- d'abord, la reconnaissance progressive du fait que le transsexualisme est un état qui échappe au pouvoir de volonté de l'individu. Ce n'est pas un évènement de convenance personnelle ;

- ensuite et surtout, le revirement fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 25 mars 1992 (arrêt B. contre France).

Ex.La Cour a en effet jugé que la requérante, qui s'était vu refuser le changement de son état (nom et sexe) par les autorités françaises, se trouvait « quotidiennement placée dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée », dans la mesure où elle était sans cesse exposée à devoir délivrer des documents susceptibles de dévoiler à autrui qu'elle appartenait génétiquement au sexe opposé à celui qu'elle affichait (n° INSEE, chèques bancaires).

Vingt ans plus tard, le revirement de 1992 a été confirmé par la Cour de cassation, qui a renforcé les critères en exigeant que la transformation physique de la personne soit « irréversible » : . Cette condition laissait supposer que la personne ait subit des traitements médicaux ou chirurgicaux, ce qui a ensuite été contesté comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée (art. 8 de la Conv. EDH) et au droit à l'intégrité physique (art. 3 de la Conv. EDH).

La (dite Loi Justice 21) a simplifié la procédure et les conditions du changement de sexe à l'état civil (v. art. 61-5 s. du Code civil).

- Conditions : Il suffit désormais de démontrer « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». Les indices principaux sont les suivants : La personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué et elle est reconnue comme telle par son entourage ; elle a obtenu son changement de prénom. La loi précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir subi une opération chirurgicale ou un traitement médical.

- Procédure : la demande est présentée au tribunal judiciaire, et doit démontrer les conditions requises, ainsi que le consentement libre et éclairé du demandeur.

La possibilité de changer de sexe ne soulage pas la situation de ceux qui ne se reconnaissent nulle part dans la binarité homme/femme.

Ex.Un homme français, marié et père d'un enfant avait, au nom du droit au respect de sa vie privée, saisi la justice aux fins de voir substituée dans les registres de son état civil la mention "sexe neutre" à celle de "sexe masculin" qui selon lui ne correspondait pas à la réalité. Contre toute attente, le TGI de Tours avait fait droit à sa demande. Le Procureur de la République a fait appel sur le fondement de l'article 57 du Code civil.

Le 22 mars 2016 la Cour d'appel d'Orléans (JurisData n° 2016-004932) a

infirmé le jugement tourangeau en précisant que «

la reconnaissance d'une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, dépasse le pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire ». Dans cet arrêt, les juges orléanais réaffirmaient la règle de

l'indisponibilité de l'état des personnes.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi

(Cass. civ. 1ère, 4 mai 2017) en rappelant d'abord l'importance de la mention du sexe pour l'organisation sociale et juridique, et en estimant ensuite que l'atteinte portée à la vie privée du demandeur n'était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Un recours a été formé devant la Cour EDH, qui l'a rejeté le 31 janvier 2023, au motif que l'Etat français n'avait pas enfreint sa marge d'appréciation

Droit comparé : En 2013 une loi est adoptée en Allemagne autorisant qu'un bébé intersexuel puisse être enregistré comme étant de sexe indéterminé (unbestimmt). Les personnes concernées pourront par la suite opter pour le sexe qui les définit le mieux. En 2014 la Haute Cour d'Australie a admis qu'une personne puisse revendiquer un genre « non spécifique », qui ne soit ni masculin ni féminin. La possibilité est également admise en Argentine.

La loi bioéthique du 2 août 2021 modifie l'article 57 du C. civ. en admettant qu'en cas « d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant » on puisse suspendre la mention du sexe de l'enfant pendant 3 mois après sa naissance, le temps que la détermination puisse être effectuée (mais on ne remet pas en cause la binarité, et le temps peut sembler bien court pour une question aussi sensible et complexe).

En savoir plus : Pour aller plus loin

Certains s'interrogent pour savoir si l'on doit créer une 3ème catégorie. Sur quels critères devra-t-on l'attribuer ? Biologique, psychologique, social ? Au choix de la personne ? A celui du médecin ? A celui du juge ? Doit-on subordonner ce choix à l'existence d'une intersexualité (i.e. le fait d'avoir des caractères propres aux 2 sexes) médicalement constatée ? D'autres proposent que l'on supprime toute mention du sexe dans les actes d'état civil. Cette mention demeure utile pour l'identification des personnes, mais il est certain que la frontière entre les deux sexes tend à s'amenuiser. Il serait en tout cas nécessaire qu'elle soit enfin dépourvue de toute conséquence en termes de droits, salaires, etc.

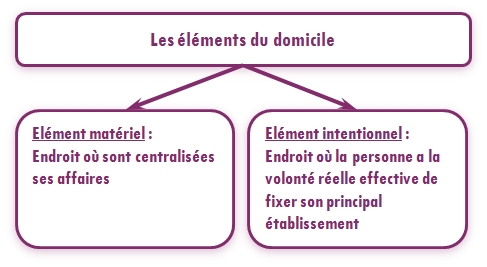

Df.Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne (

art. 102 du C. civ.).

On le définit par deux éléments : c'est l'endroit où sont centralisées ses affaires (élément matériel) et où la personne a la volonté réelle effective de fixer son principal établissement (élément intentionnel).

C'est ce dernier élément qui permettra de distinguer le domicile de la simple résidence.

- Régime juridique.

- Le domicile sert de point d’ancrage juridique de la personne. C’est à ce lieu que la personne devra accomplir ces droits civils (paiement des impôts, vote, etc.) et c’est vers les autorités administratives et judiciaires de ce lieu que devra se tourner la personne.

- Le libre choix du domicile fait partie du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 9 du Code civil et par l'article 8 de la Conv. EDH.

- Toute personne a nécessairement un domicile : les personnes qui sont "sans domicile fixe" ou qui sont itinérantes (bateliers, nomades, forains) devront choisir leur domicile dans une commune figurant sur une liste établie par le Garde des sceaux (= Ministre de la justice). Chaque personne n'a qu'un seul domicile (principe d'unicité du domicile).

- Exception : Pour des raisons pratiques, certaines personnes procèdent parfois à une élection de domicile, c’est-à-dire que, pour une opération spéciale, elles désignent un domicile fictif de rattachement.

Ex.Celui qui forme un pourvoi en cassation doit élire domicile chez son avocat aux Conseils (= avocat spécialisé dans les procédures conduites devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat). Les actes de procédure seront donc envoyés chez ce dernier.

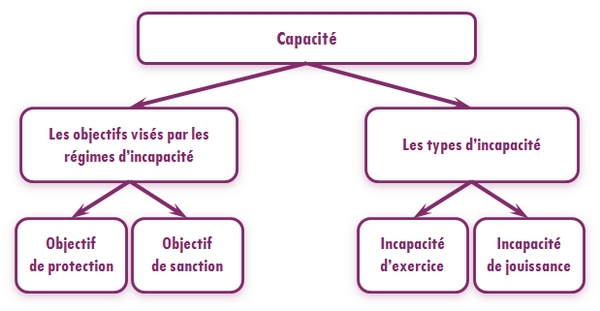

On sait que la personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, et qu'elle est attribuée à tout individu dès lors qu’il existe. Cela ne signifie pas que tout individu jouira de tous les droits subjectifs et pourra les exercer librement. Le droit objectif pose en effet certaines limites à la jouissance et à l’exercice des droits par certaines personnes. Ces personnes ont alors leur capacité juridique réduite. On les appelait autrefois des incapables. On les appelle maintenant des personnes vulnérables, ou personnes protégées.

Deux objectifs peuvent être poursuivis :

|

Un objectif de protection

|

Un objectif de sanction

|

| C’est par exemple le cas des mineurs, qui sont représentés par leurs parents ou responsables légaux, ou des majeurs protégés, qui sont placés dans un système de tutelle ou de curatelle. Pour assurer la protection de ces personnes et éviter qu’elles ne concluent des contrats qui leur soient trop défavorables, la loi limite leur capacité juridique, en imposant généralement que le consentement d'un représentant soit ajouté, voire substitué au leur. | L'incapacité peut également être prononcée contre un individu comme une peine complémentaire d’une sanction pénale.

Ex.Interdiction d’émettre des chèques bancaires, suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation d’une arme...

|

Pour atteindre ces objectifs, deux types d'incapacités peuvent être organisées :

|

L'incapacité d'exercice

|

L'incapacité de jouissance

|

|

Df.L'incapacité d'exercice permet à l'individu d'être titulaire de droits, mais pas de les exercer seul.

Ex.Le mineur non émancipé pourra être propriétaire de biens immobiliers, mais il ne pourra pas les vendre ou en acheter sans l'intermédiaire de ses représentants légaux (art. 1124 du C. civ.).

|

Df.L'incapacité de jouissance est une inaptitude juridique à devenir titulaire d'un droit.

Depuis l'abolition de la mort civile en 1854, l'incapacité de jouissance ne peut plus être générale : elle est nécessairement spéciale à certains droits :

Ex.Les médecins, pharmaciens et personnels soignants ne peuvent recevoir de donation de la part d'une personne qu'ils ont soignées de sa dernière maladie (art. 909 du C. civ.). Le mineur de moins de 16 ans ne peut pas disposer de ses biens à titre gratuit (donation, testament) même avec le consentement de ses représentants légaux (art. 902 du C. civ.).

|

Ainsi la personnalité juridique peut être limitée pour certaines personnes, mais il n’empêche que cette personnalité juridique est reconnue, de façon plus ou moins étendue, à toute personne physique, dès lors qu’elle existe.

On pourrait être tenté de considérer que seules les personnes physiques, douées d’un corps, d’une conscience et de volonté, sont aptes à être titulaires de droits et d’obligations.

Le droit positif reconnaît pourtant la personnalité juridique à des groupements de personnes et de biens, qu'il assimile à des personnes physiques en leur conférant des biens et des obligations propres.

Df.Ainsi la personne morale peut-être définie comme un groupement doté de la personnalité juridique qui, par la spécificité de ses buts et de ses intérêts, a vocation à une activité distincte de celle des individus qui la composent.

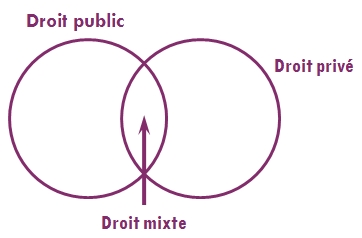

On distingue à ce titre :

- les personnes morales de droit public : l'Etat, les collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes) et les établissements publics administratifs ;

- les personnes morales de droit privé (sociétés civiles ou commerciales, associations, syndicats, comités d'entreprises...) qui peuvent ou non avoir un but lucratif ;

- les personnes morales de droit mixte qui empruntent à ces deux régimes (établissements industriels et commerciaux, Ordres professionnels...).

Le droit français est par tradition individualiste, et s’est pendant longtemps méfié des groupements qui avaient ébranlé l’autorité de l’Etat pendant la période révolutionnaire. Il a fallu attendre 1978 pour que le Code civil fasse mention de la possibilité d’une personnalité morale. Celle-ci existait pourtant bien avant cette date, et le droit public a toujours reconnu la personnalité de l’Etat, des départements et des communes.

En savoir plus : Fiction ou réalité

En l’absence de corps humain, on s’est longuement interrogés sur l’origine de l’existence de la personne morale, et sur la responsabilité du législateur dans l'existence des personnes morales et l'étendue de leurs pouvoirs.

- Ainsi certains auteurs considèrent que seule la personne physique doit naturellement avoir la qualité de personne juridique. Au contraire, la personne morale n’est qu’une fiction, et elle n’existe que si la loi reconnaît expressément la personnalité juridique au groupement. C’est la théorie de la fiction, et c’est l’idée qui l’emporte en droit public.

D’autres au contraire, estiment que la personnalité juridique, physique ou morale, existe dès lors que la personne est suffisamment déterminée pour être sujet de droit, sans que la loi ait spécialement à intervenir. Dans le cas de la personne morale, cette existence se vérifie dès lors que le groupement est suffisamment organisé, et qu’il défend des intérêts collectifs licites. C’est la théorie de la réalité, et elle prédomine en droit privé (

).

Les conditions de naissance et de mort de la personne morale sont très variables :

- La naissance des personnes morales de droit privé est généralement conditionnée par la rédaction de statuts et la déclaration de constitution auprès des pouvoirs publics.

- La dissolution des personnes morales de droit privé peut-être volontaire judiciaire ou légale

- Les personnes morales de droit public naissent et meurent généralement par la volonté du législateur ou de l'exécutif (v. tableau).

|

TYPE DE PERSONNE MORALE

|

ACTE DE NAISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

|

CAUSES DE DÉCÈS DE LA PERSONNE MORALE

|

|

ETAT

| Contrat social ? | Perpétuité de l'Etat ? |

|

ETABLISSEMENTS PUBLICS

| Nationalisation d'une entreprise privée.

Décision du législateur (si catégorie nouvelle) ou du pouvoir réglementaire. | Décision du législateur ou de l'exécutif, selon les conditions de constitution. |

|

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

| Rédaction du contrat de société.

Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. | Dissolution volontaire ou judiciaire.

Arrivée du terme statutaire.

Réalisation de l'objet statutaire. |

|

ASSOCIATIONS

| Rédaction des statuts.

Déclaration (dépôt des statuts en Préfecture). | Dissolution volontaire ou judiciaire.

Arrivée du terme statutaire.

Réalisation de l'objet statutaire. |

|

SYNDICATS PROFESSIONNELS

| Rédaction des statuts.

Dépôt des statuts à la mairie du lieu d'établissement. | Dissolution volontaire ou judiciaire.

Arrivée du terme statutaire.

Réalisation de l'objet statutaire. |

Rappel : Lorsqu’un groupement se voit reconnaître la personnalité morale, c’est lui-même qui est titulaire de droits et d’obligations, et cette personnalité est distincte de celle des individus qui la composent.

Les attributs de la personne morale sont approximativement calqués sur ceux reconnus aux personnes physiques :

- Ainsi la personne morale aura un nom et éventuellement une domiciliation (pour les personnes morales de droit privé). On parlera alors de dénomination commerciale, et de siège social ;

- elle aura en outre un patrimoine propre et distinct de celui de ses membres ;

- elle aura donc des droits propres, comme celui d’agir en justice ;

- elle aura aussi des obligations personnelles : elle pourra être assignée en justice, ou être redevable d'obligations contractuelles ou fiscales ;

- elle aura même une responsabilité pénale propre, pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants (à l’exception de l’Etat - art. 121-2 du C. civ.).

Rq.L’aptitude des personnes morales à jouir de droits est limitée en vertu du principe de spécialité des personnes morales : alors qu’une personne physique dirige son activité à son gré, la personne morale est créée pour l’exercice d’une activité déterminée, et elle ne peut accomplir d’actes juridiques que conformément à son objet social (pour une personne morale de droit privé, cet objet sera défini dans les statuts) à sa compétence géographique (pour une collectivité territoriale) ou au service public qu'elle doit assurer (pour les établissements publics). Ainsi la capacité de la personne morale sera-t-elle nécessairement limitée.

Sy.Qu'il s'agisse de personnes physiques ou de groupement de personnes, la personnalité juridique est attribuée de la naissance jusqu'à la mort, et permet l'acquisition de droits subjectifs et des obligations corrélatives.

Partager : facebook twitter google + linkedin