Les différents droits d'ordre moral et patrimonial conférés par la création de contenus numériques

En droit français, il faut distinguer deux types de prérogatives différentes attachées à une œuvre :

➀ Les droits moraux de nature non commerciale qui doit permettre à son auteur de protéger le lien de création avec son œuvre (articles L 121-1 et s. du CPI).

➁ Les droits patrimoniaux de nature commerciale qui doit permettre l'exploitation de l'œuvre (articles L 122-1 et s. du CPI).

1. Définition des droits moraux

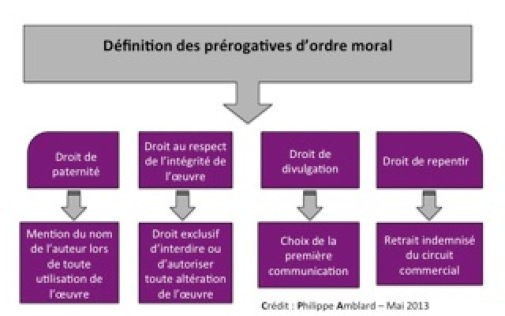

Issu de l'approche personnaliste du droit d'auteur, les droits moraux de l'auteur sur son œuvre sont de nature extrapatrimoniale et lui permettent de conserver son lien de création. Les articles L121-1 à L121-4 du CPI reconnaissent 4 prérogatives d'ordre moral schématisées ci-dessous :

Les deux droits majeurs sont le droit au nom et à la qualité d'auteur et le droit au respect et à l'intégrité de l'œuvre.

Le droit au nom et à la qualité d'auteur

Le juriste, créateur de contenu, est en droit de voir mentionner son nom, ainsi que ses titres universitaires, grades ou distinctions sur l'œuvre. Son nom doit également être toujours mentionné à l'occasion de tous les usages du contenu. De plus, le code reconnaît également un droit au respect de la qualité d'auteur ce qui implique pour l'auteur la possibilité de revendiquer le fait d'avoir créé l'œuvre ou d'avoir participé à sa création, même si son nom n'est pas mentionné comme dans le cas des œuvres collectives, fréquent dans le contexte professionnel.

Autrement dit, dans le cas d'une œuvre collective, bien que les droits d'auteurs appartiennent à l'employeur, à l'initiative du projet de contenu, les juristes salariés ne seront souvent pas mentionnés (à la discrétion du coordinateur), mais pourront tout de même revendiquer leur participation à la création du contenu, par exemple dans leur CV respectif.

Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre

Objet de saisie fréquente des tribunaux, l'atteinte au respect et à l'intégrité de l'œuvre est poursuivi seulement si elle réunit deux conditions cumulatives. L'atteinte doit être objective, c'est-à-dire que le contenu protégé doit avoir été matériellement altéré ou modifié sans le consentement de son auteur. Rappelons que l'œuvre étant indépendante de son support, même s'il est de nature digitale, cette atteinte objective ne peut concerner que le contenu même et non pas par exemple le format du fichier ou le logiciel de lecture du fichier.

De plus, l'atteinte doit être également subjective, c'est-à-dire non respectueuse de l'esprit de l'œuvre. En d'autres termes, comme le fait justement remarquer André Bertrand, « Une modification matérielle de l'œuvre qui n'en altère pas l'esprit, dès lors qu'elle est conforme à sa destination, n'est pas suffisante pour constituer une atteinte à l'intégrité de l'œuvre »

(BERTRAND, 2010, p. 232). Cette remarque s'impose d'autant plus que les professionnels du droit sont, avant tout, auteurs de littérature grise dont la destination professionnelle incitera les juges à être plus cléments. Sur ce point, Michel Vivant, dans son article « Pour une épure de la propriété intellectuelle »

exprime l'avis de n'appliquer le droit à l'intégrité « qu'aux seules œuvres littéraires et artistiques qui constituent un enrichissement véritable pour la collectivité, c'est-à-dire aux seules œuvres dans lesquelles l'auteur est réellement présent »

(In Mélanges en l'honneur d'André Françon, Paris : Dalloz, 1995, p. 426).

Les deux derniers droits moraux sont mineurs.

Le droit de divulgation

Reconnu par l'article L121-2 du CPI, le droit de divulgation consiste pour l'auteur dans le choix ou non de porter son œuvre à la connaissance du public.

: Jurisprudence

Plus que le moment de la diffusion auprès du public, ce droit de divulgation permet également à l'auteur de déterminer le procédé de divulgation et de fixer les conditions de celle-ci (en ce sens, Civ. 1ère, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-67515[1])

Ceci dit, dans un contexte professionnelle, si la création du contenu est l'objet d'une commande ou d'une demande d'un client, l'abus du droit de divulgation peut être plaidé avec succès si le preuve est apportée d'un mépris des engagements contractuels reposant sur une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En pratique, l'exercice du droit de divulgation en contexte professionnel trouve tout son sens dans la liberté qu'il octroie à l'auteur pour rendre ou diffuser un contenu dont la qualité le satisfait, en le préservant de l'obligation de rendre une version inachevée à ses yeux. Mais dans la limite du raisonnable en considération de ses obligations contractuelles.

Le droit de repentir

Quant au droit de repentir, son exercice suppose de l'auteur une indemnisation préalable du cessionnaire, en cas d'un éventuel transfert des droits patrimoniaux. De plus, l'article L121-4 du CPI accorde un droit de préférence au cessionnaire initial, si l'auteur revient sur sa décision de retrait de l'œuvre.

: Jurisprudence

En pratique, l'exercice de ce droit pouvant être poursuivi pour abus, s'il est détourné de sa finalité (ex : pour remettre en cause une rémunération jugée insuffisante après coup), il est rare qu'il soit invoqué en particulier dans un contexte professionnel et/ou une situation de salariat (en ce sens, Civ. 1ère, 14 mai 1991, pourvoi n° 89-21701[2]).

2. Les caractéristiques du droit moral

Les différentes prérogatives du droit moral sur l'œuvre n'ont pas de limite dans le temps et survivent à la mort de l'auteur de l'œuvre. Par contre, les héritiers de l'auteur ne peuvent pas les céder à un tiers. En effet, vu le schéma ci-dessous, le droit français semble consacrer une approche absolutiste en affirmant pour les deux droits moraux majeurs (droit au nom et droit au respect de l'œuvre) qu'ils sont « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles »

(article L121-1 CPI).

Faut-il, pour autant, à la lecture de l'article L121-1 du CPI, conclure que l'exercice de ces droits moraux « absolus » par leurs titulaires (auteurs ou ayants-droits) est discrétionnaire, c'est-à-dire insusceptible d'abus.

: Jurisprudence

Un courant constant de la jurisprudence française semble confirmer cette interprétation absolue des caractères des droits moraux. C'est ainsi, bien qu'admise légalement dans son pays d'origine, la colorisation d'un film américain en noir et blanc, « Quand la ville dort » de John Huston, en vue d'une diffusion sur une chaîne de télévision française, sans l'autorisation du réalisateur, a été civilement condamnée au titre de l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre (Civ. 1ère, 28 mai 1991, pourvoi n ° 89-19522, Bull civ. I, n° 172)[3].

Dans un cas d'espèce similaire (adaptation d'une chanson en vue de l'accompagnement musical d'un film publicitaire), bien que l'auteur est préalablement cédé les droits d'exploitation de son œuvre pour ce type d'utilisation secondaire, et sans même exigé de la part des auteurs une quelconque démonstration matérielle de l'atteinte à leur droit moral, la Cour de cassation a tout de même conclu à une violation de l'article L121-1 du CPI, en affirmant que « toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une œuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci »

(Civ. 1ère, 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-11789)[4].

Ceci dit, rappelons que ce courant jurisprudentiel se focalise uniquement sur des cas d'espèce relatifs à l'industrie culturelle (production cinématographique ou musicale...) et que, malgré tout, la sécurité juridique nous invite à adopter une interprétation relativiste des droits moraux. Autrement dit, dans un contexte globalisé tel que celui des TIC[5], il semble sage d'appliquer l'article L121-1 du CPI en le mettant nécessairement en perspective avec l'article 6b de la convention de Berne, qui consacre au niveau international, la notion de droits moraux sur l'œuvre.

Aux termes de l'article 6b, les droits moraux permettent à l'auteur de « revendiquer la paternité de son œuvre »

et « de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre »

dans la mesure où l'auteur ou ses ayants-droits motive et justifie l'atteinte « préjudiciable à son honneur ou sa réputation ». L'avantage de la convention de Berne est donc de mieux encadrer les modalités d'exercice des droits moraux et de prévenir, par l'admission de l'abus de droit, toute tentative soit d'usage à des fins vexatoires soit de détournement d'objet ou de finalité.

Dans un contexte professionnel, les enjeux de la confiance et de la sécurité juridique sont capitaux. C'est pourquoi il est important d'user des droits moraux de manière raisonnable en permettant au juriste-créateur de défendre efficacement ses prérogatives morales sur ses contenus protégés, tout en condamnant l'exercice abusif de ces mêmes droits à des fins vexatoires ou mercantiles. Comme le fait remarquer André Bertrand, l'usage des droits moraux doit être « plus strictement contrôlé dès lors qu'ils interférèrent avec l'exercice légitime des droits patrimoniaux de tiers et notamment avec le domaine public »

, l'abus de droit devant sanctionner l'auteur ou ses ayants-droit qui les exercent comme « un droit patrimonial bis »

(BERTRAND, 2010, p. 221).

Attention :

Pour conclure sur les droits moraux, l'approche relativiste semble la plus adaptée pour protéger efficacement les contenus numériques créés par les professionnels du droit et protégées par le droit d'auteur, d'autant plus que cette approche est partagée par une majorité d'états, notamment européens, signataires de la convention de Berne.

3. Définition des droits patrimoniaux

Issues de l'approche utilitariste du droit d'auteur, les prérogatives patrimoniales permettent à l'auteur d'exploiter commercialement le monopole reconnu légalement sur son œuvre. L'article L122-1 du CPI ne décline « le droit exclusif d'exploitation appartenant à l'auteur »

qu'en mentionnant que le droit de représentation et le droit de reproduction. Quant au droit de traduction qui permet à l'auteur d'autoriser ou non la traduction de son œuvre, il découle d'une interprétation a contrario des articles L112-3 et L122-4 du CPI. Pourtant, le droit a dû s'adapter aux progrès des technologies de l'information et au niveau international, a reconnu d'autres prérogatives patrimoniales. Ces droits s'appliquent en France, mais ne sont pas clairement définis par le Code de la propriété intellectuelle français.

Définissons donc, les droits patrimoniaux susceptibles d'être mis en œuvre par un praticien du droit, créateur de contenus protégés par le droit d'auteur.

Dans un contexte professionnel, les cas de représentation d'œuvre sous format numérique créée par un métier du droit s'avèrent limités. Suivant l'article L122-2 du CPI, la représentation se définit comme « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque »

qui peut être direct (ex : exécution théâtrale) ou par le jeu de la lecture de l'œuvre enregistrée (ex : projection dans une salle de cinéma). L'important est la présence d'un public qui peut être derrière un écran et visionnant l'œuvre préenregistrée.

: Jurisprudence

Par public, la jurisprudence entend toute situation où la communication se réalise dans un lieu ouvert au public (ex : une salle de cinéma ou une salle de cours, voire une chambre d'hôtel ou un bureau). Dans le champ limité de la protection des œuvres numériques, pourrait donc être qualifiée de représentation, la captation vidéo d'un cours de droit ou d'une plaidoirie diffusée en streaming sur internet dans le cadre par exemple d'une formation à distance auprès de stagiaires en formation.

Plus que le droit de représentation, pour les pratiques de diffusion de contenus protégés sur l'internet, l'auteur use de deux autres droits spécifiquement adaptés et issus des articles 8 et 6 du Traité de l'OMPI[7] sur le droit d'auteur (WCT[8]) adopté à Genève le 20 décembre1996 dit TDA[8] : le droit de mise à disposition (ou droit de communication au public) et le droit de mise en circulation (ou droit de distribution). Selon l'OMPI, Ces deux nouveaux droits patrimoniaux sont les réponses normatives aux progrès des TIC qui a « donné naissance aux communications interactives, (et) qui permettent à l'utilisateur de sélectionner les œuvres qu'il souhaite recevoir sur son ordinateur ».

Dans un souci d'harmonisation au sein de l'Union européenne, ces droits, négociés au niveau mondial par la Commission européenne, sont retranscrits par la Directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société́ de l'information (DADVSI[9]).

Pour pallier l'inadéquation partielle du droit de représentation face aux nouvelles pratiques de diffusion de contenus via l'Internet, l'article 3, alinéa 1, de la directive DADVSI édicte donc « un droit de communication d'œuvres au public et un droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés »

. Complétant utilement le droit de représentation, l'article 3 reconnaît ainsi aux auteurs « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

. Autrement dit, forts de cette nouvelle prérogative patrimoniale, les praticiens du droit, auteurs de contenus numériques sont à présent légitimes pour fixer les conditions d'utilisation de leurs œuvres[10].

Dans le même esprit, suite aux engagements internationaux pris par l'UE[11] lors de l'adoption du TDA[8] (article 6), l'article 4 de la directive DADVSI édicte donc « un droit de distribution », pour compléter le droit de reproduction. Ainsi, ce droit permet à l'auteur ou ses ayants-droits d'autoriser ou non tous les transferts de propriété du support matériel de commercialisation ou de création de son œuvre (CJCE, 17 avril 2008, n° C-456/06, CCE n°7, juillet 2008, comm. 87, obs. Caron). Suivant l'article L122-3-2 du CPI, ce droit s'épuise dès le premier transfert de propriété (vente ou don). Autrement dit, grâce à ce droit, le praticien du droit, créateur de contenus protégés est en mesure de fixer les modalités du transfert de propriété, onéreux ou gratuit, des copies sous format numérique (CD, DVD, Clé USB, téléchargement). Ceci dit, comme le fait remarquer Christophe Caron, ce droit de distribution « est une énigme », car il n'est pas formellement transposé en droit français (CARON, 2008). Aucun article du CPI ne le définit et en pratique, uniquement dans le cadre de contrat de cession de droit d'auteur, il est partiellement substitué par le droit de destination, au domaine plus large. En effet, l'article L131-3 CPI permet à l'auteur de définir les usages ou la destination des reproductions de son œuvre. Mais attention, ce droit de destination, à l'instar du droit de distribution, s'épuise, dès la mise en vente des premières copies dans l'espace européen.

Enfin, selon l'article L122-3 du CPI, le droit de reproduction couvre tous les procédés qui permettent la communication de l'œuvre au public d'une manière indirecte. Cela signifie que le droit reconnaît, au professionnel du droit, auteur d'un contenu protégé, un monopole d'exploitation sur les reproductions sur support matériel de son œuvre. Si le contenu est de nature numérique, cela renvoie à la mise en mémoire sur le disque dur d'ordinateur ou d'appareils nomades (liseuses électroniques, tablettes numériques, smartphones, etc.) et à l'enregistrement sur tous supports magnétiques ou informatiques (DVD, carte mémoire, mémoire flash, etc.).

4. Les caractéristiques du monopole d'exploitation

A la différence des droits moraux reconnus aux auteurs, les prérogatives patrimoniales sont temporaires, aliénables et prescriptibles, comme indiqué par le schéma ci-dessous.

Reprenons donc en détail ces trois caractéristiques afin d'en déduire les conséquences pratiques pour le praticien du droit, auteurs de contenus protégés dans un contexte professionnel.

Tout d'abord, par la transposition de la directive n° 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, le code de propriété intellectuelle français a l'avantage de prévoir une durée légale de protection des droits patrimoniaux, uniforme à l'ensemble des états signataires de la Convention de Berne, ce qui signifie que ces droits ne sont pas perpétuels mais temporaires.

Comme le précise le considérant 15 de la directive n° 2006/116/CE, « les durées de protection doivent être calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur pertinent, comme elles le sont dans les conventions de Berne »

.

A chacune des situations différentes de titularité simple ou plurales (cliquez ici[12]) correspond des règles spécifiques de calcul.

Si le professionnel du droit est seul à créer le contenu (œuvre simple), l'article L123-1 du CPI prévoit une durée légale de protection de 70 années après l'année civile où est survenu le décès de l'auteur.

Si l'œuvre numérique est issue du travail de création de coauteurs (œuvre de collaboration), l'article L123-2 du CPI prévoit une durée légale de protection de 70 années après l'année civile où est survenu le décès du dernier coauteur ou collaborateur.

S'il s'agit d'œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, l'article L123-3 du CPI prévoit une durée légale de protection de 70 ans « à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée »

. Concernant la fixation de la date de publication, ce même article précise que « tout mode de preuve de droit commun »

est admis pour établir la preuve de cette date, tout en recommandant « le dépôt légal »

.

Au cas où l'œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, suivant l'aliéna 2 de l'article L123-3 du CPI, le délai de 70 ans « court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié »

. Cette règle n'a de réelle incidence, uniquement si vous communiquez au public vos contenus numériques durant des années différentes (ex : en décembre 2012, puis en janvier 2013...).

Enfin, si le(s) professionnel(s) du droit qui divulgue(nt) son (leur) œuvre(s) en usant d'un pseudonyme ou sous anonymat, se fait (se font) finalement connaître sous sa (leur) véritable(s) identité(s), les règles de calcul définies pour l'œuvre simple ou collective s'appliquent ( articles L 123-1 ou L123-2 du CPI).

Pour conclure sur la durée légale de protection des droits patrimoniaux, il faut savoir que le code prévoit des prorogations de durée pour les œuvres crées avant et pendant la période des deux guerres mondiales (articles L123-8 à L123-12 du CPI), ainsi des règles de calcul spécifiques pour les œuvres posthumes « découvertes » après la période des 70 ans (art. L123-3, Al. 5 du CPI). Mais, nous ne les détaillerons pas ici, car elles ne sont pas directement applicables au champ de notre module de formation, à savoir les contenus numériques protégés par la propriété intellectuelle et créés par les praticiens du droit dans leur contexte professionnel.

La seconde caractéristique des droits patrimoniaux est leur aliénabilité. Cela signifie concrètement que le praticien du droit, auteur et titulaire initial des droits patrimoniaux peut les céder à un tiers. Deux situations sont ici légalement envisagées :

- soit l'auteur cède l'exercice de son droit de représentation et/ou de reproduction par voie contractuelle et souvent en négociant une contrepartie financière (art. L 122-7 CPI) ;

- soit l'auteur décide « de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public » (art. L122-7-1 CPI).

Dans le premier cas, le professionnel du droit adopte une logique commerciale où le contenu numérique est l'objet de contrat de cession ou de licence d'utilisation.

Dans le second cas, le professionnel du droit adopte une logique de partage en souhaitant la diffusion la plus large possible de son contenu sur le réseau. L'usage du contenu est ici encadré par des licences dites « libres » issues du mouvement Open Content.

Conséquence directe du caractère aliénable des droits patrimoniaux, nous développerons dans la 3ème partie de ce module de formation, les différentes pratiques contractuelles qui s'offrent à l'auteur en vue de « gérer » son monopole d'exploitation.

Enfin, la troisième et dernière caractéristique des droits patrimoniaux est leur prescriptibilité. Autrement dit, le titulaire des droits patrimoniaux voit s'appliquer une prescription extinctive concernant ses éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d'atteintes à son monopole d'exploitation. En la matière, les règles de droit commun de la procédure civile et pénale s'applique : 5 ans pour une action civile (art. 2224 C. civ.) et 3 ans pour une action pénale (art. 8 C. Proc. Pén.). Le point de départ de la prescription est la réalisation de l'acte litigieux, en l'occurrence les faits de contrefaçon.

: Jurisprudence

La jurisprudence, soucieuse de la défense des intérêts des auteurs, a même admise le calcul du point de départ de la prescription « à compter du jour où le demandeur (l'auteur) a eu la révélation du délit »

(CA Paris, 4ème Ch., 18 février 2000, RIDA oct. 2000 n° 186 p. 292). Cette position jurisprudentielle a l'avantage de faciliter la tâche des auteurs dans la défense de leurs œuvres sur l'internet, celle-ci étant devenu bien plus large que par le passé.